Когда мы смотрели на полотно, исчезающее и снова возникающее над головами людей, я поняла: мы с Лори смотрим на него по-разному. В уникальности картины я читала множество разных историй. Вглядываясь в манеру художника класть мазки, я испытывала метафизические переживания. Я должна была сделать все, чтобы защитить это исключительное произведение и сохранить его в поле зрения публики. Я угадывала импульсы, подтолкнувшие автора к тем или иным решениям, я могла размышлять о том, какие чувства картина у меня вызывала, но я понимала, что никогда не узнаю о ней всей правды.

А Лори видел что-то другое. Новая рама, заказанная Ридом, была для него окном, а картина – занавеской, которую он отодвигал. Он сказал, что ему не улыбается расставаться с картиной, но он ведь еще не видел суммы на чеке. Вряд ли он так уж стремился оставить у себя «Руфину» – хотя она и принадлежала его матери, он, видимо, не находился во власти воспоминаний, которые картина явно пробуждала у Сары. Да и по какой причине Лори вообще появился в Скелтоновском институте? Он говорил, что хотел найти меня, но, возможно, я была только бонусом. Для него полотно было вещью, приготовленной для продажи, переходным объектом, который давал ему новые возможности. Лори видел в картине шанс начать все с чистого листа.

Рид постучал по бокалу с вином и обратился к собравшимся. Стоя перед «Руфиной и львом», он начал с рассказа о жизни Исаака Роблеса; о важной роли, которую Роблес сыграл в художественных исканиях первой половины двадцатого века, хотя его судьба и оборвалась слишком рано. Рид поблагодарил фонд Гуггенхайма в Венеции и заговорил об особой тайне этого открытия, указав на присутствующего здесь Лори, который, в свою очередь, залился краской и поднял бокал под одобрительные аплодисменты; и правда, как повезло молодому человеку, что у него в доме была спрятана такая картина, и как хорошо, что он проявил щедрость и поделился своим богатством с широкой аудиторией.

Когда Рид говорил о том, что в своем творчестве Роблес размышлял о превратностях судьбы, посетители выставки, вероятно, думали, что он имеет в виду войну и диктатуру; многие из присутствующих прожили на этом свете уже немало, так что могли и сами столкнуться с такими напастями и помнить о них на инстинктивном уровне. А мне вспомнились только слова Квик, сказанные ею о картине: «Ее содержание поистине захватывает. Такое впечатление, что здесь есть некий дополнительный смысловой слой, который ускользает от нас. Мы не знаем, как к нему подступиться, но тем не менее он там есть».

«Руфина и лев» повлияли на меня в тот вечер в трансцендентном смысле; картина стала для меня туннелем, по которому я направила свое ощущение утраты, чувство принятия того, что я, возможно, так никогда и не узнаю правды, но что именно в этом и заключена тайна искусства. И возможно, в своих переживаниях я не была одинока: когда Рид закончил свою речь, я заметила, что люди – даже те старые дуралеи в клубных блейзерах – начали смотреть на «Руфину» чуть более уважительно.

* * *

Отзывы об открытии выставки «Проглоченное столетие» носили смешанный характер. Некоторые из них оказались откровенно равнодушными. «На полотне запечатлена сцена, призывающая смерть, и было бы неверно это игнорировать», – подобный «положительный» отзыв соревновался с рецензией журналиста в «Дейли Телеграф», сообщившего на следующее утро после открытия следующее: «Эдмунд Рид подтвердил в конце вечера, что „Руфина и лев“ будут выставлены на продажу» и размышлявшего, сколько эта картина может стоить. В «Таймс» вышел материал о мероприятии, где было полно знаменитостей, но в статье почти не упоминалось о самом художнике. Я улыбнулась – Квик, конечно же, увидела бы в этом массу иронии. И когда один журналист написал о «явно выраженном символизме» полотен Роблеса, я не могла согласиться. Этот журналист критиковал картину, считая ее смысл слишком очевидным, но я думала, что от него ускользал подлинный язык этих произведений, а единственный человек, владевший этим языком, от нас ушел.

Газета «Дейли мейл» задавалась вопросом, не было ли все это мероприятие тщательно спланированным розыгрышем, утверждала, что Исаака Роблеса стоило оставить там, где он все это время и пролежал, и что если таково состояние современного искусства, то какими же кошмарами нас будут пичкать в семидесятые годы. Однако «Обсервер» придерживался иной точки зрения, поздравляя Рида с тем, что тот отказался почивать на лаврах, когда речь шла о «пересмотре истории искусства, забытых художниках и их палитре». Мне даже смешно стало при мысли, что все эти люди смотрели на одну и ту же картину.

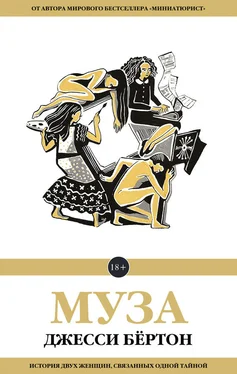

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу