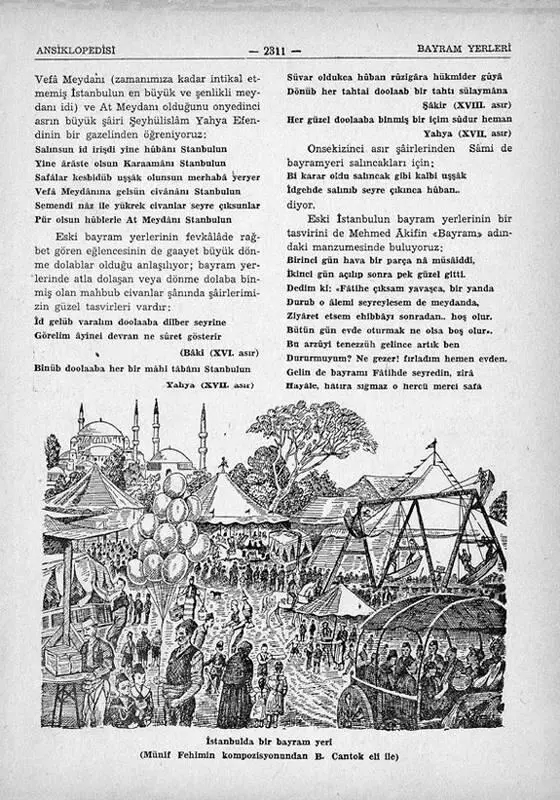

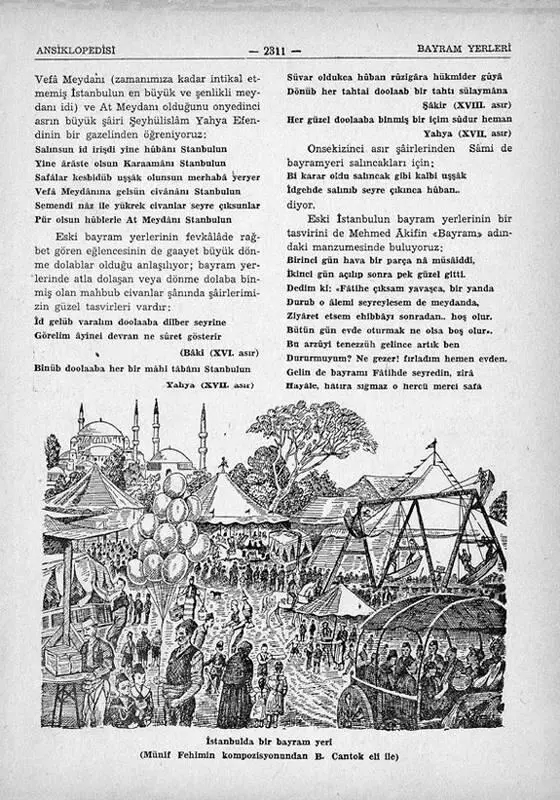

У любителей книг, принадлежащих к моему поколению, «Энциклопедия Стамбула» вызывала именно такую снисходительную улыбку – во многом, конечно, потому, что мы считали свое поколение, живущее на полвека позже, чем поколение Кочу, значительно более «европеизированным» и «современным», и улыбка возникала на наших губах сама собой при мысли о том, что это странное сочинение имеет смелость называться энциклопедией; и еще потому, что у нас вызывал сочувственное понимание наивный оптимизм Кочу, взявшегося одним махом перенести на турецкую почву жанр, на создание которого у европейской цивилизации ушла не одна сотня лет. Но за всем этим была и радость обладания книгой, замечательно отражающей не поддающуюся никакой классификации и упорядочению странность, пестроту и анархию Стамбула эпохи перехода от османского прошлого к современности. Да и помимо всего прочего – это же одиннадцать огромных томов, давно исчезнувших с книжных прилавков! Мечта!

Иногда мне встречаются люди, которым по какой-нибудь надобности приходилось читать все эти одиннадцать томов: один из них, мой друг, историк искусства, работает над исследованием, посвященным разрушенным стамбульским дервишеским обителям, другой изучает никому неведомые стамбульские бани. При встрече мы, улыбнувшись друг другу одной и той же печальной улыбкой, чувствуем неодолимое желание немного поговорить об «Энциклопедии Стамбула». Я спрашиваю у своего друга-ученого, читал ли он о том, что у входа в мужские отделения бань сидели старьевщики, чинившие прохудившуюся обувь и одежду пришедших помыться людей? Мой друг в ответ спрашивает, помню ли я, какое объяснение дает опубликованная в том же томе статья «Слива, выросшая на гробнице Эйуб-султан» тому, что один из сортов сливы, растущий в Стамбуле, называется «тюрбе»? [56] «Тюрбе» (тур. Turbe) – гробница.

Перелистав лежащий на столе том, я задаю новый вопрос: кто такой моряк Ферхад? (Ответ: это храбрый матрос, который одним летним днем 1958 года, прыгнув в море, спас семнадцатилетнего юношу, свалившегося за борт парохода, следовавшего из Стамбула к Принцевым островам.) Потом мы с улыбкой вспоминаем выражение, особенно часто встречающееся в последних томах: «Перед написанием статьи о какой-либо улице необходимо проверить нынешнее ее состояние». Затем речь заходит об Албанце Джафере, одном из гангстеров Бейоглу, убившем в 1961 году охранника своего жестокого конкурента (эта история описана в статье «Убийство в Долапдере»), или о «Кофейне доминошников», в которой когда-то собирались любители этой игры, в основном представители греческой, еврейской и армянской диаспор. Тут я начинаю вспоминать о том, как в детстве мы играли в домино всей семьей, о том, как когда-то в Нишанташи и Бейоглу в лавках, торговавших игрушками, табачными изделиями и канцелярскими товарами, продавались и кости для игры в домино, и тут меня накрывает волна тоски по прошлому. А иногда мы принимаемся обсуждать статью про «эстетично обрезанного» комиссионера по прозвищу Человек в подштанниках, «переезжавшего из города в город со своими пятью дочерьми и очень хорошо известного торговцам из Анатолии», или говорим про отель «Империал» в Бейоглу, столь любимый иностранными туристами в XIX веке, или вспоминаем статью «Лавки», в которой подробно рассказывается, как и почему менялись названия стамбульских лавочек и магазинов. В какой-то момент разговора по нашим улыбкам становится понятно, что, беседуя об «Энциклопедии Стамбула», мы при этом с волнением и любовью думаем о Решате Экреме Кочу. Через некоторое время, когда печаль начинает чувствоваться все сильнее, мы осознаём, что на самом деле главная тема разговора – именно неудача предпринятой Кочу попытки понять путаницу стамбульской жизни, используя западные приемы классификации и пояснения. Одной из причин этой неудачи была непохожесть Стамбула на западные города, запутанность, анархия и многослойная странность его жизни, его беспорядочность, противостоящая привычной классификации. И мы жалуемся на эту странность, непохожесть и «инакость», но в какой-то момент до нас вдруг доходит, что это вовсе не жалоба, а похвальба и что те, кто любят энциклопедию Кочу, любят ее во многом благодаря тому, что она дает им возможность ощутить своеобразный стамбульский патриотизм.

Размышляя о том, что причиной незавершенности и «неудачи» энциклопедии стала неспособность ее автора в достаточной мере овладеть западными приемами познания и классификации, а также то, что он вообще не был в достаточной степени «западным человеком», мы, не признаваясь себе в странной гордости странностью Стамбула, напоминаем себе, что именно за «неудачу» мы и любим нашего печального писателя. Причиной, обрекавшей «Энциклопедию Стамбула» и другие произведения четырех печальных писателей на неудачу и незавершенность, было то, что их авторам так и не удалось стать европейцами. А им этого хотелось – настолько, что они порвали с османской традицией, смогли увидеть город «другими глазами» и отважно ступили на путь, с которого нет возврата, – на путь, уведший их от Востока, но так и не доведший до Запада. Самые глубокие и прекрасные места произведений Кочу и трех других печальных писателей – именно те, где особенно сильно чувствуется их затерянность между двумя мирами. Цена этого выбора – одиночество, награда за него – обретение своего собственного голоса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу