– Cálmate -dijo él-. ¿Por qué te comportas así? Normalmente eres una chica dulce y obediente…

– ¡No quiero ser una chica dulce y obediente, a la mierda con las chicas dulces y obedientes, ¿te enteras?!

– Enterado.

Susana calló un rato, estuvo manoseando su gato de felpa y luego dijo:

– ¿Y has estado en muchos sitios con mi padre? ¿En Shanghai también?

– Estuve mucho antes que él. De joven fui camarero en un barco y viajé mucho. Conozco la ciudad como la palma de mi mano.

Susana me miró y después miró la bandeja con la merienda.

– Si no me crees -dijo Forcat-, pregunta a tu madre.

– Ya lo hice -murmuró ella, y cerrando los ojos añadió -: Pero la leche y la sobrealimentación esa que dice el doctor Barjau te la metes en el culo. Si me zampo este bocadillo, vomito, fíjate.

– No digas tonterías. Vomitarás algún día en un barco, eso sí, y de verdad que me gustaría verlo… Bebe la leche por lo menos, mientras te cuento algo que te va a interesar.

Susana abrazó el gato y no dijo nada, se miró detenidamente las uñas nacaradas, acomodó la almohada a su espalda y después, con evidente desgana y muy despacio, alargó el brazo y alcanzó el vaso de leche. Pero la leche se había enfriado y volvió a dejar el vaso con un mohín no sé si de contrariedad o de alivio.

– Grrrrr… La leche fría me repugna a más no poder.

– Veamos.

Entonces ocurrió. Forcat cogió el vaso y lo sostuvo rodeándolo con ambas manos muy delicadamente, como si temiera dejarlo caer pero al mismo tiempo no quisiera tocarlo -como si el vaso, contrariamente a lo que había dicho Susana, quemara-, y permaneció así quieto durante dos o tres minutos. Me acordé de sus manos rondando las rodillas de la señora Anita: el mismo fervor y la misma concentración en el gesto, la misma tensión en el cuerpo.

Cuando devolvió el vaso a Susana, la leche estaba caliente. Susana no se lo creía y yo tampoco, hasta que toqué el vaso. A mí me han hecho comulgar con ruedas de molino muchas veces en mi vida, pero juro por mi madre que aquella tarde no: Susana y yo metimos el dedo en la leche y pudimos comprobar que ardía como si acabara de ser retirada del fuego.

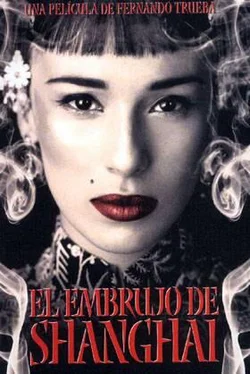

Estábamos en la cabina del capitán Su Tzu, si no recuerdo mal, en el momento en que el Kim, después de devolver al estante el libro de tapas amarillas, pues no es el que busca, abre el otro y ve en su interior las bellas ilustraciones que Lévy le mencionó.

La tormenta ha pasado y se aleja rápidamente a estribor, el cielo se abre y de nuevo brillan las estrellas. El Kim se arrima al ojo de buey buscando más luz y hojea el libro; tal como Lévy le dijo, en la primera página, junto a una dedicatoria personal en tinta roja y caracteres chinos, hay una mancha de carmín. La penumbra le impide ver la mancha con claridad, pero sabe que el libro que tiene en las manos es el que interesa a Lévy. Entonces cree oír un ruido a su espalda y se vuelve; no ve a nadie. La puerta de la cabina, entornada, golpea con intermitencia en el quicio, y al otro lado del ojo de buey, donde el mar oscila suavemente bajo la luz de la luna como un gran párpado plateado, una sombra furtiva se esfuma.

Vuelve a su camarote con el libro y poco después, echado en la litera, lo abre de nuevo y observa el borrón de carmín con más detenimiento. En realidad no es una mancha, sino dos: se trata de la marca de unos labios femeninos, el estampado perfecto de una boca pintada que depositó allí un beso carmesí, junto con la dedicatoria y la firma. ¿A quién iba dedicado este beso, a Michel Lévy o al capitán Su Tzu, o tal vez a ninguno de los dos…? Los labios se ofrecen risueños y carnosos, un poco abiertos y estriados, y parecen surgir de la nada, fantasmales y obsesivos. La rara perfección y la fuerza de la impronta transmiten la vida intensa y ardiente, el arrebato y el fuego que durante un breve instante abrasó la boca y que ésta grabó en la página, del mismo modo que se grababa ahora en la memoria del Kim: espectral y desflorada, surgida de la pálida nebulosa del papel como una herida.

Envuelve el libro en un jersey y lo guarda en su maleta. Dice el Kim que el resto del viaje por el mar de la China Meridional se le hizo interminable. Al anochecer, por entretenerse, mide en el reloj la duración del crepúsculo estático para comprobar que se prolonga casi más que la misma noche, confundiéndose con la aurora. Durante varios días sopla un viento del este que arde en la piel. La última noche a bordo, el capitán Su Tzu lo invita a cenar en su cabina y el Kim lo encuentra más reservado que de costumbre, pero cortés y amable como siempre.

A las ocho de la mañana del día siguiente el Nantucket avista la bahía de Hangzhow y poco después de remontar las aguas fangosas y fatigadas del río Huang-p’u se dispone a atracar en el muelle sorteando un hervidero de lanchones y gabarras, pesqueros y juncos. Delante de un flamante Packard negro aparcado en el embarcadero, un asiático bajito y rechoncho impecablemente vestido espera al Kim: es Charlie Wong, el socio de Lévy, un híbrido sonriente y vivaz de francés e indochino que ya ha resuelto los trámites de la aduana antes de que el Kim desembarque. Mientras el Kim permanece acodado en la borda esperando que termine la maniobra de atraque, nuestros oídos captan por vez primera el vasto rumor de Shanghai y nuestros ojos maravillados no acaban de creerse lo que ven. Bajo un cielo intensamente azul, una hilera de soberbios rascacielos custodia la ciudad legendaria.

– Le estoy muy agradecido por sus atenciones -El Kim se despide del capitán Su Tzu y estrecha su mano-. Tal vez tengamos ocasión de volver a vernos, capitán, y entonces podré explicarle ciertas cosas.

Su Tzu sonríe gentilmente y se inclina.

– Los buenos amigos son malos mentirosos -dice-. Como en la poesía de Li Yan, ciertas cosas se manifiestan sin necesidad de nombrarlas.

– Estoy convencido. Dicen que mentir puede ser también una forma de respeto. Ha sido un placer conocerle, capitán.

– Buena suerte, monsieur.

– Lo mismo digo.

En medio del trajín frenético y del vocerío melodioso de los muelles, segundos antes de meterse en el automóvil que ha venido a recogerle, el Kim se siente atrapado en uno de esos instantes mágicos en que el corazón presiente cosas que la mente no alcanza a entender, y súbitamente lo asalta una certeza: lo que después de tan largo viaje le espera aquí, lo que él ya capta en el aire, porque de algún modo lo exuda el río pestilente y flota en la atmósfera húmeda y sofocante de Shanghai, no es lo que ha venido a buscar, no es el cumplimiento de una venganza o un ajuste de cuentas con la historia, no es la bala certera que un criminal se merece o la compasión por el amigo inválido, y ni siquiera es el anhelo o la esperanza de traerse a Susana un día no muy lejano, sino algo mucho más hondo y secretamente desesperado: el deseo inconfesado, la dolorida ansiedad de borrar con esa última bala todo vestigio de un pasado que le abruma, lograr que desaparezca de una vez el menor rastro de una humillante e interminable derrota personal. Matarse él al matar a Kruger, a eso ha venido: una bala para dos.

Chen Jing Fang, la esposa de Michel Lévy, le recibe en la terraza-jardín de su lujoso apartamento, uno de los pisos altos de un rascacielos del Bund próximo a Nanking Road. Su acogida es cortés, pero reticente; acata las instrucciones de su marido, dará hospitalidad al Kim y dejará que la custodie día y noche, pero no comparte su preocupación ni ve la necesidad de ser protegida.

– No me siento amenazada por nadie ni por nada… ¿Me escucha, monsieur? -añade Chen Jing viéndole absorto.

El Kim parece volver en sí, sin dejar de mirarla.

Читать дальше