Анатолий Найман - Сэр

Здесь есть возможность читать онлайн «Анатолий Найман - Сэр» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

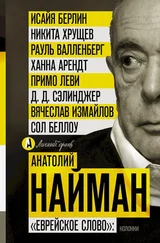

- Название:Сэр

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Сэр: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сэр»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Сэр — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сэр», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

“думают, что просят рыбу, а просят змею, потому и не получают”, как сформулировал его один русский богослов. Он заговорил о грандиозности “Я есмь Сущий”, что предопределило не только избранность, но и высокомерие евреев. “Моисей – величайший пророк: как он смотрит на иконе на купину!” Ему написал в письме протестантский богослов, что Блаженный Августин сказал: “Я могу показать вам путь: там Христос. Но я не могу показать вам

Христа…” “Теперь будет имя тебе Авраам… Сарра…” То есть не клички Аврам, Сара, а – “теперь будет имя тебе”. На следующий день, после завтрака была его беседа – для братии и всех, кто приехал в монастырь. Он рассказал про монаха, которого он спросил, что бы тот сделал, если бы имел абсолютную власть, “Ничего, потому что не мог бы ее употребить в силу именно абсолютности”. Так и Иисус, имея абсолютную власть, употребил ее, чтобы взойти на крест, то есть абсолютно смириться. Он показал, что значит “исполнить старый закон до иоты”: так его исполнял, чтобы научить смиренной любви, научить истощанию ее – чтобы люди не боялись приближаться к Богу. Потому что все ложные боги – пожигающие, а Христос – купина несгорающая”.

За каждым звуком речи стояло знание, а не догадка; ведение, а не принятие на веру – и потому убежденность, точность и естественность. Когда он сказал, что Иисус взял на Себя грех мира, то на глазах у него показались слезы, и он на минуту замолчал. Молитвы, которые он прочел перед беседой и после – к

Божьей Матери, к Иоанну Крестителю, к Силуану,- интонацией, размеренностью произнесения создавали ощущение, что достигают слуха тех, к кому обращены. Вечером, гуляя с ним, я сказал об этом – он ответил подтверждающе: “Да, мы разговариваем с друзьями”. Потом прибавил: “Это народная патрология – безошибочный тон обращения, например, к Целителю Пантелеимону, мирян, прикладывающихся к иконе”. В другой раз, когда он пригласил меня к себе в домик и мы говорили – он оптимистично, а я с тревогой – о моем восемнадцатилетнем сыне, которого он знал и которого я оставлял в Англии одного, и я попросил: “Вы уж его не забывайте…” – я имел в виду, но не произнес “…вашими молитвами”,- он отозвался: “А вы думаете, я все это без молитвы говорил?”

Он любил говорить весело и шутить. В молодости, до радикального религиозного обращения к Богу, он был художником, у него были выставки в Париже, в Европе, потом он брал кисть, уже только чтобы расписывать церкви и писать иконы. Композитор Пярт и его жена, купившие дом неподалеку от монастыря, показывали владельцу студии звукозаписи, навестившему их, роспись монастырского храма: миниатюрная хрупкая жена объясняла: “Белые части херувимов – те же паузы, что в музыке Пярта; штукатурка”.

Софроний, встретив в один из мартовских дней ее и меня на дорожке, обнял ее и, улыбаясь, произнес с торжественной назидательностью: “В маленьком футляре крупная вещь”,- потом мне, с театральным жестом, пушкинские полстрочки из стихотворения “Поэту”: “Ты царь: живи один”. И мне же при другой встрече, когда я рассказал ему про ходившие десять лет назад настойчивые слухи о возможной канонизации патриарха Сергия, фигуры двусмысленной, проповедника симфонии между церковью и государством, уничтожавшим церковь, он ответил почти резко: “Вы черпаете ваши сведения из источника, из которого течет нечистая вода”. И, опять как будто не на тему, продолжил, как, в 1958 году приехав в Троице-Сергиеву лавру, просил тогдашнего патриарха оставить его в России, и тот сказал: “Я не все могу”.

Помолчал, потом, улыбаясь, поднял указательный палец:

“Промыслительно”.

И Софроний Сахаров, и Антоний Блюм, как и Берлин, родились в

России, первый был на десять лет старше, второй на пять моложе.

Знавший Блюма еще в молодости в Париже Дмитрий Дмитриевич

Оболенский, с которым мы на Рождество оказались вместе в

Успенском соборе и потом возвращались на автобусе из Лондона в

Оксфорд, сказал, что сегодняшняя проповедь Антония была из удачных. Мне же хотелось, чтобы эта служба прошла вообще без проповеди. Антоний говорил, что сейчас стоит такое историческое время, что надо особенно любить, любить друг друга и всех.

Говорил проникновенно, просто, убедительно. Но я слушал это ушами слушающих в России трансляцию рождественской литургии по

Би-би-си – и уже невозможно было слушать слова. Не именно эти, а любые: там слушать отсюда, из отнесенного в нерусское, чистое, ухоженное, пронизанное ангельскими голосами певчих и нежным звоном кадил пространство почти идеального далёка. В сферу, по отдаленности своей близкую той нездешней, где и мог младенцем родиться Бог. Именно бессловесный в Рождество Бог – потому что младенец. В странной лондонской церкви. В церкви, как обычно по таким дням, более светской, чем всегда,- не только принаряженностью, но и праздничной манерой поведения, радостностью встреч, приподнятостью обращения друг к другу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

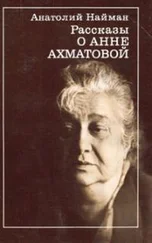

Похожие книги на «Сэр»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сэр» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Сэр» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.