Когда полотнище развернулось и закачалось из стороны в сторону, Джон на мгновение испугался, что все еще прикреплен к самолету. Потом он огляделся и ничего не увидел. Он вцепился в стропы так, что у него онемели руки. Дышал он часто, его легкие рвались от холода. Одна нога была сильно повреждена. Тугой стук, словно сердце провалилось в ботинок.

Он все еще повторял слово «Харриет», давно забыв, что произносит его. Оно оторвалось от памяти и превратилось в нелепый бессмысленный звук.

Он знал, что враги найдут крылья, фюзеляж, куски проводки, хвостовую часть, мелкие возгорания.

Он может никогда больше не увидеть Харриет. Они были женаты, но пока еще не жили вместе как муж и жена. Он может никогда больше не увидеть закусочную, где вырос, или улицу, на которой играл в бейсбол и катался на велосипеде. Может никогда больше не увидеть собаку, не погладить ее, поднимаясь по лестнице. Не выбежать летним вечером за мороженым, с молодой женой в сандалиях, не стоять в очереди на почте, не просить одолжить ему машину. Он никогда больше не будет гулять по променаду на Кони-Айленд, и его мечта о жизни с Харриет, о поцелуях за чаем в «Лорд энд Тейлор», когда голова кружится от счастья, кончится, даже не начавшись.

Теперь его жизнь здесь, во мраке, в пустоте, плывет по воздуху над Бельгией или Францией.

Уже неважно, где.

Все, что случится с ним отныне, будет на бис.

В закусочной было полно больших компаний. Воздух закручивался водоворотами дыма и смеха. Снаружи таили жизнь под полукружьями своих сверкающих корпусов «Плимуты», «Паккарды» и «Форды».

Джон убирает посуду. Вдали голос его матери произносит: «До свиданья». Сдавленно звякает касса. Пахнет сиропом. На белых тарелках горит желток. Недоеденные корки тостов. Одинокая вилка под столом. Переполненные пепельницы. И кто-то забыл пальто.

Джон снял его со спинки стула.

Он или она вскоре вернется с замерзшими руками, оставив снаружи машину с включенным двигателем и открытой дверью.

Пальто было длинное, с поясом. Мягкое, от него исходил запах, который словно приподнял Джона. Наполнил все его тело; сильнее всего пах ворот. Еще на нем были волосы, волнистые медовые линии на шерсти.

Джон отнес пальто в подсобку и зарылся лицом в ткань. Прижал его к себе, чтобы осознать, какого она размера. Под воротником был пришит ярлычок с ее именем, он пульсировал под пальцами Джона, как вена.

Харриет поначалу не воспринимала Джона всерьез. Он был на три года моложе ее, и он ее обожал. Но потом, после нападения на Перл-Харбор, она задумалась о том, какой будет ее жизнь, если его отправят на войну.

Она взнуздала страсть, которую удерживала в себе, и предложила ему пожениться, когда они на день поехали в Монток. Они оба этого хотели. Небо было голубым и безоблачным. После ланча они смотрели на чаек. Рыбачьи лодки. Полосы белой пены, закипающие под корабельным носом.

По ту сторону океана горела Европа.

Джону тяжело давалась подготовка. И разлука была болезненна. Он не мог сделать многое из того, что от него требовали. Ему сказали, что придется убивать — пройти по полю, заваленному кишками, чтобы вернуться домой. Джон понимал, что другие готовы, и это давало ему надежду, что однажды, возможно, и он будет готов.

По воскресеньям он ездил на велосипеде по окрестностям базы с блокнотом и карандашами. Посылал Харриет рисунки растений и никогда не подписывал письма. По вечерам одевался и ходил по городу в поисках музыки. Иногда старшие по званию узнавали его и махали от оркестра.

Он допоздна не ложился, играл с остальными в карты и курил. Показывал фотографию Харриет на Кони-Айленде, смотрел на нее перед тем, как лечь. Ему никогда не было одиноко, и всегда находился кто-то, кто помогал ему, когда у него заедало оружие во время стрельб.

Дома Джона тоже любили. Его семья двадцать четыре года владела закусочной. Он работал там после школы за чаевые. Историй у него хватило бы на целую жизнь. Пилоты из Гарден-Сити заезжали по дороге обратно на Манхэттен. А кто-то проезжал много миль, специально чтобы попробовать мамину грудинку.

Все школьные драки Джона сводились к тому, что его пихали. Он играл в оркестре на кларнете. Собирал марки и хранил их в обувной коробке.

Его родители были тихими. Во время Депрессии приходили семьи, которые не были им знакомы, быстро ели, не произнося ни слова. Когда приносили счет, повторялось одно и то же: отцы рылись по карманам в поисках бумажников, которые, должно быть, обронили, или потеряли, или даже оставили на скамье в церкви.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

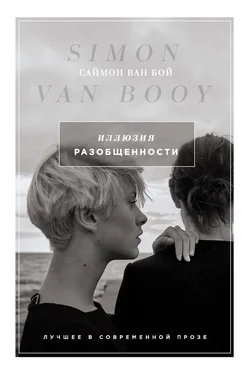

![Саймон Ван Бой - Тайная жизнь влюбленных - [сборник]](/books/24268/sajmon-van-boj-tajnaya-zhizn-vlyublennyh-sbornik-thumb.webp)