* * *

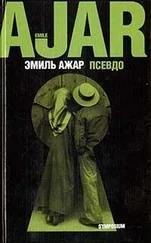

Непреложная ценность этих строк так очевидна, что я обратился к нескольким издателям с письмом, текст которого приведен ниже. И издатели, и текст подбирались с величайшей придирчивостью, постольку поскольку мое произведение еще находится в состоянии сыроватости и чреватости, а подавление зародышей — явление весьма и весьма распространенное в наши дни.

«Уважаемый г-н Такой-то!

Направляю Вам свой труд, обобщающий длительный личный опыт и наблюдения за жизнью удавов в условиях Парижа. Понимая, сколь велик поток произведений о подпольной деятельности, а также сколь неизбежно выжидание для зародышевого состояния, я вместе с тем довожу до Вашего сведения, что в случае неполучения ответа обращусь, согласно общепринятому порядку, в другое место. С уважением и т. д.»

Я намеренно выдержал письмо в сухом и категорическом тоне, чтобы они решили, будто у меня есть другие возможности, и всполошились. Причем не уточнил, что это за возможности, на деле, разумеется, отсутствующие, — так они представляются более обширными, практически беспредельными. Л поскольку беспредельные возможности — самое милое дело, я приободрился.

Как нетрудно заметить, в моем письме нет ни слова о женщинах, во избежание излишней откровенности.

Только я положил ручку, как раздался звонок. Я быстренько поправил перед зеркалом волосы и желтую в зеленый горошек «бабочку», как делал всегда, когда ошибались дверью. Но каково же было мое удивление, когда я увидел на пороге уборщика из управления и двух никогда ранее не попадавших в поле моего зрения молодых людей. Уборщик протянул мне — Привет. Мы проходили мимо и подумали: дай-ка зайдем посмотрим на хваленого удава. Можно?

Я возмутился до глубины души. Больше всего я дорожу своим правом на личную жизнь, никому не позволено вламываться ни с того ни с сего ко мне в дом. Частная жизнь святыня, именно ее лишились бедные китайцы. Мало ли чем я мог заниматься: может, смотрел телевизор, или размышлял, или изучал какое-либо из материальных проявлений свободы слова во Франции. Наконец, у меня могла быть мадемуазель Дрейфус, как она была бы шокирована, если бы кто-то с работы застал ее у меня и узнал о наших интимных отношениях! Негритянки особенно щепетильны в таких вопросах, учитывая их репутацию.

Я ничего не сказал, но комплекс мой разбушевался, хотя и без всякой причины, потому что, к счастью, мадемуазель Дрейфус у меня не было.

Парни вошли.

Я даже не успел снять со стены Жана Мулена и Пьера Броссолета. Как все люди, я не люблю, чтобы надо мной насмехались. И потом, кто хочет выжить в мегаполисе с населением свыше десяти миллионов человек — прошу прощения, что повторяюсь, я просто пытаюсь свыкнуться с фактом, — должен иметь что-нибудь сугубо личное: вещицы, тряпицы, коллекцию марок или хоть мечту, — пусть самую малость, но свое, капельку личной жизни. А больше всего я не хочу, чтобы кто-нибудь, — то есть кто ни будь! — увидев у меня на стене портреты двух настоящих людей, не подумал, что я одобряю сомнительную процедуру надувания через помпу, в просторечье называемую засорением мозгов и требующую регулярной прочистки. Если вовремя не прочистить, засор станет хроническим. Фашисты называли это «чистотой веры и идеалов», на деле же идеальная чистота оборачивается политическими нечистотами, а уж те разливаются «пражскими веснами». Глядя на туго свернувшегося Голубчика, связавшего самого себя в пудовые узлы, я особенно ценю свободу и неприкосновенность моего «Я» и моего жилья. С другой стороны, меня никак не обвинишь в каком-либо умысле, поскольку, когда я зародился, оба героя Сопротивления уже давно перекочевали в иной мир — тот, где живут все подлинно родившиеся.

Гости долго глазели на удава. Голубчик дрых в кресле, обмякший, как сдутая велосипедная камера. Он это обожает, а мускулы напрягает только по необходимости: когда надо извиваться, скручиваться, ползать.

— Что же, здорово, — съязвил уборщик, — есть кому о тебе позаботиться.

Я пропустил его слова мимо ушей. Ненавижу пикировки.

— А что он ест? — спросил один из его приятелей.

Этот вопрос я тоже ненавижу и тоже пропустил мимо ушей. Но он упрямо повторил:

— А что они все-таки едят, удавы-то?

— Хлеб, макароны, сыр и все такое прочее, — ответил я.

Мысль о заглатывании живых мышей и свинок мне претит, и я стараюсь упрятать ее подальше.

— Мы принесли тебе кое-что почитать, — сообщил уборщик.

И нате вам, парни вытаскивают из карманов брошюры и листовки.

Читать дальше