На этом обрываются все варианты новеллы-притчи. Дальше этого наброска Иван Кириллович не сумел пойти. Да и куда идти? Какой бы сюжетный ход он ни придумал, гению некуда вернуться, кроме Тереховки, нашей или какой-то другой. Гений снова зависит от массы, от толпы. И снова вынужден, хочет он того или нет, искать свое отражение в глазах посредственностей. Был, правда, один сюжетный ход: нарисовать героя этаким сверхчеловеком, богом. Он мог подняться на крыльях к звездам и оттуда с презрением взирать на далекую ничтожную Тереховку. Сначала оно так и должно было быть. Но, действительно, какой редактор пропустит такую безнадежную нелепицу в наше атеистическое время… Расчеты же Ивана Кирилловича строились на том, что новеллу непременно напечатают. Иначе что и кому он докажет?

Все же, думаю, новеллу можно было дописать. И очень просто. Еще кто-то из классиков говорил, что гениальность в простоте. Если бы Загатный, точнее герой Загатного, вошел в нашу тереховскую жизнь, ближе к людям стал — вот и нет проблемы. Не нравится в Тереховке — помоги руководству сделать ее лучше, а не занимайся голым критиканством, которое не идет на пользу ни людям, ни тебе. Разве не правильно говорю? А силы приложить есть где! Тут тебе и активная помощь руководящим организациям, и общественные комиссии всякие, и рейды, и на собрании можешь выступить, мысль свою высказать, ценное что-то предложить, да ты журналист, наконец, — острое оружие у тебя в руках. Какой безграничный простор для инициативы, дерзаний!

Вот почему не могу обвинить Тереховку в том, что человечество не было осчастливлено гениальной новеллой.

Обвиняю Загатного.

Иван промчался по кривым улочкам Тереховки и выехал на трассу. Асфальт все еще дышал зноем, но в грудь бил прохладный ветер с поля. Села оставались где-то в стороне, за скирдами люпина и хлебов. Настоящее движение, движение без цели. Дорога была пустынна. Вырулил на середину трассы, включил четвертую скорость. Вербы шарахнулись врассыпную, сначала лениво, потом все быстрей, быстрей. И вот уже испуганно машут серыми рукавами на фоне бурно-розового заката. Теперь ветер падал с неба тугими пластами, с хриплым свистом умирал под колесами. Загатный все тянул на себя рукоятку, движение захватило его, мчаться бы еще быстрее, догонять несуществующее.

И забытье приходило — стрелка спидометра на мигающем кружке переползла за сто, теперь уже не было ни вечера, ни асфальта, только мрачная бездна, в которую падал Иван Загатный.

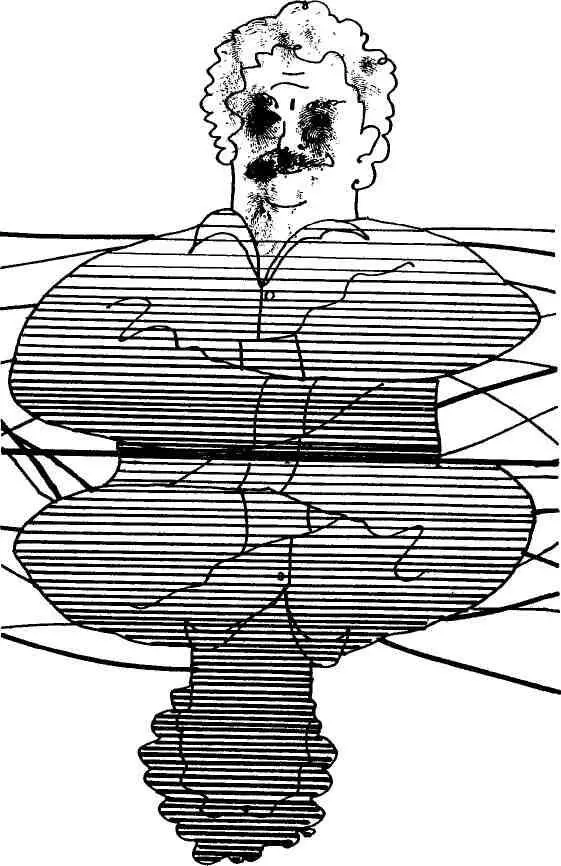

Хмельной от полета, Иван чуть притормозил мотоцикл, поднял голову и уже не отрывал глаз от мелькающих верб, стремясь полнее почувствовать свое движение в пространстве. За вербами кружились поля, испещренные скирдами и темно-коричневыми пятнами гречихи. Там сгущались сумерки, таинственно и маняще. Выскочив на вершину холма, снова нырнув в долину, Иван вздрогнул от удивительного, почти фантастического видения. Все еще выжимая газ, он видел перед собой только это: крохотное озерцо в балке, посреди темного золота пшеницы, а в озерце белые-белые птицы на длинных ногах, неподвижные, торжественные, словно вырезанные из дорогого камня. Казалось, на миг открылся ему иной мир, существующий над ненавистными буднями. Мир, который видят лишь избранные. А если это только приснилось ему — и бешеное движение, и озеро, и белые призраки птиц в степи? — подумал, резко тормозя и разворачиваясь.

Оставил мотоцикл на обочине, под вербами. Осторожно, затаив дыхание пошел в степь. Поля дремали, окутанные сизыми тенями. За холмом, под звездным небом, голубели зеркальца озер, и множество белоснежных птиц вокруг них. Не помня себя от счастья, Иван побежал к озеру, готовый упасть среди поля на колени и в сладком экстазе молиться степи, тишине, звездной высоте и птицам, каждому живому существу и каждой песчинке на земле. Вспугнутые аисты как по команде добыли из-под крыльев по второй своей лапке и бросились врассыпную, с разгона поднялись вверх, в малахитовое небо, и понеслись розовыми тенями над головой, едва не касаясь Ивана своими тугими крыльями.

Вдруг мысль, холодная и острая, как лезвие ножа, пропорола святой этот миг: «И все равно я счастливее их, я глубоко чувствую мир, так глубоко, как никто из них никогда не почувствует…»

Загатный упал на стерню и заплакал от жгучей жалости к себе…

Читать дальше