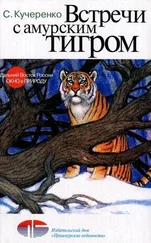

В Сихотэ-Алине я видел их за работой. Они выбрали для зимних наблюдений тигрицу с двумя малышами и отца семейства, живших на общем семейном участке. Самец не был, как все коты, хорошим семьянином, детей своих вниманием не баловал, а подругой интересовался лишь от случая к случаю. Но все же какая ни плохая, пусть условная, а семья. Иной раз этот отец и супруг оставлял для семьи добытое собственным трудом.

Работали Игорь и Анатолий так. Выйдя на свежий след тигра, расходились: один шел по следу, другой — в пяту. Поскольку этот зверь живет на своем индивидуальном участке обитания как дома, то ходы его неизбежно замыкаются, пересекаются. Строго придерживаясь взятого следа, Юдаков и Николаев рано или поздно сходились — через день, два, а то и больше.

Судя по своим троплениям, я хорошо представлял работу этих ребят: шагая по отпечаткам громадных кошачьих лап, они внимательно наблюдали за всем, что делал тигр. Подсчитывали пройденное расстояние, расшифровывали приемы охоты зверя, осматривали остатки тигриных трапез, определяли, сколько мяса съедено и сколько брошено. От острых глаз пытливых наблюдателей не ускользали и кажущиеся мелочи: где и сколько тигр спит, какие маршруты любит, как метит свои владения и относится к пришельцам, как реагирует на человека и все другое, с ним связанное.

Нелегкой была работа: днем по глубокому снегу в трудной для ходьбы тайге с сопки на сопку, с речки на кручу, а ночь — у костра. В лучшем случае в крохотной избушке. И так день за днем. Однажды тигр-самец «проволок» Юдакова по таким дремучим дебрям, что, закончив-таки тропление на последнем дыхании, он слег в больницу — даже его могучий организм не выдержал дьявольских трудностей таежных хождений по двадцать километров изо дня в день. Да каких километров: по дороге легче пройти в три раза больше! Но через несколько дней Анатолий из больницы сбежал… И снова стал на свежие тигриные следы, и опять по крупице начались поиски нового.

Как-то набрели парни на место сражения двух полосатых гигантов. Один был их старым знакомым, другой — такой же большой и могучий — вторгся на его территорию. Судя по искореженному кустарнику и большой площадке утрамбованного снега, дрались долго и упорно. Потом пришелец удалился. Начали его тропить, чтобы разобраться, кто он, откуда, почему и зачем пришел на чужую землю. И вскоре нашли. Мертвого. Вывезли во Владивосток, вскрыли, обследовали и удивились: шкура тигра была целой, хотя под ней на мышцах багровели и синели многочисленные кровоподтеки. Особенно на плечах и шее. И стало ясно: звери дрались тумаками, не пуская в ход клыки и когти — эти ужасные орудия смерти. А погиб пришелец вовсе не из-за драки: вскрытие показало, что он был давно и серьезно болен. Стало быть, в кочующих из книги в книгу рассказах о кровавых побоищах тигров — да и других зверей — много надуманного. А в жизни животных — и у тигра тоже — совсем другое. Внутривидовые отношения подчинены задаче сохранения вида. Разумеется, конфликты бывают, но они до смерти доходят очень редко — в порядке исключения из правила. А как же без драк решать споры за территорию, за корм, за право оставить потомство? Но турнирные поединки кончаются жестами покорности более слабого и снисходительным всепрощением сильного. «Лежачего не бьют» — и в мире животных есть такое правило… Так был выявлен еще один штрих тигриной жизни.

В размножении вольных тигров неизученного до сих пор много, хотя в зоопарках оно перестало быть проблемой. А потому тропление тигрицы и изучение ее поведения, подчиненного выкармливанию и воспитанию потомства, а заодно и выявление сути взаимоотношения с самцом, приносило парням немало хлопот, но и радости открытий звериного таинства. Крупицы слагались в камешки, те укладывались в нечто определенное. Наблюдения, размышления, опыт, интуиция… И наконец вывод. Еще одна запись в трудную книгу о тигре, четкая в своей лаконичности: «Потомство тигрица приносит в самом глухом и неприступном месте. Новорожденные весят до килограмма. Глаза и уши открываются через две недели. Из логова вылезают в месячном возрасте. Молоко сосут около полугода, но к мясу приобщаются с восьми недель от роду. До полугодовалого возраста мать носит своим малышам свежее мясо в логово, позже начинает водить их от одной добычи к другой. Мерзлый и закисший корм есть не позволяет. С полуторалетнего возраста молодые охотятся с матерью, которая учит их терпеливо и мастерски. Самец принимает некоторое участие в выращивании потомства, но не в воспитании его. А мать им начинает интересоваться лишь после того, как убедится, что ее дети уже готовы к самостоятельной жизни, и отпустит их…»

Читать дальше