Теперь о лермонтовской «Смерти поэта». 29 января 1837 года в Петербурге скончался Пушкин. Ираклий Андроников пишет о всенародной скорби и негодовании, которые были вызваны его гибелью:

«…возле дома поэта в общей сложности перебывало в эти дни около пятидесяти тысяч человек. Принимая во внимание численность тогдашнего населения столицы, нетрудно представить себе впечатление, какое произвели на правительство Николая I эти десятки тысяч — чиновников, офицеров, студентов, учеников, купцов, людей в нагольных тулупах и даже в лохмотьях. Такого в Петербурге ещё не бывало. Напротив Зимнего дворца стояли на этот раз не войска, выведенные на площадь восставшими офицерами, а оскорблённый и возбуждённый народ. В толпе слышатся злоба и угрозы по адресу Дантеса и Геккерна. Раздаются голоса, что во время перевоза тела в Исаакиевский собор почитатели Пушкина отпрягут лошадей в колеснице и повезут её на себе… Эти проявления горя и гнева кажутся „странными“ не только царским агентам, но и даже иностранным послам…». Шеф жандармов Бенкендорф уверен: это действует тайное общество! Над друзьями Пушкина сгущается грозовая туча. Все они ведут себя в этой ситуации крайне сдержанно и осторожно. В письмах Вяземского, Жуковского, Тургенева — горечь, отчаяние, боль… но о причинах смерти Пушкина никто из них не говорит, вернее, так: не говорит полной истины!

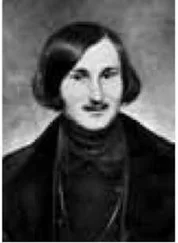

«Полную истину, — пишет далее И. Андроников, — во всеуслышание объявил человек, не принадлежавший к числу друзей Пушкина и даже лично с ним не знакомый. Это Михаил Лермонтов, 22 летний поэт, в ту пору ещё никому не известный, вдохновенный ученик Пушкина, который относится к нему с благоговением и больше всего на свете любит „Евгения Онегина“».

Лермонтов «на ты» с сотрудниками пушкинского «Современника», он встречался с Дантесом в компании молодых кавалергардов… он хорошо знал, каково окружение этого любимца придворной знати. Стихотворение «Смерть поэта», 29 января уже фактически готовое, опиралось на факты, известные Лермонтову.

Стихи «на смерть», так же, как и оды «на свободу», уже тогда не были в России новостью, хотя именно стихотворение Лермонтова вызвало волну подражаний и положило начало всевозможным посмертным «венкам». До 1837 года «стихи на смерть» создавались или в элегически-философском, или в пародийно-ироническом ключе. Мучительные размышления о жизни и смерти, связанные с потерей близкого человека, находим, например, в известной элегии В. И. Майкова «На смерть Ф. Г. Волкова», или в державинском стихотворении «На смерть князя Мещерского» («где стол был яств, там гроб стоит»). Смысл этих произведений развивается в нескольких направлениях: неизбежность смерти и разрушения человеческого тела, вместилища души; обращение к ушедшему другу; подчёркивание равенства перед смертью всех людей — от владыки до последнего раба; обращение поэта к собственной судьбе — то же самое ждёт и меня. Такие «стихи на смерть» если и содержат социальный пафос, то это пафос равенства всех перед неизбежностью, столь свойственный сентименталистской эстетике, в русле которой и движется элегическая линия русской поэзии конца 18 века.

Однако к первой трети века 19-го русская элегия обогатилась новыми веяниями — она окрасилась вольнолюбивыми интонациями, которые идут, видимо, всё от той же радищевской традиции. «Стихи на смерть» стали появляться в связи с мученической, жертвенной смертью. В них стали фигурировать убийца и убитый. Одическое возвеличивание одного соединялось с проклятиями в адрес другого. Элегические мотивы переплелись с одическими и сатирическими. Таковы, например, элегии Кюхельбекера «Тень Рылеева», «На смерть Чернова», «Участь поэтов», «Тени Пушкина». Все эти стихи (за исключением «Тени Пушкина») написаны раньше «Смерти поэта». В них с редкой последовательностью развивается образ поэта-жертвы, поэта-мученика. Кюхельбекер с романтической взволнованностью указует читателю на «кровавый блеск венца, который на чело певца кладёт рука камен…», сравнивает поэта с пророком:

Пророков гонит чёрная судьба;

Их стерегут свирепые печали;

Они влачат по мукам дни свои,

И в их сердца впиваются змии.

(Как отличается этот образ от пушкинского Пророка!)

В «Участи поэтов» противопоставлены бессмертие замученных певцов и вечный позор их гонителей в памяти потомков. Гонители эти — «сонм глупцов бездушных и счастливых», «презренная толпа», повинная в страданиях и гибели поэта. Здесь же — напоминание о суде времён, который всё расставит по местам!

Читать дальше