— Ну а тот? — спросил я, открывая глаза.

— А с тем тебе разруливать, — неожиданно спокойно сказал он и помахал рукой. — Ну давай, лекарь.

Я прицелился и с силой ударил его ногой в живот. Вообще-то я метил в пах, но попал в живот. Тоже вышло неплохо: в животе что-то изумленно ухнуло, начальник милиции взвыл, сперва — словно не веря собственному брюху, затем — от боли.

— А, — сказал я. — Вот то-то же.

Я очень давно никого не бил и никогда не дрался. Избить живого — не то же самое, что стереть призрак. Я сразу понимаю, что здесь требуется совершенно иная техника. Тело малоподатливо. У тела, оказывается, большая отдача. Тело дергается, уклоняется, сжимается — и удар приходится не туда. Кроме того, вначале слишком ошеломлённый, чтобы защищаться, на четвёртом ударе начальник милиции (когда я уже приладился было пнуть его ногой под задницу) попытался меня лягнуть, укусить, уцепиться за ботинок — уж что получится.

— Это для твоей же пользы, урод, — просипел я, на сей раз очень точно заезжая ему по яйцам. — Хочешь к радостным?

— ААААААААА!

— Ну, сколько вас было?

— Двое, — в ужасе провыл мент.

— Придется тому, второму, зубы выбить, — сурово пообещал я.

Мне предстояло вылечить неизлечимую болезнь. Поэтому я очень старался.

Затем я разыскал дневальных, отправил их прибираться и строго-настрого запретил давать пациенту алкоголь и обезболивающее.

Поднося ко рту ложку, я увидел, что рука у меня дрожит. Это увидел я; это увидел Муха — и вытаращил глаза, но тут же побыстрее их отвёл; это увидел Фиговидец и невозмутимо попросил передать масло. Деликатность чувствует себя увереннее, когда может опереться на хорошее воспитание.

Воспитанием же было вколочено в фарисея убеждение, что за столом необходимо разговаривать. Хочешь, не хочешь, голоден или устал до потери рассудка — а лёгкая, приятная и, по возможности, бессодержательная беседа должна идти своим чередом. Он выбрал наилучшую тему, никого и никак не затрагивающую: пресловутые лингвистические исследования. Он только не учёл, что, не затрагивая слушателей, эта тема способна взбесить его самого. Он начал мягко, с улыбкой, очень учёно, и сам не заметил, как разошёлся. Внешне это выглядело по-прежнему благопристойно: тон не был повышен, слюна не летела, не колошматили воздух, стол и посуду разъярённые руки. И слова: подбирая их с вошедшей в привычку — глубже, чем в привычку, в кровь — тщательностью, так, чтобы ни от одного не пришлось потом отречься, он не подменял их бранью, не комкал затейливый синтаксис, но только всё сильнее растягивал гласные, каким-то чудом претворяя своё возмущение в яд невыносимо манерной речи.

— Яркая, образная, живая простонаро-о-о-дная речь! — проныл он напоследок. — Где она?

Муха огляделся. В столовой вокруг нас было полно обедающих, простонародная речь усиленно жужжала, гудела, стрекотала. Фиговидец сморщил нос.

— Этот язык не простонародный, а испорченный обычный.

— Так чего ж ты ожидал?

Он ожидал ярких долгих дней (вечера всё светлее и светлее), насыщенных научной работой. Ожидал движения, открытий, чего-то, что, прикинувшись открытием, подтвердит его давнюю гипотезу. Ожившие иллюстрации из его великолепно изданной истории фольклора, былины, предания, национальный костюм, свычаи и обычаи — на худой конец, песни. Уж, во всяком случае, не сидеть сиднем взаперти, в провинциальном общежитии для рабочих. («От пролетариата былин ни к чёрту не дождешься».) Общежитие он уже изучил. («Ну ладно, описал. Разумеется, только внешнюю сторону, не углубляясь. Я не писатель, зачем мне психология?»)

— Ви-и-и-дишь ли, бытовая информация — самое ценное в отчёте любого путешественника. Что и как люди едят, во что одева-а-а-ются, где спят, их повседневные привычки, повседневные суеверия. Порою очень тру-у-удно ухватить.

— Как же трудно, когда всё на виду? — возразил Муха. — Посмотри, они хлеб режут не так, как мы.

Фиговидец взял из плетёной корзинки кусок хлеба и недоумевающе на него воззрился.

— Поперёк, — подсказал Муха. — Поперёк, а надо вдоль.

— Но мы тоже режем поперёк.

Муха хмыкнул.

Та пряная презренная атмосфера, на которую намекал Муха, — была ли она здесь? По дороге в столовую я услышал, уже не в первый раз, обрывок разговора о бабах. Двое говорили, широко, ласково поводя в воздухе руками, и по движениям я понимал, что речь идёт об одном из тех тел, по которым взор блуждает с той же умиротворенностью, что и рука. Это, наверняка, было тело (пуська или муська, мягко шлепнулось имя) со всеми округлостями, изгибами, нежным жирком («классика жанра», с презрением скажет потом Фиговидец), и колбасники говорили о нём как самые обычные мужики, с азартом и сквозящей из-под грубых гримас умилённостью, как самые обычные парни, их подслушанный мною трёп был обычным трёпом ПРО ЭТО. Всё же атмосфера была. («Гений казармы».)

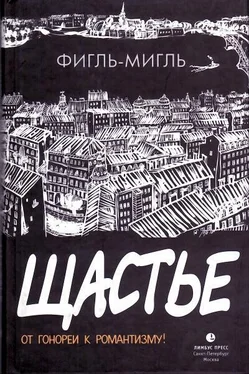

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу