Вы мне можете возразить: да, усилия одного человека часто оказываются бесплодными; но последуй его примеру другие, десяток, сотня, тысяча — забавам Марианны и ещё многим другим забавам придёт конец. Но ведь никто вашему примеру не следует, дорогой Тетёхин! Ни тысяча, ни сотня, ни десяток, ни даже сидящая перед, вами единица. В ваш математический учёт вкралась, психологическая ошибка, какую обычно делают добрые и отзывчивые люди, судящие обо всех по себе. Так, например, они высчитывают довольно точно: каждый человек, самый бедный, может без малейшего напряжения сил пожертвовать одно су на устройство в Париже, на углу Конвансьон и Вожирар, вместо этого бистро — столовой для безработных. Людей четыре миллиарда, итого — двести миллионов франков. Затем он берет черпачок со звонком и обходит с ним весь мир, уныло позванивая и будя совесть; в результате сбора — шестнадцать франков тридцать пять сантимов, в том числе несколько монет, вышедших из употребления. На новые подошвы не хватает.

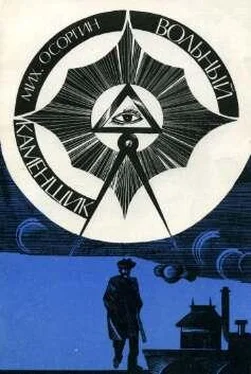

Тут уместно привести единственную значительную реплику, сорвавшуюся с уст вольного каменщика:

— Святые деньги, Лоллий Романович!

— Что?

— Я говорю — святые шестнадцать франков.

И дрожащей от волнения рукой Егор Егорович взял чашку остывшего кофею и опрокинул в рот жестом горчайшего пьяницы.

— Видите ли, дорогой Тетёхин, деньги вообще единственная святыня, всеми за таковую признаваемая, — хотя я и отдаю дань вашему замечанию. Вы прилепляете шестнадцать франков гуммиарабиком к дощечке, обрамляете её и подвешиваете в правый угол, затем зажигаете лампадку и хлопаете земные поклоны. После чего, в припадке лучших чувствований, вы суете незаметно и смущённо двадцать собственных франков взаймы безработному казанскому профессору, который, вероятно, до смерти не успеет с вами расквитаться. В благодарность за это безработный поливает вас ядом подержанного и выцветшего скептицизма и пытается сбить с благородной позиции. Так благополучно протекают дни, часы и годы. Поправку к вышесказанному делает время, приглашая на отдых всех действующих лиц. Вот, собственно, и все, дорогой Тетёхин. Я кое-как дотянул свою речь и, должен сказать, испытываю чувство острого стыда. К старости человек забалтывается…

Егор Егорович чувствовал, что если он-взглянет прямо на Лоллия Романовича, то увидит лицо не смущённое, а как бы недоброжелательное, почти злое. Значит, смотреть не нужно. Но и не глядя, Егор Егорович видел, что голова Лоллия Романовича глубоко вросла в плечи и весь он стал маленьким, зародышевым, во всяком случае, таким, какой берет двадцать франков, не может отдать и за это ненавидит дающего. Ещё никогда вольный каменщик не испытывал столь определённой нравственной победы — и она его не радовала. Как бы это так погладить Лоллия. Романовича по руке? Никак нельзя, потому что это его обидит ещё больше. Постучав ложечкой, Егор Егорович самым нежным и ласковым тоном (тон, собственно, предназначался для собеседника) попросил гарсона дать ещё чашку кофею и тут же, задержав гарсона, сухо и вежливо осведомился у профессора:

— Мы ещё посидим? Не прикажете ли возобновить ваш грог?

Ёж продолжал лежать, свернувшись в клубок. «Защитные иглы», — сообразил Егор Егорович, читавший Брэма, и отвесил ему низкий поклон. Ёж выставил мордочку и выправил лапу. «Сейчас я разревусь, — испугался Егор Егорович. — И все это из-за двадцати франков, будь они прокляты! Как дёшево стоит человеческая ненависть!» В это время гарсон принёс кофе и грог, после чего огромное солнце любви выползло из тёмного угла кафе и уверенно прибило себя гвоздиком на протабашенном потолке. Отпив глоток, Лоллий Романович сказал:

— Все-таки вы замечательно хороший человек, Егор Егорович!

В первый раз он отказался от привычного «дорогой Тетёхин».

Лестный отзыв смутил бы Егора Егоровича, если бы он; мог его расслышать. Но в эту минуту он принимал солнечную ванну: весь растворился в свете, как человек, постигший мудрость. Если за минуту перед тем он ещё мог сомневаться, огорчаться, путаться в мыслях, то теперь ему внезапно открылось самое главное, то нелогичное, чего не поколеблет никакая логика. Дальнейшие речи напрасны. Путь вольного каменщика един и прям: он указуется пламенеющей звездой. Нет малого и великого: микрокосм равен макрокосму. Горечь чашки кофею равна горечи мировой; кусок сахара сладостью равен счастью поколений. Рушилась с грохотом Вавилонская башня напрасных умствований — выжило и проросло горчичное зерно простой правды. Ум — дешёвая стекляшка! Только любовь, Лоллий Романович, только любовь! Это и есть творческое постижение вечно убегающей истины!

Читать дальше

![Михаил Осоргин - Сказки и несказки [Совр. орф.]](/books/397067/mihail-osorgin-skazki-i-neskazki-sovr-orf-thumb.webp)