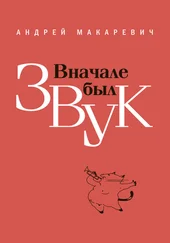

1 ...8 9 10 12 13 14 ...42 С мелодией не так — мы всегда скажем, например, грустная она или веселая. Откуда мы знаем? Ну хорошо, мы, взрослые, помним, что песни с грустными словами поются обычно на минорный лад — поэтому и мелодия грустная. Но дети — каким образом малые дети безошибочно отличают мажор от минора? Не верите — убедитесь сами — на своих.

Теперь, внимание. Мы живем в век рационализма, когда любое открытие обязано приносить пользу. Я не столь рационален, и убежден, что бывают и другие открытия — просто открытия.

И они от этого не менее ценны.

И еще: я не Сальери и не собираюсь алгеброй поверить гармонию. И прекрасно знаю, что настоящее искусство — это присутствие Ангела в человеческом изделии, будь то стих, мелодия или картина. Я не об этом.

Как отличаем грустную мелодию от веселой?

Насколько мне известно, никто пока ответа на этот вопрос не дал. А ответ лежит на поверхности.

Есть такой прибор — ганеометр. Или спект-роонолизатор, И но сегодняшний день — масса компьютерных программ, позволяющих записать любой звук и отразить его на экране в виде кривой, показывающей изменения его частотных характеристик. Очень сложно? Извините. Выше звук — кривая пошла вверх (до еще и увидим, на сколько герц), ниже звук — поползла вниз.

Так вот. Давайте запишем на такой прибор обычную человеческую речь. Мы увидим, что человек, разговаривая, не долдонит на одной ноте, как дьяк на клиросе (хотя бывает — и именно дьяк, и именно на клиросе), а речь его взлетает вверх и опускается вниз, то есть являет из себя мелодию. Никогда не замечали — слышны голоса соседей за стеной, и слов не разобрать, но отлично понятно, ругаются они, веселятся или кого похоронили.

Смею утверждать, что каждому определенному настроению говорящего человека (а оно, естественно, зависит от информации, содержащейся в его речи) соответствуют определенные музыкальные интервалы, в его речи звучащие. Мы не просто говорим — мы в этом смысле все время поем. Мы не думаем об этом и не контролируем это наше качество — если, конечно, мы не на театральной сцене и не хотим искусственно усилить интонацию. Но и в этом случае актеру не придет в голову строить свою интонацию согласно музыкальным интервалам — она сама построится. Вот еще за что хочу извиниться — конечно, не все обязаны знать, а тем более слышать музыкальные интервалы — секунду, терцию, кварту, квинту. В принципе это первый класс музыкальной школы, азы. Нуда, не все ходили в музыкальную школу. Ну так и грамотность на планете не поголовная, что ж теперь, и книжек не писать?

Попробую привести самые простые примеры.

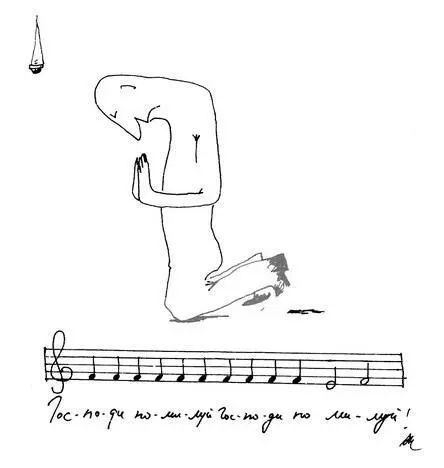

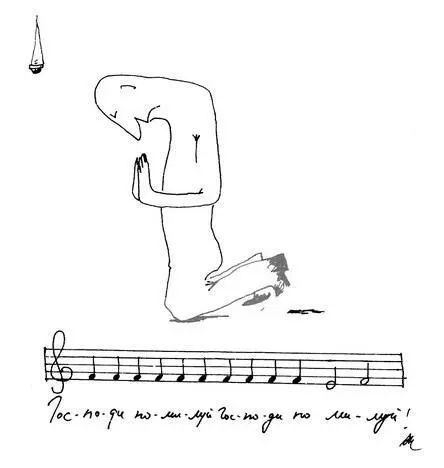

Разговор на одной ноте с редкими включениями малой и большой секунды: состояние полного погружения в себя, сосредоточения на чем-то высоком и недоступном. Тот же дьяк: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поми-и-луй!»

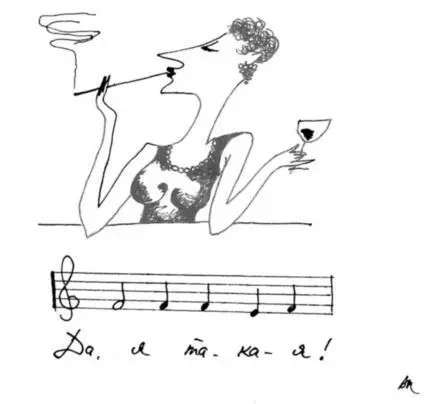

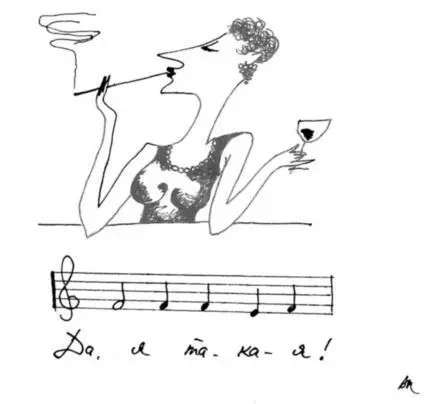

Любое другое сообщение с этой интонацией покажется ненормальным. Короткая фраза, содержащая малую секунду — кокетливость, манерность: «Да, я такая!»

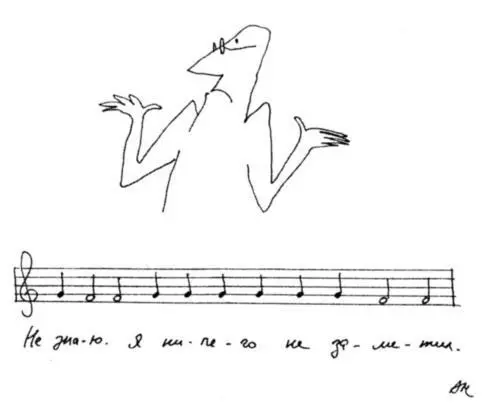

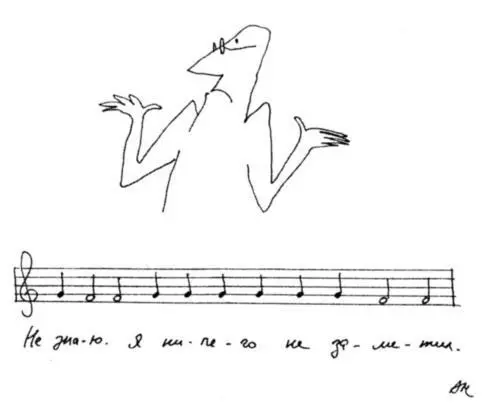

Фразы, содержащие большую секунду (и вверх и вниз) — спокойные, разговорные интонации, не окрашенные эмоционально: «Не знаю. Я ничего не заметил».

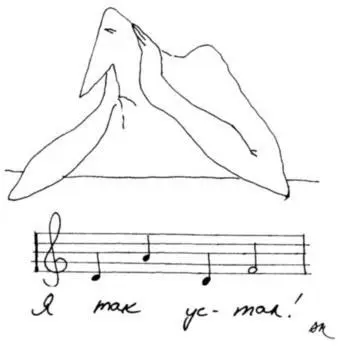

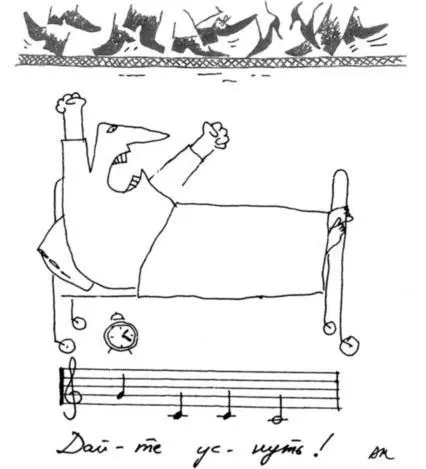

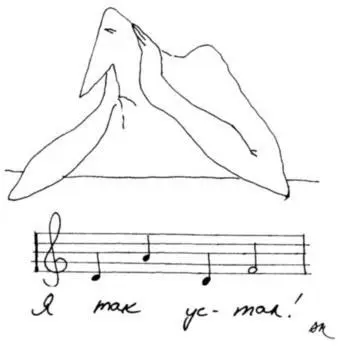

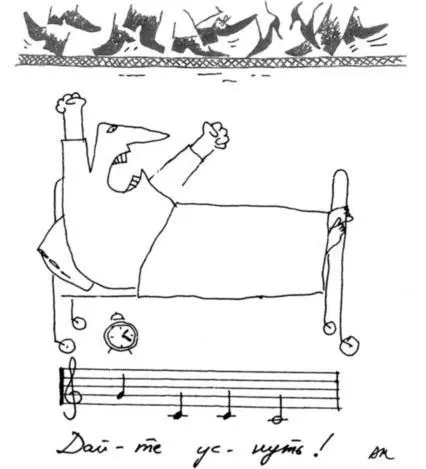

Сочетание квинты и малой терции — грусть, безысходность. «Я так устал!» «Дайте уснуть».

Интересно, что при появлении раздражения в голосе малая терция превращается в квинту: «Дайте уснуть!» Но ни во что другое.

Кварта — призыв, пафос: «Вставай, пойдем!»

Обратите внимание — талантливо написанные «Вставай, страна огромная), «Вставай, проклятьем заклейменный», да и гимн нашего государства начинаются именно с кварты. И, правда, хочется встать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу