Вопрос о том, избыточно ли биоразнообразие в экосистемах или нет, не имеет однозначного решения, так как разные виды играют в разных экосистемах разную роль. Среди видов могут быть «ключевые», которые незаменимы, так как определяют функциональные параметры экосистемы – доминанты, образующие большую биомассу, или «контролеры» популяций этих доминантов (паразиты, фитофаги, хищники, мутуалы). Все прочие виды – «заменимы», их исчезновение и замещение другими видами не сказывается на продуктивности экосистем.

Нет прямой связи между биоразнообразием экосистем и их продуктивностью (Гиляров, 1996). В разных экосистемах эти отношения различны: существуют маловидовые высокопродуктивные экосистемы (заросли тростника в дельтах южных рек) и многовидовые низкопродуктивные (альварные луга на карбонатных почвах в Швеции и Эстонии).

Нет прямой связи и между биоразнообразием экосистем и их устойчивостью, т.е. способностью поддерживать и восстанавливать экологическое равновесие при влиянии на экосистему нарушающих факторов. Существуют устойчивые экосистемы из небольшого числа видов и неустойчивые – с большим числом видов. Так на островах Тихого океана, подверженных частым ураганам, устойчивость экосистем достигается за счет сравнительно небольшого числа видов. В то же время многие экосистемы влажных тропических лесов с высоким биоразнообразием оказываются неустойчивыми и медленно восстанавливаются даже после небольших нарушений.

Все сказанное о возможно существующей в некоторых экосистемах «избыточности» видов не снимает проблемы охраны биоразнообразия, так как оно обладает «самодостаточной» ценностью (см. 4.6).

Контрольные вопросы

1. Что понимают под «избыточностью» видового богатства экосистемы?

2. Как связаны биологическое разнообразие и биологическая продукция экосистемы?

3. Как связаны биологическое разнообразие и устойчивость экосистемы?

Темы докладов на семинарских занятиях

1. Разнообразие взглядов на понимание объема экосистемы.

2. Значение детритофагов в жизни экосистемы.

3. Биологическая «энергетика» экосистем.

4. Факторы, определяющие биологическую продукцию и биомассу экосистем.

5. Почему важно охранять биологическое разнообразие экосистем?

Глава 11. Разнообразие экосистем

Разнообразие экосистем очень велико, и потому рассмотрим несколько примеров, достаточных для того, чтобы проиллюстрировать действие двух основных законов жизни любой экосистемы – круговорота веществ и однократности использования энергии, постоянно поступающей в экосистему извне.

Из числа естественных автотрофных экосистем рассмотрим фототрофные экосистемы лесов и пресноводных водоемов, морей, а также хемотрофные экосистемы «черных курильщиков». Особенности естественных гетеротрофных экосистем мы обсудим на примере глубоководных «темновых» экосистем бентоса океанов и пещер.

Из числа антропогенных экосистем кратко охарактеризуем принципы функционирования сельскохозяйственных и городских экосистем. Более подробное рассмотрение антропогенных экосистем является специальной задачей наук прикладной экологии – агроэкологии и городской экологии.

В заключение главы будет рассмотрена система биомов мира – наиболее крупных единиц классификации экосистем, которые выделяются в масштабе тысяч и десятков тысяч квадратных километров.

11.1. Фототрофные естественные экосистемы: лес и озеро

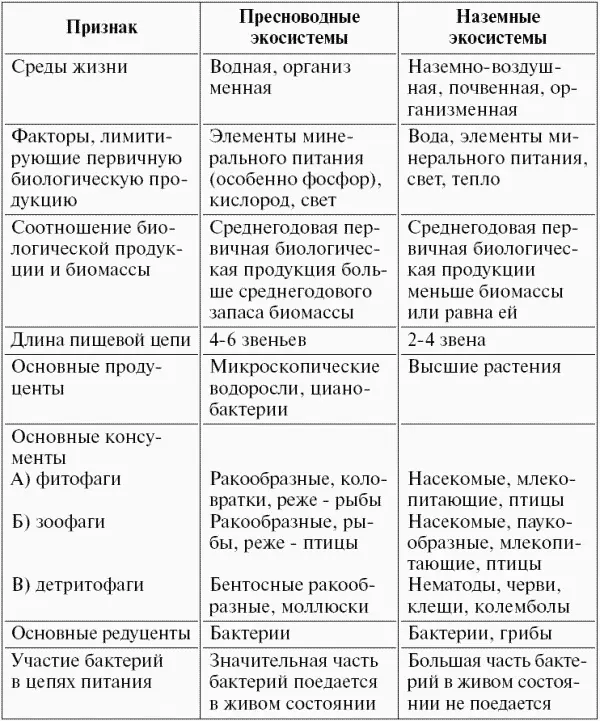

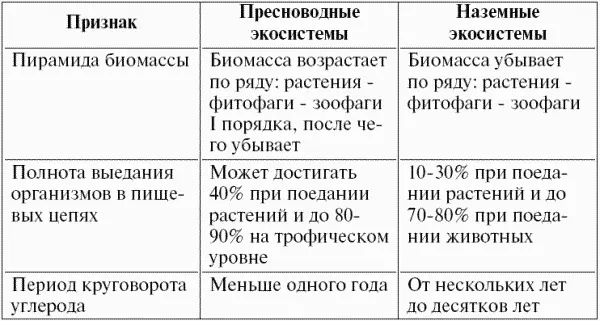

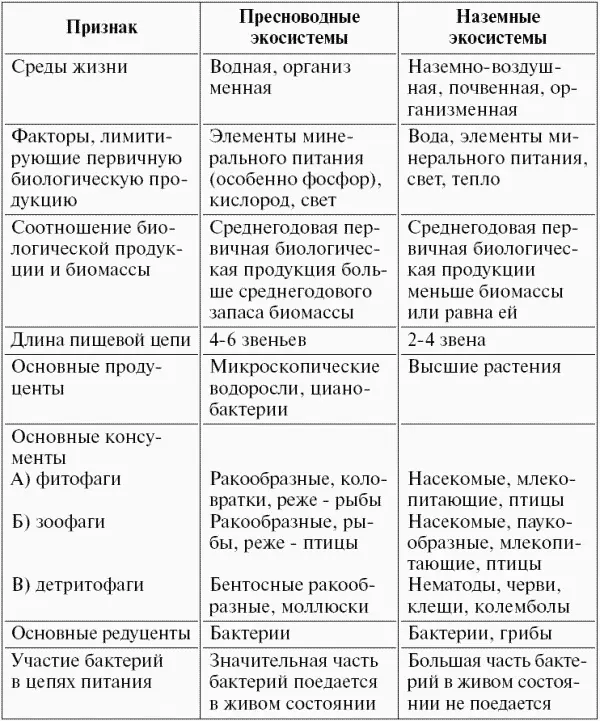

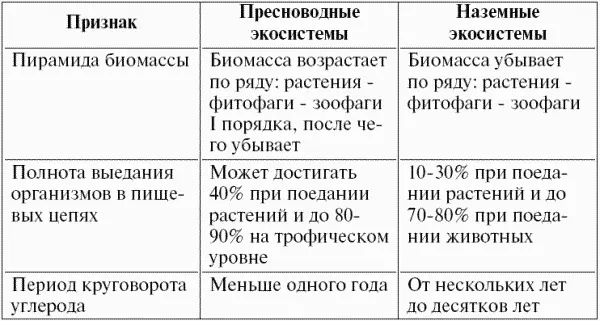

Схема «работы» фотоавтотрофной экосистемы, использующей в качестве источника энергии солнечный свет, а источника углерода – углекислый газ, общеизвестна. Их функциональные блоки были рассмотрены в разделе 10.2. Сконцентрируем внимание на различиях наземных и пресноводных экосистем, которые несмотря на общую схему работы различаются по многим параметрам: характеру лимитирующих факторов, скорости круговорота веществ, длине пищевых цепей, эффективности передачи энергии в этих цепях и, наконец, по соотношению биологической продукции и биомассы (табл. 10).

Таблица 10 Сравнение основных признаков фототрофных пресноводных и наземных экосистем

Из таблицы очевидно, что есть три главных отличия в функционировании пресноводных и наземных экосистем:

Читать дальше