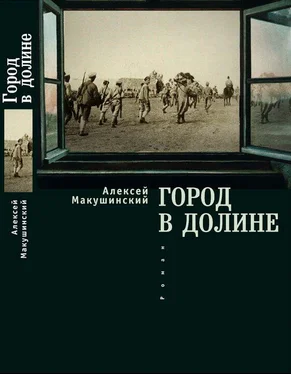

J'aime Zenon comme un frêre. Я люблю его как брата, вновь и вновь пишет Двигубский. Как старший брат — младшего. Мне хотелось бы его спасти, защитить. Избавить его от ужасной его судьбы. От которой я избавить его не могу, без которой бы и повести не было. Он, конечно, лучше меня. Лучше, умнее, добрее. Я люблю его как старший брат любит младшего брата, а все же смотрю на него снизу вверх, с восхищением, с обожанием. Этот обожающий братний взгляд снизу вверх, думаю я теперь, разбираясь в его бумагах, и побудил его, очевидно, причем очень рано, ввести в повесть Всеволода, своего, как выражался он, заместителя, отдать ему часть себя, свои летучие брови, к примеру, упоминание о которых я нахожу теперь уже в самой ранней, еще русской, картонной тетрадке, свою привычку записывать что-нибудь в черную книжку с резинкой, которую Всеволод всегда носит в кармане, как носил ее сам Двигубский (где теперь эти книжечки? что с ними стало? Светлана не отвечает…), свое отчаяние и свою долговязость. Всеволод же, как сказано в нескольких рукописях, начал смотреть на своего младшего брата этим обожающим, изумленным (снизу вверх в переносном, хотя и сверху вниз в прямом смысле…) взглядом — не сразу; в их петербургском и усадебном детстве вообще не замечал его, может быть; впервые увидел его в Париже, куда Григорий приехал к нему весною 1912 года, перед началом летнего семестра во Фрейбурге. Всеволод, все эти годы, почти и не думал, наверное, о своем младшем брате, которого, уезжая некогда заграницу, оставил едва ли не, на его тогдашний, самоуверенный взгляд, ребенком, братиком Гришею, совершенно не интересным ему; молодой человек, представший перед ним под грязно-стеклянными сводами Gare du Nord, Северного вокзала, в железнодорожной, паровозной гарью пахнущей толчее, не имел с тем, забытым, ничего, разумеется, общего. Не имел он, показалось Всеволоду, и той особенной манеры, характерной черты, которую он, Всеволод, по уже почти не сознаваемой им привычке, всегда и сразу же, если не был слишком рассеян, искал у тех, с кем впервые встречался — и которую, которых несколько, с легкостью находим мы (пишет, улыбаясь Двигубский… вижу его улыбку) у самого Всеволода, четкую, к примеру, черту его сросшихся над переносицею бровей, его манеру дергать узким плечом, теребить что-нибудь длинными пальцами… Ничего подобного у Гриши обнаружено не было; на роль черты не годились, конечно, ни его темно-карие (темно-карие и все тут…) глаза, ни средне-хороший рост (скорее средний на фоне сутуловато-долговязого Всеволода), ни общее (пишет Двигубский… затем зачеркивает, затем пишет снова) ощущение подтянутой ладности, исходившее от него. Просто молодым человеком он тоже, однако, не был; чем лучше узнавал его Всеволод, тем сильней удивлялся. Чему именно? Тому-то именно и удивлялся он в первую очередь, что и сам не мог сказать, чему же именно удивляется он… Удивление во Фрейбурге не уменьшилось, тем более выросло во время их совместного путешествия (путешествий?), в которое (или в которые?) собирался отправить их автор, путешествий и путешествия, в которых и котором я нахожу теперь (потери непоправимы…) следы и отзвуки наших собственных, Двигубского и моих, поездок и встреч. Из Фрейбурга, куда, в свою очередь, Всеволод приехал к младшему брату осенью все того же 1912 года, отправились они, на поезде, понятное дело, в Гейдельберг, где сам Всеволод, прежде чем перебраться, как впоследствии выяснилось — навсегда и на всю жизнь, в Париж, проучился некогда два или три семестра. В Гейдельберге Двигубский приводит их на тот самый мост, тогда еще подлинный, не взорванный и не построенный заново, где мы стояли с ним вместе, глядя в долину Неккара, на холмы слева и справа, гигантские, нависающие над долиной развалины замка; и точно так же цитируют они Гёльдерлина, мечтательное, меланхолически-восторженное, Григорию, как сказано в тексте, скорее, впрочем, чуждое и даже чем-то неприятное увлечение которым тогда, в предвоенной Германии, как раз начиналось. Traurigfroh wie das Herz, wenn es, sich selbst zu schön, liebend unterzugehen, in die Fluten der Zeit sich wirft… Броситься в стремнины времени, чтобы любя погибнуть… В 1912 году слова эти звучали, конечно, совсем по-другому, чем в 1998, когда мы повторяли их. В стремнины, волны и мутные потоки времени ему, Григорию, еще только предстояло броситься, к очередному изумлению Всеволода, пишет Двигубский; еще он сам не подозревал об этом, в тот осенний золотой день в Гейдельберге. А вот через семь лет, тоже осенью, возвратившись в свой безымянный маленький город, город в долине, пишет Двигубский, на другой день после своего возвращения оставшись один, вышел, вновь обходя город, на тот бревенчатый, темный, всегда чуть-чуть шатающийся и скрипящий мост через местную, низкую, в как бы добавочном, углубляющем долину овраге струившуюся и отражавшую высокое небо реку, и стоя, совершенно один, на этом длинном, так хорошо просматривавшемся, для любой шальной пули любого местного большевика, любого, вообще, охотника пошалить великолепно открытом мосту, вспомнил, не вспоминая, тот, гейдельбергский, мост, die Fluten der Zeit, и как Всеволод вдруг заговорил с ним о разнице звука, о том, как по-разному звучит немецкий мост, каменный, с разнообразными его экипажами, грохочущими по булыжникам мостовой, и бревенчатый русский, по которому с гиканьем неслись когда-то (пишет Двигубский, переписывая, мне кажется, Бунина, стыдясь и тоскуя) на своих телегах зареченские слобожане, мукомолы и мясники, с тех пор, к этой ранней осени 1919 года, куда-то исчезнувшие, провалившиеся в бездну, ту же самую, разумеется, что и разверзалась теперь под ним, Григорием, когда он стоял вот так, в совершенном одиночестве, на мосту, перегнувшись через перила, склонившись над мутными потоками времени.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)