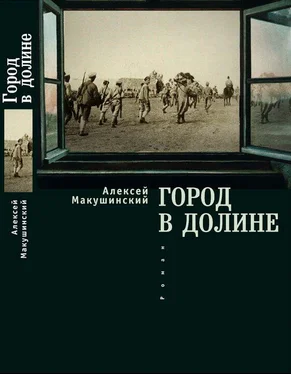

Из бумаг его и тетрадей хорошо видно, как боролся он с этим описанием разграбленного имения, никак ему не дававшимся. Тетради его, мне присланные, состоят, как уже сказано, в большой степени из выписок и цитат; в частности и с трогательной, в общем, старательностью переписывал он (своим иногда очень мелким, но всегда с глубокими «д» и «у» почерком) похожие, или хоть отчасти похожие, эпизоды в бесчисленных воспоминаниях о гражданской войне, прочитанных им (проштудированных, как выражался он) в разные годы, с отчаянием и надеждой. Так, Сергей Мамонтов в замечательной своей книжке описывает два таких посещения — двух, соответственно, разграбленных и разоренных имений. Первое начинается с крестьянского, «довольно опрятного» дома в селе Должик, к северу от Харькова, где, как пишет Мамонтов, «взор» его «упал на французскую книгу в старинном кожаном переплете. Это значило, что где-то поблизости было именье. Хозяйка следила за мной, когда я взял книгу. На мой вопрос, есть ли тут именье, она, хоть поняла, но отговорилась незнанием». Разумеется, именье было рядом. И, разумеется, было оно «основательно разграблено, с той бессмысленной злобой, которая овладевает грабителями. Все, что не могли унести, разбито, разломано. Раз я не могу воспользоваться, пусть никому не достанется. Первое, что мне бросилось в глаза», пишет Мамонтов и переписывает Двигубский, «был рояль, разрубленный топором. Паркет с узорами из черного дерева был взломан и тут же брошен — искали клада. Двери, слишком большие для крестьянской хаты, разрублены, окна частью унесены, частью изломаны. Мелкая мебель исчезла. Крупная мебель — шкафы и буфеты — порублены. Картины изрезаны. У портретов, а среди них были ценные, всегда проткнуты глаза и вспорот живот. Фарфор разбит. Это был не только грабеж, но зверское уничтожение. Дом был громадный, скорее дворец, старинный. Есть законы грабежа. Я видел с полсотни имений, и все разграблены по той же системе. Наверху, очевидно в спальне, всегда валялись письма и фотографии. Комод унесли, а письма вывалили. Я взял одно из писем и, читая, по фотографиям старался восстановить прошлое. В этом письме какая-то девушка описывала подруге или сестре праздник. Рожденье или именины. Я читал, „что между дубами была натянута проволока и на ней висели разноцветные фонари“. Верно, вон эти дубы. „За прудом пускали фейерверк.“ Вон и пруд. „Я танцевала с Андреем и Василием.“ Кто из этих блестящих молодых офицеров на фотографиях был Андреем, а кто Василием? Вот, вероятно, сам князь, а это княгиня». Затем описываются старинные гобелены, не тронутые грабителями. «Материя-то трухлявая, ничего путного не сошьешь». «Где-то наверху была библиотека. Груды книг были сброшены и лежали на полу. По ним ходили. Книги в старинных кожаных переплетах никого не интересовали. Шкафы же красного дерева изрубили на дрова и увезли». «С тяжелым чувством я пошел домой, то есть в хату крестьянина, который, конечно, участвовал в разгроме. … Хозяйка внимательно следила за выражением моего лица и очень хорошо нас накормила. Мои товарищи даже удивились. Я объяснил, что это, чтобы откупиться за грабеж. Никакой любви к русскому народу я не чувствовал. Так была бессмысленно уничтожена высокая культура и цивилизация. А из гобеленов, вероятно, нарезали портянки». А вот и второе имение, оказавшееся имением родственников автора. «Я пошел по парку», пишет Мамонтов. «Он не успел еще зарасти. Пруды, еще видны дорожки. Вот и дом, в сравнительно хорошем состоянии. Конечно разграблен, но остались двери и окна и даже кое-где стекла. Я вошел на второй этаж, там всегда бывали груды писем и фотографий. Наклонился, чтобы взять одну из них, и ахнул, потому что на меня смотрело лицо тетки. Встречал ее часто у тети Маши Якунчиковой. Так это было далеко и неожиданно, что не сразу вспомнил ее имя. Стал рыться в фотографиях и нашел еще знакомые лица. Рачинские, Рачинские?.. Ведь у нас были родственники Рачинские. В это время пулеметчик Костя Унгерн протянул мне письмо. „Смотрите, письмо Мамонтовой“. Я был взволнован». (Они, конечно же, обращались друг к другу на вы, эти белые офицеры! восклицает, в скобках, переписывающий Двигубский. Какое все-таки счастье. Какой вздох свободы после советского тыканья…). Взволнованный повествователь разыскал в деревне управляющего, который сначала долго не верил, что тот, действительно, Мамонтов, заставил его «перечислить свою родословную», наконец — поверил, поверив, повел обратно в усадьбу и показал тайник, две комнаты в конце коридора, куда он, управляющий, потихоньку снес спасенные им ценные вещи. «Я себя чувствовал, как в прошлом столетии», пишет мемуарист, «среди этих чудом сохранившихся предметов. „Вы там в Москве расскажите, что я спас, что мог.“ — „До Москвы надо еще дойти и остаться в живых.“ — „Ну, Бог вам поможет. Что вы мне посоветуете делать с этими вещами?“». Ответ Мамонтова замечателен. Вам не удастся сохранить эти вещи, говорит он. Белые, как и красные, грабят и реквизируют. «Подождите два-три дня, пока пройдут войска. Уложите все в ящики, отвезите в большой город, продайте и на вырученные деньги купите доллары или английские фунты». Мир все-таки не очень изменился с тех пор, заметим мы от себя. Но замечательна и реакция управляющего. «Он был возмущен моим советом. Он управлял этим имением тридцать лет, а до него его отец, а до отца его дед. Он не мог поверить, что имения кончились и больше не возродятся. Он очень расстроился и холодно с мной простился». «Думаю, что управляющий едва ли последовал моему совету», заканчивает свой рассказ Мамонтов. «Со своей точки зрения он был прав. Есть вещи, которые нельзя продать, не надломив сердца, может быть даже лучше, чтобы они погибли. Так много потеряно, немного больше или меньше — все равно».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)