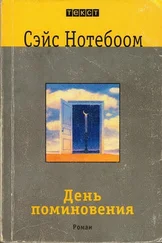

«Не могу больше выносить свет дня». Я знал, что если обернусь, то увижу: очертания нашего семизвездья Плеяды исказились, расплывшиеся в разные стороны лишь потому, что я удалился от остальных. Но мне необходимо было постоять там, в одиночестве, подумать. Это были слова, сказанные ею в конце предпоследнего дня моей учительской карьеры, а может, в начале последнего дня, такое тоже можно предположить. Не было мостков сна между теми двумя днями, наверное, поэтому он и показался мне самым длинным днем в жизни. Давай условимся, что в тот день я был счастлив? В моем случае это всегда сопровождается утратой, а значит — меланхолией, но основной тональностью было — счастье. Она ни в какую не хотела говорить, что любит меня («об этом у мамы своей спрашивай»), но проявляла беспредельную ловкость, подгадывая время, придумывая условные знаки и места для наших свиданий. Во всяком случае, в те дни мне удалось вытерпеть даже свой собственный вид, что, очевидно, как-то проявлялось и внешне. («Для такого уродины ты прямо красавец».) Как бы там ни было, а в жизни моей все просто обязано рифмоваться, что ж поделать, и поэтому свой самый последний урок я посвятил платоновскому «Федону». Хоть я и пишу теперь дебильные путеводители, но учителем я был — Божьей милостью. Словно кротких сладостных овечек, я мог провести учеников вдоль тернистых изгородей синтаксиса и грамматики, мог заставить полыхающую солнечную колесницу рухнуть прямо здесь, перед ними, чтобы весь класс озарился пламенем пожара, мог сделать так — и сделал это в тот день, — чтобы на их глазах умер Сократ, с таким достоинством, какого им не забыть никогда, всю свою долгую или короткую жизнь. Вначале еще кое-где — бараньи смешки по поводу моей клички (э, нет, дамы и господа, сегодня я этого удовольствия вам не доставлю ни в коем случае), а потом — тишина. Ибо неправдой было все, что я говорил, — я по-настоящему умер там перед ними. «Еще и час спустя после того, как коллега Мюссерт исполнил свой сократовский номер, они были сами не свои», — отметил А.Херфст и на сей, один-единственный, раз оказался прав. Класс стал афинским застенком, вокруг меня собрались друзья, на закате солнца мне предстояло выпить чашу цикуты. Я мог бы избежать смерти, мог бы скрыться из Афин, однако не сделал этого. Теперь мне позволили еще день побеседовать с моими друзьями, что были моими учениками, мне предстояло научить их, как умирают, и я не был бы одинок в своей смерти, умирая среди них, ушел бы из мира, принадлежа ему. Я — мой другой я — знал, что должен был провести класс сквозь разреженный воздух головокружительных абстракций в высшую химию, науку разделения, где тот, умирающий, хотел отделить душу от тела. Одно обоснование бессмертия души он складывал стопкой на другое, но под всеми этими, такими остроумными и тонкими, доказательствами зияло логово смерти — отсутствие души. То уродливое тело, которое сидело там, меж ними, и болтало, порою гладя кого-нибудь по волосам, которое расхаживало среди тюремных стен, и мыслило, и издавало звуки, вот теперь, скоро, должно было умереть, ему предстояло быть сожженным и похороненным, а другие смотрели на него и вслушивались в звуки, им издаваемые, которыми оно утешало их, утешало себя самое. Конечно же, они хотели верить, что в той нескладной, мешковатой оболочке незримо пребывала царственная, бессмертная субстанция, которая не была субстанцией, но чем-то, что — когда в конце концов то странное, семидесятилетнее тело запрокинется навзничь, нелепо вытянувшись, — улизнет от него и, наконец-то освободившись от всего, что препятствует чистому размышлению, избавившись от его страстей, отправится в путь, покидая мир и в то же время оставаясь в мире, вечно возвращаясь, сочетая невозможное. То, что сам я в это не верил, не имело значения, я играл кого-то, кто верил. Тем днем главное было не в том, что думал я, — речь шла о человеке, который утешает своих друзей в то время, когда именно ему-то и должно быть тем самым, кого утешают; и еще речь шла о том, что можно провести последние часы своей жизни в размышлении, занимаясь не аргументами как таковыми, но перебрасываясь, словно мячиками, идеями, играя предположениями, догадками, доводами и антитезами, натягивая их сквозь пространство, будто тетиву, от одного к другому, резвясь в ужасающей способности человеческого духа размышлять о себе самом, выворачивая суждения наизнанку, обращая их в свою собственную противоположность, сплетать паутину вопросов, чтобы развесить ее потом в пустоте, в том Ничто, где всякая уверенность сможет отрицать самое себя. И опять, как и тогда, с Фаэтоном, я показал им землю сверху, и мои ученики, которые уже сотни раз по телевизору видели Землю парящим бело-голубым мячом, которые давным-давно уже знали, что тот блестящий шарик не есть средоточие Вселенной, стали теперь учениками того, другого Сократа, вместе с ним они выпорхнули из застенка в Афинах и увидели свой — несравнимо более таинственный в те времена — мир «в виде мяча, сработанного из двенадцати кусков кожи», как говорил о нем настоящий Сократ, сияющий мир, переливающийся многоцветьем драгоценных камней, жалким и тусклым слепком с которого был тот мир, где им изо дня в день приходилось жить и откуда спустя всего несколько часов их старый друг должен будет исчезнуть. И я рассказывал им, что в этом мире, который виден с высоты, — единственно истинном и в то же время нереальном — неисчислимое множество подземных потоков струится сквозь недра Геи, вливаясь в великие воды Тартара, воды без дна и предела, безмерные массы, и я суетился, скакал из стороны в сторону перед классом и куцыми своими ручонками перегонял через комнату гигантские лавины воды, как некогда тот, другой, давший мне свои слова, заставлял их обрушиваться в каземат афинской тюрьмы, откуда ему никогда уже больше не выйти. Я стал огромным насосом, качая воду, разливая ее по земле. И я рассказывал им, он рассказывал им о четырех стремнинах нижнего мира, о величайшей из них, Океане, омывающем Землю, об Ахеронте, в смертной покинутости ищущем свой путь, впадая в озеро, куда опускаются души умерших и где они остаются в ожидании новой жизни, о краях, где скалы и языки пламени возвышаются над трясиной; и все снова об одних и тех же человеческих мечтаньях — вечном воздаянии, вечном возмездии; и те несчастные души я так и бросил стоять в тумане, словно кучку рабочих, ждущих автобуса на остановке мглистым зимним утром.

Читать дальше