Во второй половине ХХ столетия интерес к Антарктиде резко возрос. Человечество начало мыслить глобальными категориями и осознало, что наш земной шар не так уж и велик, а происходящие в атмосфере и в Мировом океане процессы едины и с границами не считаются. Создавалась общемировая метеорологическая служба, и без непрерывного слежения за изменениями погоды во всех уголках планеты было уже не обойтись. Геофизики также нуждались в многолетних данных наблюдений за магнитосферой Земли, и полярные области их особенно интересовали. Антарктическая «кухня погоды» привлекла внимание учёных — начались основательные исследования Антарктиды и Южного океана. И русские учёные и полярники обживали ледяную макушку земного шара одними из первых.

Первая советская антарктическая научная экспедиция под командованием опытного полярника, океанолога и географа М.М.Сомова высадилась 5 января 1956 г. близ 93-го градуса восточной долготы на побережье моря Дейвиса. К наступлению зимы был построен поселок «Мирный», состоявший из нескольких жилых и служебных помещений-балков, освещаемых и отапливаемых электричеством. Кроме основной базы — поселка Мирный, к концу 1956 г. возникли еще две станции: 27 мая 1956 года «Пионерская» (в 375 км к югу от Мирного на высоте 2700 м) и 15 октября 1956 года «Оазис» (в 360 км к востоку от Мирного). Название последней станции не случайно — оазисом в Антарктиде называют скальный выход, нарушающий монотонность ледяного покрова.

Вторая советская антарктическая экспедиция, руководимая полярным исследователем А.Ф.Трешниковым, с начала февраля по середину марта 1957 г. прошла от Мирного 250 км к югу. Тяжёлый и длительный внутриконтинентальный поход проделала партия инженера А.Ф.Николаева. В 1957-58 гг. она прошла из Мирного на юг около 2 тыс. км и у 78 град. 24 мин. южной широты и 87 град. 35 мин. восточной долготы основала в феврале 1958 года станцию «Советская». Третья антарктическая экспедиция Е.И.Толстикова на тягачах дошла от станции «Советская» до 82 градуса 06 минут южной широты, 54 градуса 58 минут восточной долготы и там, в географическом центре Антарктиды, создала временную базу «Полюс Недоступности».

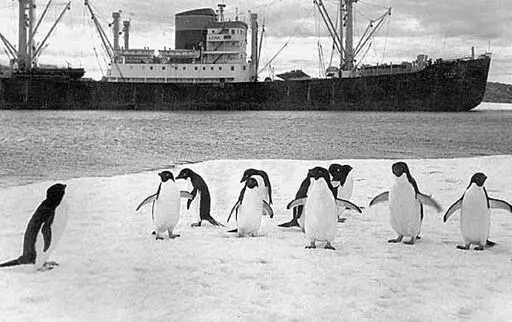

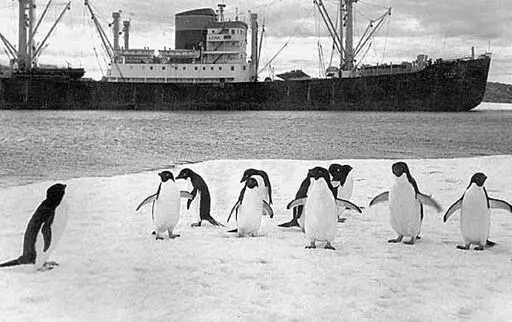

Дизель-электроход «Обь» у берегов Антарктиды

Экспедиции отправлялись ежегодно, и одна партия зимовщиков сменяла другую. На карте Антарктиды появлялись всё новые и новые точки-станции: «Беллинсгаузен», которую прозвали «антарктическим курортом» из-за её относительно мягких климатических условий; «Лазарев» и сменившая её «Новолазаревская»; Аэрометеорологический центр (АМЦ) «Молодёжная», принявший у Мирного титул советской антарктической столицы; внутриконтинентальная станция «Восток», на которую из Мирного ежегодно отправлялся санно-тракторный поезд с горючим, снабжением и продовольствием; угнездившаяся на 300-метровом прибрежном нунатаке «Ленинградская»; сезонные станции «Русская», «Дружная» и другие. На одних станциях зимовало всего с десяток полярников, а на «Молодёжной», например, — до ста человек. Старые неуклюжие балки, ушедшие за несколько лет глубоко в вечный лёд, сменились новыми свайными домами, а ледовые аэродромы позволили наладить воздушный мост с другими континентами.

Если в Первой САЭ участвовало всего три судна, — «Обь», «Лена» и «Кооперация» — то затем в Южный океан уходили целые эскадры из пяти-шести кораблей, включая несколько дизель-электроходов ледового класса, танкер и пассажирские лайнеры «Эстония» и «Башкирия». Количество полярников в экспедиции (с учётом сезонных партий) исчислялось уже сотнями, в Антарктиду везли тракторы и тягачи, вездеходы и вертолёты, самолёты и передвижные электростанции, тысячи тонн горючего, продовольствия и разнообразного снаряжения. Был собран огромный объём информации, имеющей неоценимое значение для понимания всех природных явлений, происходящих на Земле, позволяющей заглянуть в далёкое прошлое нашей планеты и даже попытаться предсказать её будущее.

Время гнавшихся за славой героев-одиночек прошло — теперь на Крайний Юг стали отправлять многочисленные и хорошо оснащённые научные экспедиции. В семидесятые годы — в период пика антарктических исследований — на шестом континенте действовало свыше тридцати постоянных и сезонных станций многих стран: СССР, США, Австралии, Чили и даже Японии. В июне 1961 г. вступил в силу подписанный СССР и США Договор об Антарктиде, по которому шестой континент должен использоваться только в мирных целях, и там запрещены любые ядерные испытания — Антарктида стала самой большой в мире демилитаризованной зоной.

Читать дальше