В следующем романе, «Человек, который спит» [12] Перек Ж. Человек, который спит. М., 2006 / Пер. В. Кислова.

(1967), главный и единственный герой методически осуществляет и детально описывает свой добровольный уход от окружающих людей и вещей в зону «риторических мест безразличия». Хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение прочитывается не только как автобиографическое осмысление личного утопического проекта, но и как манифест целого поколения.

Это своеобразная развернутая антитеза романа «Вещи», где персонажи низведены до роли потребителей-марионеток. Два текста кажутся составными частями одного целого, прекрасной иллюстрацией сочетания двух полярных, но одинаково иллюзорных и тупиковых устремлений человеческой природы: желать все или ничего, быть ничем или всем. В обоих вариантах выбор — сделанный, как представляется героям Перека, сознательно, — не приносит им ни радости, ни свободы. Вряд ли справедливо усматривать в этих книгах только социологическую и автобиографическую направленность; они несут еще и глубоко философское содержание, поскольку трактуют извечную тему антагонизма личности и общества. В «Человеке, который спит», также как и в «Вещах», сюжет обусловлен стилем, тема — литературной формой: словесная вязь отсылает к Флоберу, а плотная ткань письма напоминает вязкую, почти навязчивую пытливость Кафки. Несколько отстраненный, ироничный подход Перека — это не только попытка «обойти себя вдоль и поперек», описать себя и других, всмотреться в окружающий мир; письмо раскрывается как эффективный способ изучения власти языка и прием радикального обновления традиционного жанра романа.

С середины 1960-х годов Перека все больше увлекают эксперименты с формой: в 1966 году писатель публикует сатирический и гротескный рассказ об уклонении призывника от военной службы «Что за маленький велосипед с хромированным рулем в глубине двора?», где проводит настоящую инвентаризацию традиционных риторических приемов. Через год он вступает в группу УЛИПО [13] OULIPO (OUvroir de LIttérature POtentielle) можно перевести дословно как «Цех (или Мастерская) Потенциальной Литературы», а можно попытаться раскрыть французскую аббревиатуру по-русски: Увеличение ЛИтературной ПОтенции. Ж. Перек числится в рядах УЛИПО и поныне, так как согласно уставу группы ее члены не делятся на ныне здравствующих и покойных.

, основанную литератором Рэймоном Кено и математиком Франсуа Ле Лионнэ, которая изучает «новые „структуры” математического характера, осваивает искусственные и механические приемы, способствующие литературной деятельности <���…> и поддерживающие вдохновение» [14] Из выступления Р. Кено на семинаре по квантитативной лингвистике 29 января 1964 г. Цит. по: R. Queneau, Bâtons, chiffres el lettres , Gallimard, 1965, p. 521.

. УЛИПО развивает уже существующие и вырабатывает новые «ограничения», то есть жесткие правила, которые писатель осознанно принимает для построения произведений. Перека и УЛИПО объединяют не только глубокое изучение возможностей литературы, увлекательная игра в язык и игра с языком, но еще и своеобразный подход к литературной деятельности: письмо мыслится не как результат вдохновения, а как интеллектуальный труд и продукт технического мастерства, а сам писатель — как ремесленник языка, манипулятор словами. Перек принимает активное участие в этой работе и использует самые различные «ограничительные» приемы: липограммы [15] Отказ от использования одной или нескольких букв.

, палиндромы [16] Текст, который может читаться справа налево и слева направо. Палиндром Ж. Перека « 9691 edna d’nilu о, mû, acéré, pseg roeg », датируемый 1969 годом, может по праву считаться рекордным, так как в нем более пяти тысяч букв (см.: La littérature potentielle , Gallimard, 1973).

, моновокализмы [17] Использование лишь какой-либо одной гласной.

, анаграмматические комбинации, как, например, посвящения из букв, составляющих имя и фамилию адресата [18] G. Perec, Epithalames , Bibliothèque Oulipienne, n°19, 1980; Beaux présents belles absentes . Seuil, 1994.

, или гетерограммы [19] G. Perec, Ulcérations, Bibliothèque Oulipienne, n°1, 1974; Alphabets , Galilée, 1976; La Clôture et autres poèmes , Hachette / P. O. L., 1980; Métaux, R. L. D., 1985.

и т. п. Впоследствии Перек даже назовет себя «продуктом УЛИПО на 97 %».

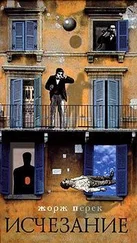

И все же самым ярким примером радикальной формализации литературного письма становится знаменитый роман Перека «Исчезание» [20] Перек Ж. Исчезание. СПб., 2005 / Пер. В. Кислова.

(1969), в котором автор ни разу не использует самую употребительную гласную французского языка — «е». Прием не является новаторским: так же, как анаграмма или палиндром, липограмма известна в литературе испокон веков [21] Так, Пиндар пишет оду без буквы Σ, а его учитель, Лассос Гермионский (VI в. до н. э.), — две оды без Σ; Нестор из Ларанды (III в.) сочиняет «Илиаду», поэму из 24-х песен (по количеству букв в греческом алфавите): в первой песне отсутствует α, во второй — β, в третьей — γ, и т. д.; Трифиодор (V в.) использует тот же прием в своей «Одиссее», а Фабиус Планциадес Фульгентиус (VI в.) — в трактате из 23-х глав «Времена мира и времена людей». Пьер де Рига (XI в.) осуществляет перевод Библии, в котором каждая книга Втхого Завета предваряется кратким липограмматическим резюме…

. Перек, продолжая античную и средневековую традицию, усложняет задачу, поскольку делает липограмматическим не отдельное стихотворение или отрывок, а большое повествовательное произведение. Дискриминирующее правило, возведенное в основополагающий принцип, само порождает текст; жесткое ограничение стимулирует воображение, развивает фантазию и раскрывает потенциал языка: автор обращается к архаизмам, образует неологизмы, употребляет жаргонную лексику, вводит иностранные слова и выражения. В результате вырастает многоярусный текст-монстр, яркий, пестрый текст-мутант; настоящий памятник эклектике и абсурду. Ничто не мешает читать этот липограмматический шедевр как увлекательный детектив с лихо закрученным сюжетом и неожиданной развязкой. Можно воспринимать его как гениальную провокацию, как подрыв языковой нормы, как стилизацию под существующие произведения или пародию на литературные жанры. Можно вычитать в нем даже фарс, превращающийся местами в разнузданное ерничанье и откровенное издевательство над читателем. Зачастую эти очевидные прочтения мешают увидеть более глубокое, истинно трагическое содержание: невзирая на многочисленные указания, метафора исчезновения знака, имени или персонажа скрывает разрыв в речи, провал в памяти, неизьяснимость скорби, необратимость утраты, превращающие любой автобиографический проект в утопию.

Читать дальше