Борис Косцюшко был высоким, худым мужчиной лет пятидесяти с остроугольным скуластым лицом и горящими глазами. Согласно его теории, Расин, Корнель, Мольер и Шекспир были посредственными авторами, которых в ранг гениев незаслуженно возвели режиссеры-подражатели, лишенные всякого воображения. Настоящим театром, — провозглашал он, — были такие произведения, как «Венцеслав» Ротру, «Манлий Капитолийский» Лафосса, «Роксолана и Мустафа» Мезоннёва, «Влюбленный обольститель» Лоншана; настоящих драматургов звали Колен д’Арлевиль, Дюфрени, Пикар, Лотье, Фавар, Детуш; зная не один десяток подобных авторов, он безудержно восторгался нераскрытыми достоинствами «Ифигении» Гимона де ла Туш, «Агамемнона» Непомюсена Лёмерсье, «Ореста» Альфьери, «Дидоны» Лёфрана де Помпиньяна и сурово клеймил топорность, которую при трактовке аналогичных или схожих сюжетов проявляли так называемые «Великие Классики». Образованная публика периода Революции и Империи, Стендаль в первую очередь, не ошибалась, одинаково оценивая вольтеровского Оросмана из «Заиры» и шекспировского Отелло, или «Радамиста» Кребийона и «Сида», а вплоть до середины девятнадцатого века обоих Корнелей публиковали вместе, и творчество Тома ценилось не меньше, чем творчество Пьера. Но обязательное светское образование и бюрократический централизм, практикуемые начиная со Второй империи и Третьей республики, привели к низведению этих диковатых, но плодовитых драматургов и повсеместному навязыванию целого свода идиотских ограничений, помпезно окрещенного классицизмом.

Похоже, энтузиазм Бориса Косцюшко оказался заразительным, поскольку не прошло и месяца, как Давид Марсия объявил журналистам о создании Керкеннахского фестиваля, призванного, — уточнял он, — «сохранять и популяризировать обретенные шедевры сцены». В репертуаре были заявлены четыре пьесы: «Ясон» Александра Арди, «Инес де Кастро» Ламотт-Удара, одноактная комедия в стихах «Болтун» Буасси (все три в постановке Бориса Косцюшко), и прославившая актера Тальма трагедия Ремона де Гиро «Сеньор де Полизи» в постановке швейцарца Анри Агустони. Предусматривались и другие мероприятия, в частности международный симпозиум, чья тема — миф трех единств — являлась уже сама по себе громким манифестом.

Давид Марсия не жалел средств, рассчитывая на то, что успех фестиваля отразится и на репутации туристического комплекса. При поддержке нескольких организаций и учреждений он построил театр на восемьсот мест под открытым небом и утроил количество бунгало, дабы обеспечить проживание актерам и зрителям.

Актеры съезжались толпами — для исполнения одного лишь «Ясона» потребовалось человек двадцать; наплыло огромное количество декораторов, костюмеров, осветителей, критиков и театроведов; зато платежеспособных зрителей оказалось очень мало, и несколько представлений пришлось отменить или прервать из-за ужасных гроз, которые в этих местах часто случаются в середине лета. После закрытия фестиваля Давид Марсия подсчитал, что выручка составила 98 динаров, в то время как весь проект стоил около тридцати тысяч.

Так, успев за три года растратить все свое небольшое состояние, Давид Марсия опять оказался в доме на улице Симон-Крюбелье. Сначала предполагалось, что это временный вариант; он вяло подыскивал себе занятие и квартиру до тех пор, пока мать не отдала ему в управление и для извлечения возможной прибыли половину своего магазина. Работа его не особенно утруждает, а выручки хватает на очередное увлечение — азартные игры, преимущественно рулетку, в которую он почти каждый вечер проигрывает от трехсот пятидесяти до тысячи франков.

Подвалы. Подвал мадам де Бомон.

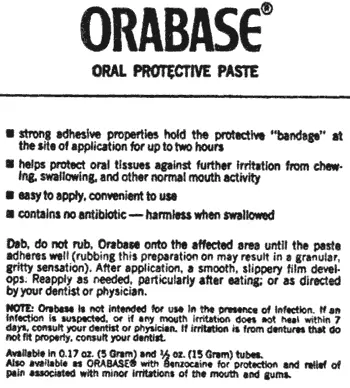

Старые вещи: отслужившая свое настольная лампа на медной подставке с полусферическим, во многих местах сколотым плафоном из светло-зеленого опалина, черепки заварочного чайника, вешалки. Сувениры, привезенные из отпуска или после каникул: засушенная морская звезда, крохотные куколки, изображающие сербскую пару, маленькая ваза, украшенная видом Этрета; коробки из-под обуви, полные почтовых открыток, пачки любовных писем, перевязанные растянувшимися резинками, аптечные рекламные проспекты:

детские книжки с недостающими страницами и оторванными обложками: «Зеленые сказки моей бабушки», «История Франции в ребусах», открытая на рисунке, изображающем что-то вроде скальпеля, салата латук и крысы, чья каламбурная разгадка «год VII их убьет» [6] Игра слов на омофонии: lancette (ланцет) + laitue (латук) + rat (крыса) = l'An VII les tuera (год VII их убьет). Примеч. пер.

согласно пояснению указывает на Директорию, хотя на самом деле ее свергли 18 брюмера VIII года, школьные тетради, еженедельники, фотоальбомы из тисненой кожи, черного фетра и зеленого шелка, где почти на каждой странице следы давно уже отклеившихся уголков отмечают прямоугольные пустоты; фотокарточки, пожелтевшие, загнувшиеся по краям, изломанные; фотография шестнадцатилетней Элизабет, в Лединьяне, с бабушкой, которой тогда было уже около девяноста лет, в маленькой повозке, которую тянет пони с очень длинной шерсткой; маленькая и нечеткая фотография Элизабет, прильнувшей к Франсуа Брейделю во время какого-то застолья, в окружении мужчин в шоферских комбинезонах; фотографии Анны и Беатрис: на одной из них Анне восемь лет, Беатрис — семь; они сидят на лужайке возле маленькой елочки; Беатрис прижимает к груди кудрявую черную собачонку; рядом с серьезным, почти строгим видом сидит Анна в мужской шляпе, принадлежащей их дяде Арману Брейделю, у которого они в тот год проводили каникулы; на другой фотографии того же времени Анна ставит в вазу полевые цветы; Беатрис лежит в гамаке и читает «Приключения короля Бабара», собачки не видно; на третьей, более поздней фотографии они и еще две девочки в маскарадных костюмах находятся в будуаре с красивыми резными дубовыми панелями в квартире мадам Альтамон на празднике, который та устроила по случаю дня рождения своей дочери. Мадам де Бомон и мадам Альтамон друг друга ненавидели; мадам де Бомон называла Сирилла Альтамона «двойным нулем» и говорила, что он напоминает ей собственного мужа и принадлежит к той категории людей, которые полагают, что одних амбиций достаточно для того, чтобы быть умными. Но одногодки Вероника Альтамон и Беатрис очень любили друг друга, и мадам Альтамон пришлось пригласить дочек Брейделя: Анна переодета в Евгению де Монтихо, Беатрис — в пастушку, третья девочка, самая младшая из четверых, Изабелла Грасьоле, загримирована под скво; четвертая — Вероника — в прекрасном облачении маркиза: припудренные волосы и завязанный лентой хвостик, кружевное жабо, зеленый сюртук с баской, лиловые панталоны, шпага на боку и белые кожаные гетры до середины бедра; свадебные фотографии Фернана де Бомона и Веры Орловой, двадцать шестого ноября 1926 года в гостиных отеля «Крийон»: толпа элегантных гостей, родственники, друзья — граф Орфаник, Иван Бунин, Флоран Шмит, Артур Шнабель и т. д., — огромный фигурный торт, молодожены, он держит в своей руке ее руку, а перед ними расстилается роскошный ковер в синих узорах, усыпанный лепестками роз; фотографии с раскопок в Овьедо: на одном из снимков — вероятно, сделанном самим Фернаном де Бомоном, поскольку его на нем нет, — отдыхающий после обеда отряд, десяток худых, загорелых, заросших бородами студентов в шортах до колен и сероватых фуфайках: они расположились под большим полотняным навесом, который предоставляет им тень, но не защищает от жары; четверо играют в бридж, трое спят или дремлют, один читает письмо, другой огрызком карандаша заполняет кроссворд, а еще один старательно пришивает пуговицу к заплатанной гимнастерке; На другом снимке — Фернан де Бомон вместе с Бартлбутом, который приехал к археологу в январе 1935 года. Мужчины позируют стоя бок о бок, улыбаясь и щурясь от яркого солнца; на Бартлбуте брюки-гольф, клетчатый джемпер, фуляр. Бомон, который рядом с ним кажется совсем маленьким, одет в мятый серый фланелевый костюм, черный галстук и двубортный жилет, украшенный серебряной цепочкой от часов. Этот снимок сделал не Смотф, поскольку на заднем плане видно, как вместе с Фосеттом он моет огромный двухцветный «Chenard et Walker».

Читать дальше