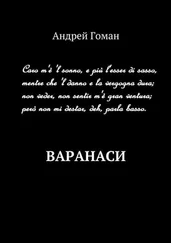

Вместе с другими туристами из «Таджа» я погрузился в лодку, тихо заскользившую по реке, на берегу которой люди погружались в воду, молились, совершали подношения богам. Я сказал, что лодка тихо скользила, но на самом деле мы шли против течения: лодочнику приходилось усиленно грести, чтобы мы хоть как-то двигались вперед. Работа его отлично согревала. Он стащил через голову свитер и остался в красной рубашке с коротким рукавом. Остальные были в теплых куртках с капюшонами или кутались в одеяла — и из этих одеял мы глядели на костлявых — но иногда и очень даже толстых, — дрожащих, полуголых индийцев, мужчин и женщин, молодых и старых, плескавшихся в ледяной реке. Мы решили, что она наверняка должна быть ледяной, раз уж течет с Гималаев. Впрочем, трогать воду, чтобы проверить, никто не стал. Единственное, что мы были готовы иметь на руках, это антибактериальный гель, который у всех был с собой. В лодке было четверо постояльцев «Таджа» — самых отчаянных из всех, так как мы пришли к гхатам без гида. При нас была только теплая одежда, фотоаппараты и уверенность в том, что на берегу нас ждет водитель. Канадская пара, Джин и Поль — обоим было лет за пятьдесят, — были дружелюбны и открыты как большая снежная равнина. Мэри — голландка, ближе к сорока, довольно милая, но излучающая одиночество, обреченное само себя усиливать и продлевать. Выражение «она не в моем вкусе» в ее случае было чуть ли не универсальным: она была ни в чьем вкусе. Кто-то сказал ей, что в Ганге живут дельфины, которых иногда можно увидеть.

— В это как-то трудно поверить, — возразил я. Это было негативное высказывание, но никакого негатива я в него не вкладывал, к тому же последнее слово все равно осталось не за мной, поскольку в разговор вмешалась Джин, заявив, что слышала то же самое от человека, который видел их своими глазами.

В горизонтальном свете утреннего солнца стены и окна прибрежных дворцов щеголяли своей древностью. Но то, что солнце светит не сверху, а вдоль, не означает, что здания действительно древние. Свет древний, а сами здания — нет. Ни одно из них не старше восемнадцатого века. История Варанаси — это бесконечный перечень того, как город то «сравнивали с землей», то «вновь отстраивали». Но отстраивали его не раньше, чем он начинал выглядеть так, словно вот-вот рухнет сам. Каждый атом воздуха тут пропитан историей, которая даже не история, а миф, так что построенный сегодня храм назавтра уже выглядит так, словно стоял тут от начала времен. «Каждое утро — это заря времени, — записал я у себя в блокноте, — а каждый день — все время в целом».

Названия большинства гхатов были написаны линялыми, но яркими буквами: Чусати-гхат, Ранамахал-гхат. На Мунчи-гхате снимали не то фильм, не то видеоклип. Солнечного света им было недостаточно, и они усилили его мощными софитами, так что все вокруг сияло белым. Кхамешвар-гхат с поблекшим желтым храмом, который никто не хотел снимать, выглядел в сравнении с ним темным и скучным. На Чоуки-гхате плакат такого же желтого цвета гласил: «Ганга — это линия жизни индийской культуры». Храм на Кедар-гхате был расписан белыми и розовыми вертикальными полосами; а ведущие к реке ступени напоминали бело-розовую зебру: оп-арт на индийский манер. Край храмовой крыши заполонили боги, раскрашенные как игрушки, — распихивая друг друга, они поглядывая на нас, в то время как мы восхищенно глазели на них. Прачки-дхоби стояли по бедра в реке, молотя по камням одеждой и простынями, пока те, видимо, не приходили в состояние покорной чистоты. Чуть выше по течению был Харишчандра-гхат, еще одно место кремации, но далеко не такое живописное, как на Маникарнике. Горстка людей, несколько роющихся в пепле собак, всего один горящий костер. Его отличительным признаком было квадратное желто-черное строение, похожее на смотровую вышку спасателей, но бывшее, как и все здесь, либо храмом, либо усыпальницей, либо сразу и тем и другим.

— Будь по мне, — задумчиво сказал Поль, — я бы устроил все немного иначе. Сначала прачечная, а ниже по течению — крематорий.

— Согласен, — рассмеялся я.

Но не зря же кто-то из философов задавался риторическим вопросом: «Откуда взялась логика?» Из нелогики, конечно. И нелогичное находилось выше по реке, чем логичное. Туда-то мы и направлялись.

К нашей лодке подгребла другая. Человек в ней продавал те же плошки с фитильками, что так красиво плыли прошлой ночью по реке.

— Хорошая карма! — заверил он нас, но никто в лодке уже не хотел никакой кармы, ни плохой, ни хорошей.

Читать дальше