Наши босые ноги на краю плотины, мы, счастливые пацаны, нависаем над водопадом и глохнем от грохота. 10-скоростные «Пежо» – наши велосипеды – ждут нас, пристегнутые двойными замками к ограде трансформаторной будки. Выше течет Мерт, точно сытый удав, неспешный, тучный, раскинувшийся между боками Запруды и Вороньим островом. Здесь глубоко. И мы представляем себе всех очарованных и безучастных утопленников [16], влачащих свой жребий в этих водах. Дальше – странное бетонное сооружение, что-то вроде пологой горки шириной с кровать и длиной около тридцати метров. Вода здесь быстрая и мелкая – едва лижет нам икры – колышет зеленую бороду длинных водорослей, придающих ставшему прозрачным потоку искристость горного ручья. Мы ловим рыбу в пенных бурунах, оглушающих нас и окатывающих дождем брызг, от которых пахнет тиной и теплой водой. Посудомойка. Ниагара. Замбези. Приключение, да так близко – рукой подать. А вечером мы возвращаемся, еле живые от усталости, с сеткой, полной красноперок и уклеек, такие гордые, будто всю семью прокормим нашим уловом. Край воды, живой и мертвой. Реки да каналы окружают мой город и пронизывают его, а когда-то они затопляли его каждый год в конце зимы, выплескивая на улицу Сольси Питу, где жила моя тетя Полетт, и на улицу Мулен широкие илистые ручьи, по которым жители добирались домой на лодках. С каждым местом в моей памяти связаны свои «мэтры». С горловиной Попей – папаша Фраш, открывший мне Санон. Медам Ги и Поли – единственные женщины-рыбачки в Домбале – с Понсе, папаша Берже – с Большим каналом, папаша Идон – с Малым и тонкостями ловли на конопляное семя, мой дядя Деде – с заводями Мерта. Для рыбной ловли необходимы терпение и смекалка. Прежде чем закинуть удочку, надо уметь вчитаться в воду, почуять ее, измерить ее пульс, прикинуть глубину, разгадать ее козни и ловушки. Я – влюбленный, не знающий недостатка в возлюбленных. С завязанными глазами я мог бы назвать их поименно, лишь чуя их дыхание. Тина и душок дизельного топлива – у канала между Марной и Рейном, сухой тростник, миазмы нечистот, черный ил – у Понсе, неуловимая зеленая свежесть Малого канала, дух влажной земли на высоких глинистых берегах Санона, то сладкая, то горьковато-соленая истома Мерта, возле которого растет солец-трава – мы едим ее сырой, как дикий щавель. Я люблю союз полей, лесов и вод. Реки успокаивают меня и окрыляют. Вода с ее грезами, наверно, лучше всего подходит моей переменчивой натуре – ведь и для меня самого моя суть неуловима, она утекает сквозь пальцы. Я помню, какое это было счастье пожить в городах, окруженных реками: Фюме в Арденнах – мертвый город, когда-то славившийся шиферным карьером, окаймленный Мёзом у подножия лесов, Безансон, надевший обручальное кольцо Ду, Страсбург и быстрый Иль. Быть может, во мне живет древняя память об осадных страхах, заставляя парадоксальным образом ценить эту естественную защиту, эти бурные, богатые рыбой рвы, за которыми город спит спокойно. А еще я думаю – и не раз имел случай в этом убедиться – что эти реки, не подавая виду, приносят мне какими-то внезапными дуновениями от их течений вести из родного, на время покинутого края. В эти странные мгновения смешиваются географии сегодняшнего дня и памяти, и у меня нет больше возраста, и кто-то играет со мной через эти обостренные чувства, заставляя одновременно печалиться о том, что я здесь, и порадоваться, что я могу, за тысячу миль от места моего рождения, собрать эти фрагменты запахов и, как терпеливый археолог черепки, склеить свою давнюю прерванную жизнь.

Чернила оставляют на наших пальцах полицейские метки; на перемене холодная вода из крана на бетонной галерее смывает их синими каплями. Мы пишем, высунув языки от усердия, затянутые в блузы, которые нам с каждым месяцем все теснее, локти ровненько лежат на парте, смоченное слюной перо скользит по бумаге в клетку. Нажим, тоненько. Сосредоточенные жесты средневековых переписчиков. Мел, блуза, аспидная доска, перо «Сержан-Мажор», розовая промокашка, чернила в фаянсовой чернильнице, вставленной в деревянную крышку парты. Мифология коммунальной школы делает нас идеальными моделями для воскресных Дуано [17], а мы вдобавок упоенно нюхаем, а то и едим маслянистый белый клей, пахнущий свежим миндалем. Мсье Франсуа курит сигареты, изящно проводя рукой по своим серебристым волосам. Вызывая нас к доске, он становится в позу монарха. Я боюсь до жути, даже когда знаю ответы. Такого страха я никогда больше в жизни не испытывал. Разве что, может быть, немного позже, в четвертом классе, с мсье Геталем, никогда не улыбавшимся учителем математики: у него лицо совершенного нациста, седые, стриженные почти наголо волосы и невыносимо стальные глаза, как у Лоуренса Оливье в «Марафонце», хотя на самом деле в неучебные часы он, наверно, очень славный человек. Когда мы «плаваем», мсье Франсуа встает и подходит к нам. Он берет двумя пальцами тонкие волосы у виска и тянет вверх, медленно-медленно, по мере того, как мы все больше запутываемся. Больно. Боль нарастает, усиливается. Привстать на цыпочки, чтобы хоть чуть-чуть ее ослабить. Попытаться взлететь. Пол в классе из грубых досок, их моют каждую неделю водой с жавелем. Дерево бледное, истертое, выщербленное башмаками не одного поколения учеников. В доски въелся запах хлорки, но они еще пытаются напомнить о своей природе робким душком древесины – точно далекое, почти замершее эхо дерева, из которого их сделали. Случись мне еще и сегодня увидеть где-нибудь такой пол – в заштатных деревенских кафе, в храмах – ноги сами собой приподнимаются на цыпочки, а пальцы машинально поглаживают виски.

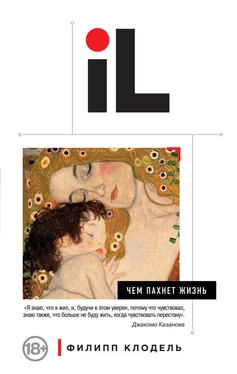

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу