1 ...6 7 8 10 11 12 ...72 «Тут была ее московская квартира. Вот доска мемориальная висит на этот счет. Взглянув на эту мемориальную доску, каждый дурак может узнать, что Яблочкина была великой актрисой», — сообщил мне в свой первый визит в квартиру на Пушкинской улице Асаркан. Но мемориальной доски я не замечал. Просто в глаза не видел. Для меня такие доски были частью бутафории советского официоза и поэтому принципиально игнорировались. «Мало кому известно совершенно другое, — продолжал Асаркан, игнорируя мою слепоту. — Яблочкину однажды решили ограбить. Унесли кучу барахла, но самого ценного — фамильных драгоценностей — не взяли. А дело в том, что когда кто-то из ворюг подцепил с трюмо жемчужное ожерелье, актриса Яблочкина глянула на него, презрительно так бросила взгляд, изогнула бровь и процедила небрежно: к чему вам эти фальшивки? Она, короче, настолько хладнокровно отнеслась к тому, что эти парни роются в ее жемчугах, золоте и брильянтах, что те решили: наверное, все эти кольца и сережки — действительно подделка, театральная бутафория, чего связываться, ну и потом известной актрисе в дело нужно, а нам, мол, зачем? И ушли, не взяв ни единого камушка. Поверили. Поверили ее гениальной игре. Вот это, по сути дела, и есть великий актерский дар: выдавать истинное за фальшивое. Это была великая сталинская школа. А в наше время искусство тратит все силы на то, чтобы выдавать, наоборот, фальшивое за истинное».

В какой-то момент фальшивомонетчик увлекается настолько, что начинает подсовывать в подделанные им облигации настоящие деньги, чтобы создать у себя самого иллюзию подлинности своей деятельности. Я считал, что занимаюсь прямым подражанием Улитину. Совершенно сознательным. Но разговоры и жесты, которые я копировал и включал в свою прозу, не были фальшивыми. В кружении своей московской жизни вокруг Асаркана с комментариями Улитина я углядел целую литературную школу со своей наукой и техникой. И я ее имитировал. Школы, конечно, никакой не было, была сплошная импровизация, но создавалась иллюзия метода: как культа разговоров, переложенных затем в стенограмму и эпистолярное общение, с возвращением снова к застолью. Эту иллюзию я и попытался воспроизвести во время сборищ по четвергам как зеркальном отражении встреч с Асарканом у газетного киоска.

* * *

В конце концов я получил в Иерусалиме папки с архивами, отправленными из Москвы через голландское посольство. Там был и экземпляр «Четвергазмов». Я заглянул в эти страницы: беспощадное иерусалимское солнце как будто подпаливало с краю страницу с московскими словами, обесцвечивая их. Настоящее было слишком ярким, слепило. Это был четвертый слепой экземпляр. Четвертая копия не идентифицировалась. Я уже не мог до конца отождествить себя с тем человеком, который произвел на свет эти стенограммы московских разговоров. Их чтение было бы продолжением нереальности прошлого в слепящем иерусалимском свете. С перемещением из Москвы в Иерусалим я перестал быть эпигоном: я совершил некий собственный шаг, личный поступок, и его осознание сразу поставило меня в разговор совершенно иного канона, другого словаря. Все, что было написано в Москве, показалось мне подражательной вторичной фальшивкой. Я закрыл чемодан.

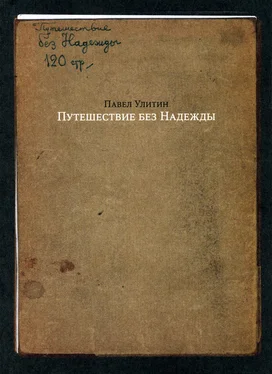

Я заново заглянул в эти страницы совершенно по-другому лишь сейчас, прочтя «Путешествие без Надежды» Улитина. Я уехал до того, как эти тексты, эпистолярные по интонации, были собраны в книгу, где я с удивлением различаю вкрапления своих собственных слов. «Путешествие без Надежды» Улитина — это как бы ответ на три сотни страниц моих подражательных вербальных метаний в предотъездную эпоху. Мастер отвечает своему эпигону-подражателю его же языком. И демонстрирует, таким образом, что слова были общие, но как бы ты ни подражал чужой манере говорения этих слов, что-то уникальное — индивидуальный акцент — не исчезает окончательно. Спасало и то, что чужие слова были настоящие — застенографированные разговоры вокруг.

Подражательность не уничтожает нашей уникальности: мы проявляем себя каждый по своему в самых кардинальных, казалось бы, ситуациях обезличивания, в любой одежде с чужого плеча. Улитинский стиль речи — если его считать классическим каноном в этом кругу общения — предоставлял личную площадку каждому желающему (да и возник он, собственно, у самого Улитина через чтение английской литературы). Стиль оказался больше самого автора. Освободив всех эпигонов от ярлыка подражательства и эпигонства, он каждому подсказал свою уникальную манеру речи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу