Однажды он позволил мне зайти, и я осознал масштаб катастрофы. Нойманн писал Бернштейна, вернее будет сказать – под Бернштейна.

– Ты не находишь, что это гениально? – лихорадочно допытывался он.

– Это… удивительно.

– Посмотри на эту деталь, вот здесь, слева. Почти Бернштейн, правда?

– Да, ты прав, это действительно Бернштейн.

Он зарделся от удовольствия. Как я мог объяснить ему, что то, чем мы оба восхищались в Бернштейне, в нем меня не восхищало? Как найти мужество показать ему, что художественная деталь, делавшая Бернштейна неповторимым и гениальным, становилась бедно-манерной на его полотне? Я спасовал. Наверно, зря. Я, может быть, смог бы затормозить сошествие в ад.

Нойманн спросил меня, может ли он занять комнату Бернштейна. Я не возражал. Он достал старую одежду Бернштейна и стал ее носить, как бы в шутку. Это меня умилило. Потом он стал уходить вечерами в незнакомые мне места. Как он ни скрывался, иногда я слышал шепотки и понимал, что вернулся он не один, но к утру его спутники – или спутницы – неизменно исчезали.

Я уехал на несколько дней навестить тетю Ангелу, сестру и племянницу. Вернувшись раньше, чем предполагал, я вошел в мастерскую, даже не подумав постучать (я привез ему домашнее варенье), и застал Нойманна в чем мать родила, ласкающего мужчину, тоже голого. Их поза не оставляла сомнений…

Я что-то лепетал, кажется даже извинялся, потом ушел и закрылся в своей мастерской. Все стало ясно: Нойманн вообразил себя Бернштейном. Неспособный смириться с утратой друга, он решил воскресить его в себе.

Когда мы остались одни, я заметил, что мое открытие его вовсе не смутило; застигнутый мной, так сказать в „коже” Бернштейна, он утвердился в новой сущности. Он ликовал.

Я был очень суров. Я несколько недель молчал – отчасти из равнодушия, отчасти из уважения – и теперь высказал ему все, что накипело на душе.

– Бернштейн мертв. Подражанием ты его не воскресишь. Ты запутался. Картины пишешь никудышные. И я уверен, что похождения твои тоже никудышные, потому что ты предпочитаешь женщин. Ты низко лжешь самому себе. И мне. Я как будто потерял обоих друзей, Бернштейна на войне, а Нойманна в мирной жизни. Они оба умерли.

Нойманн не протестовал.

Он был в ступоре. Потом, промолчав два часа, просто сказал мне, что я прав.

И ушел в свою мастерскую.

Услышав стук упавшего стула, я сразу все понял. Я выломал дверь. Он пытался повеситься.

Я обнимал его, как вы, сестра Люси, когда-то обнимали меня, и говорил с ним всю ночь.

Я сказал, что он не должен обращать свое горе против себя. Что теперь, после этой попытки, он избыл свое горе и должен заново учиться жить. Я сказал ему, что есть лишь один способ пережить эту войну – забыть ее. Его настигли прошлое, Бернштейн, ужас. Мы должны поставить на этом крест, как поставили его в Шампани на могиле нашего друга, и жить дальше. Забвение. Амнезия. Упиваться новизной. Купаться в современности. Никогда больше не оглядываться назад. Бернштейн… Мы ведь едва его знали. Война – мы ее больше не помним.

На рассвете Нойманн разрыдался, и я понял, что победил. Мы уезжаем – бежим? – вдвоем сегодня же вечером и навсегда, в Париж. Конечно, Париж – это тоже идея Бернштейна, но всего лишь идея; ни его призрак, ни память о нем не последуют за нами туда. Нойманн оправится. Я пришлю вам мой новый адрес, как только он у меня появится.

Ирония судьбы: сегодня утром мы закончили гравировать мемориальную доску с именами студентов и выпускников, погибших на фронте, которая будет висеть в холле Академии художеств. Мы написали: ПОМНИТЬ ВЕЧНО. И уезжаем вечером с совсем другим девизом: забыть навеки.

Ваш

Адольф Г.»

* * *

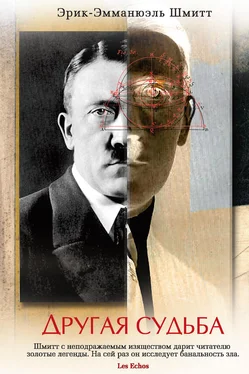

Выписавшись из госпиталя, Гитлер вернулся в казарму, которой руководили теперь рабочие советы. Бавария делала свою революцию по московскому образцу. Во главе Красного Мюнхена стоял Эйснер, социалист, журналист, еврей по происхождению. Через несколько месяцев он был убит молодым аристократом, и страна погрузилась в хаос и анархию. Весной контрреволюционные силы рейхсвера и нерегулярные войска восстановили порядок, покарав главных виновных смертью и приговорив остальных к шестидесяти годам тюрьмы.

Гитлер плыл по воле волн с одной мыслью в голове – сделать все, чтобы остаться в армии. Он был красным, потом белым, революционером, потом контрреволюционером, то есть последовательным оппортунистом. Выживать было нелегко. Два или три раза ему пришлось выступать на публике, поднимать дух войск: он должен был защищать социал-демократические идеи, но, по своему обыкновению, не сумел завладеть вниманием слушателей и был с позором изгнан с трибуны. И вот теперь, после возвращения правых, появилась единственная возможность остаться в армии – стать «агентом пропаганды». Скрепя сердце он записался: у него не было иного выбора, кроме демобилизации, а стало быть, улицы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу