— О, Масловрот за дикалоном пошел, — встрепенулись весело мужики и явно почувствовали себя лучше. Им-то такой выход все же не пришел в голову. — А дешевого нету. Один «Олимп» какой-то стоит за семнадцать рублей, набор в общем.

А Масловрот уже вышагивал назад, на виду пронося подарочный из двух флаконов набор с гордым названием «Олимп».

— Коров душить пошел, чтоб не пахли назьмом…

— А что ему при таких-то деньжищах.

Я не разглядел его лица, очень уж быстро он прошагал, но ясно понял, что случай с кардой — никакая не победа над злом. Ведь вот он — торжествует по-своему. Я решил обязательно все же посмотреть на него вблизи, прямо интересно стало, и вечером снова пошел к Николаю Ивановичу.

Масловрот был у него. Он пришел к директору просить другую лошадь. У его лошади им же стерта спина под седлом.

— Вот журналист, который твою карду обнаружил, — представил меня Николай Иванович, и это было нехорошо, хотя и сказано вроде с некоторой угрозой. Но это ладно, я рассматривал пастуха, и не находил в нем никаких зверских или бесчеловечных черт, за которые сразу начинаешь ненавидеть, человека, опасаться его, чтить, как врага. Длинное, потупленное долу лицо, глаза со слезой, дерганая виноватая улыбка человека, которого, возможно, будут сейчас бить. Вся фигура как бы говорит: «Пропала жизнь», — а когда взглянет украдкой на собеседника — приговаривает: — «И у тебя. И у тебя тоже».

— Может, чего скажете ему, Владимир Иванович? — тем же, подразумевающим воспитательную работу тоном обратился ко мне директор. Я махнул рукой, вышел. В кабинете пахло «Олимпом».

Передо мной стояло это лицо с плачущими и бесстыжими одновременно глазами. Ах, Масловрот, Масловрот, кто сделал тебя таким? Расползается твое лицо и наползает подобно амебе на строгий профиль Николая Ивановича, других знакомых, мне сельчан да и на мой собственный автопортрет, пожалуй. Ведь вот в чем дело: бесстыжее равнодушие потихоньку проникает в нас, почему же иначе прощают ему мужики безотчетное желание за счет реальной боли и гибели даже живого максимально облегчить себе жизнь? Хотя и опостылела она ему, судя по мату, и не видит он в ней ничего. И что могу сказать я ему, в котором этого равнодушия хватит, чтобы существенно подпортить всех вокруг. Девчушке, плясавшей на грибах, можно и нужно, наверное, что-то говорить. Она должна знать, что игрунья Елшанка — это не речка-малышка, как представляется. Это — речка-старушка, немощная уже. Когда-то была она могучим потоком, от ее нынешних берегов на склонах шиханов лежат окатанные ею гальки и валуны. Этой старушке хватит не прямого зла, а одного только масловротовского отношения, чтобы сгинуть с этого света. Могучая праматерь ее, которая была сильнее и равнодушия, и зла, протекла уже в древние беспамятные времена…

Ишь, куда унесло нас от грибов. Вернемся хотя бы к нашей осени.

Вечером я нагнал стадо на выгоне, где коров встречают и разводят по домам хозяйки и хозяева. Усталый пастух ехал молча.

— Эй, а ну ругнись-ка, — послышался призыв из группы поодаль стоявших мужиков. Он охотно взорвался матом, и ему ответил одинокий гогот. А один из стоявших ело сплюнул и непримиримо крикнул почти:

— Чего ржешь? Бабы вон стоят, дети. Эт ведь он их поливает, а не коров. Те ведь языка не ведают…

В общем, станешь грибником, не миновать ввязываться в такие вот истории, и как ни малы будут наши усилия и достижения в них, как ни мала цена одного только понимания того, что происходит в селе, больше всего связующего человека с природой, главное — не ошибаться, как я в истории моего знакомства с Масловротом. Не одни мы, товарищи грибники. А что касается непосредственно грибов, то в том березняке долго еще не будет подберезовиков и черных груздей. Но были бы сами березы. Закончить я хочу стихами о той самой бабочке-павлиноглазке:

Паутинку метели примерила осень,

А в окне

Бьется бабочка, словно бы выпустить просит

В свет и снег.

Слишком слабо и коротко крылья трепещут,

Спит она.

Но не выцвели краски и радугой блещут,

Как весна.

Бьется сонная, радугу с крыльев сбивает,

Всю собьет.

Ей приснилась поляна, каких не бывает,

И полет.

Есть ли в этом стихотворении хотя бы лирический оптимизм? Наверное.

XVIII

В детстве мне часто снился один и тот же сон. Я бегу к Парковому проспекту, мне туда не разрешают бегать, и поэтому я трушу, но меня толкает какой-то зуд, властное что-то тащит меня туда, и я так бегу, что пугаюсь своего дыхания и оглядываюсь. Все серое, как перед рассветом, и все молчит. Вот проспект. Он снится мне, покрытый чешуей булыжника, сжатый с обеих сторон настороженно-напряженными садами за решетчатыми в облупившейся краске оградами.

Читать дальше

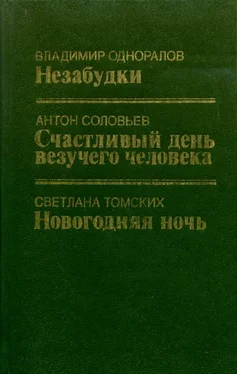

![Борис Шергин - Незабудки [авторский сборник]](/books/430715/boris-shergin-nezabudki-avtorskij-sbornik-thumb.webp)