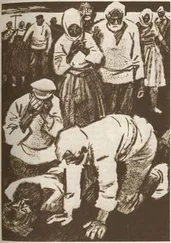

В центре рассказа «Одинокий двор» – конфликт Пимена и его жены, его «бабы», в которой он неожиданно увидал человека. Эти новые для Пимена ощущения возбуждают в нем незнакомое раньше чувство ревности. Бешено разрастаясь, оно приводит Пимена к катастрофе.

Ситуация «прозрения» Пимена есть и в черновиках, но она развита там с большей социальной остротой. История с женой – это лишь толчок, который заставил ворочаться неповоротливые мозги Копылкова. Серафимович раскрывает извилистые, иногда неожиданные ходы, какими чувства собственного достоинства в протеста возникают в сознании крестьянина.

В «Пимене Копылкове» очень отчетливо выражена характерная для многих произведений Серафимовича тема «поисков врага»

Рукопись одного варианта начинается с девятой страницы (нумерация автора) характеристикой священника, земского и управляющего экономией – людей, от которых зависела невеселая судьба Пимена. Пимен не питал к ним зла. Батюшку, как хорошего хозяина, он даже уважал.

«Знал поп, когда, что и где лучше посеять, вовремя снимал траву и хлеб, держал хорошую скотину и большой охотник был до лошадей.

Правда, во спасение души и храма для ради приходилось у попа косить даром или за самую ничтожную плату, но умел поп как-то так это сделать, что не очень это нарушало у мужиков их собственное хозяйство и их работу, и оттого не было так обидно».

Более сложные счеты у мужиков были с земским.

«Несмотря на все, Пимен не держал зла на земского. Думал о нем и чувствовал, как думал и чувствовал засуху, которая стояла над хлебами и травами, которая была от бога, как чувствовал кузнеца краснокрылого, сусликов, которых хотя и можно было выливать водой, выкуривать дымом, но которые все равно опять множились и жили заодно со степью, с хлебами, с бездождием, со всем, что смыкалось вокруг крепким кольцом, нерушимой, от века налаженной жизнью.

Одно только: на кузнеца, на суслика, на засуху ходили с молебствиями, крестными ходами, с водосвятием, и в этом был великий смысл и значение, земского же покрывало всеобщее понятие „начальство“, покрывало и примиряло, молчаливо разумея, что его водосвятием не возьмешь. Начальство не только было грозно, но неизбежно, как сухое, палящее небо над горячей степью, и хотя трудно, но жить с ними было можно, как жили до того поколения дедов и прадедов».

В любопытной жанровой сценке Серафимович воспроизводит разговор Пимена с либеральствующим земским о преимуществах культурного землепользования. Не очень понятно толковал земский, все сердился на темноту мужичью, но Пимену он не казался врагом.

Иначе складывались отношения с управляющим экономией, бритым, как актер, немцем Иваном Федоровичем.

«Тревожны были черные осенние ночи. То в одном, тс в другом краю степи багровели ночные темные облака, и до утра стояло зарево – горели экономические скирды и стога. Но Иван Федорович не волновался, не обращался к властям, только вооружал всех приказчиков револьверами, и день и ночь экономию объезжали конные».

А затем Иван Федорович делал видимость уступки, ставил ведра водки, крестьяне успокаивались, и кончалась вражда. «Нет, не было у Пимена врагов и некого было ненавидеть».

Будничная жизнь Пимена не нарушалась никакими событиями. Весь день он был занят по хозяйству – Копылковы были среднего достатка.

«Пимен не испытывал непроходящей нищеты, семья не голодала, но хозяйство всегда колебалось на той черте, за которой малейшая случайность, непредвиденное обстоятельство – уже разорение. Издох бык, заболела лошадь, проходила корова холостая или жена захворала, и уже цепко охватывает глубокими когтями голод и нищета.

Косил ли траву, вез ли хлеб на станцию, работал ли дома, спал ли, шел ли в церковь, все равно всюду таскал с собой ожидание: вот-вот оборвется, вот прахом пойдет все насквозь политое потом хозяйство…

…Пришла беда и во двор Пимена, но пришла совсем не с той стороны, откуда он всегда ждал.

В высокоторжественный день земский отдал приказание праздновать, по возможности украсить флагами дворы и отнюдь не производить никаких работ.

Мужички беспробудно пили три дня, не то веселясь, не то удивляясь неожиданному поводу к выпивке…

Пимена эти дни не было в деревне, гонял годовалую телку продавать на ярмарку. Когда вернулся, угар пьяный уже отнесло от деревни…»

Далее в черновом тексте известная нам (в несколько измененной редакции) сцена встречи Пимена с причитающей женой, метания Пимена по деревне, его попытки ответить на вопрос: «Кто виноват?» Другими глазами смотрит он на жену, по-новому видит окружающий мир.

Читать дальше