В повести «Сны» показан мир «по ту» и «по эту» сторону зеркала, и оттого все в нем двоится. «Посюсторонними» оказываются: экзамен на юридическом факультете у Д. Д. Гримма (факт из жизни Кондратьева); имена А. К. Толстого и П. Луиса (о первом из них Кондратьев написал историко-литературное исследование, стихи второго перевел и опубликовал); канцелярия, в которой Кондратьев действительно служил в Петербурге. Но все эти реалии проходят сквозь призму мистически настроенного сознания Кондратьева. Он акцентирует внимание читателя на отражении бывшего — во сне: Кондратьев вспоминает собственно не сам экзамен, а сон о нем; не тот факт, что он изучал творчество Толстого, а только фрагмент одного его стихотворения, связанный со сновидением; и канцелярия приснилась ему прежде, чем он поступил туда на службу.

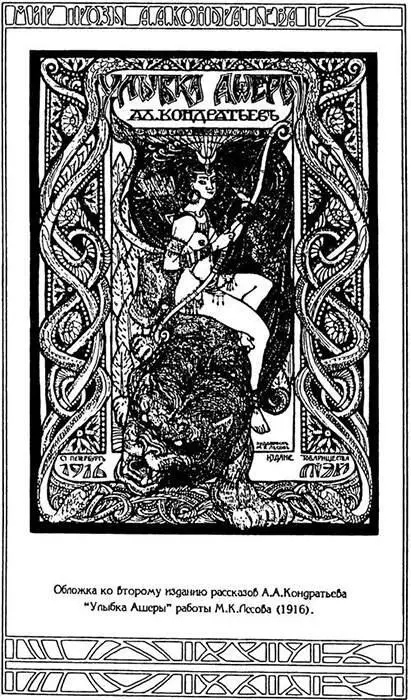

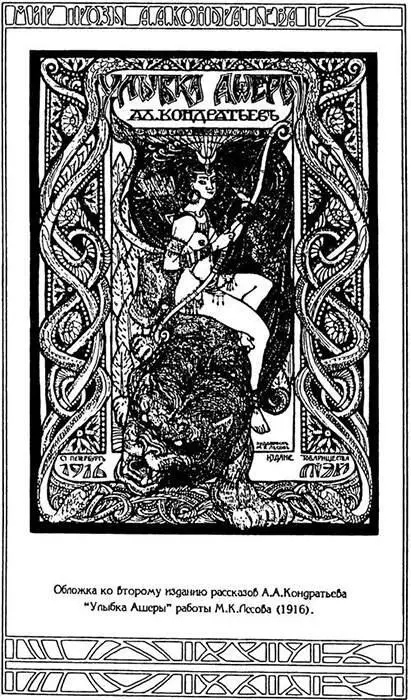

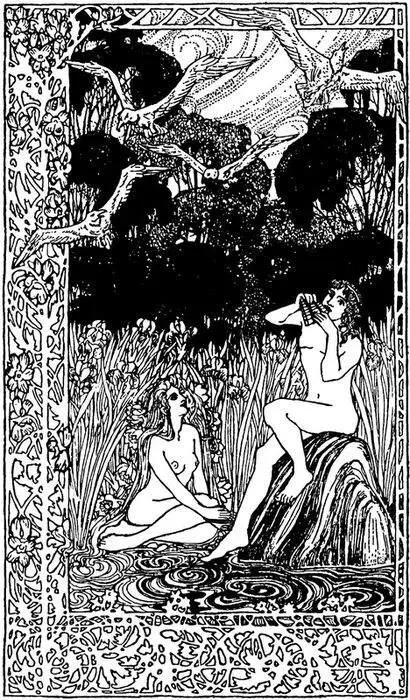

Обложка ко Второму изданию рассказов А. А. Кондратьева «Улыбка Ашеры» работы М. К. Лесова (1916).

Из-за постоянного двоения действительности становится невозможным отличить: где сон, а где явь? Которая из двух ипостасей раздвоившейся авторской личности — призрак? Та, которая сообщается с демонической природой мира, где время течет иначе, чем в современности, — или та, что имеет реальную биографию и живет в историческом времени?

В Петербурге Кондратьев стремился целиком уйти в древний мир. На Волыни его реальная, биографическая погруженность в контекст того мира, который он описывает, оставалась фактом его внутренней духовной биографии: в тексте она не была предъявлена. В «Снах» измерения реального и художественного вступают во взаимодействие. Взаимовывернутые по отношению друг к другу, взаимоотражаемые миры по воле автора закручиваются в единую спираль, защитные покровы сминаются, и художественный (сонный) вымысел пронизывает и размывает очертания подлинных событий биографии Кондратьева. В сюжете повести это приводит к тому, что сон и явь наконец пересекаются, соединяются — в то мгновение, когда автор обнаруживает в семидесяти верстах от своего волынского имения, в беседке заброшенного графского поместья следы от надписи Гоша, который переносился туда с помощью оккультных сил. Рядом со стертой надписью Гоша стояла другая — оставленная той, встречи с которой всеми средствами искал Гош, той, образ которой прошел через все творчество Кондратьева: божественной вечно девственной Артемидой.

Но надпись, свидетельствовавшая, что столь вожделенная встреча — пересечение сна и яви, мифа и реальности — все-таки состоялась, гласила: «Nolo». То есть: «Не хочу».

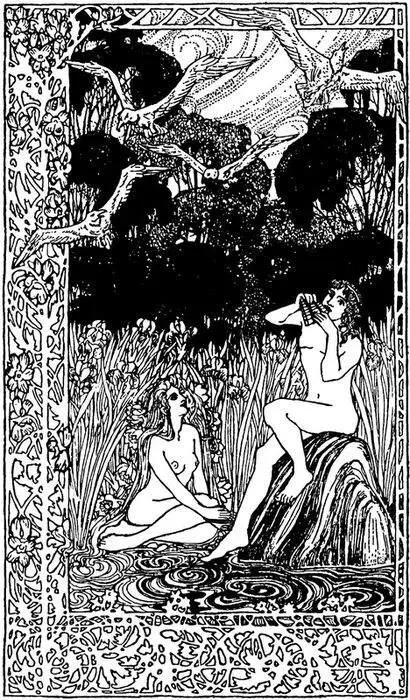

И революция, разгром усадьбы, все черты реальной биографии автора, воплотившиеся было в художественной ткани повести, окончательно растворяются, превращаясь в неотличимые от нави сновидения. И «Сны» эти пишутся до самой смерти. Анненский предчувствовал такое засыпание, ведущее к смешению миров, умиранию, еще когда писал о «Сатирессе»: «есть в стиле автора что-то баюкающее». От этого «баюкающего» в начале до «Снов» в конце жизни — Весь путь А. А. Кондратьева, итог творчества которого можно подвести словами Ремизова: «В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидение; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и до веку» [14] Ремизов А. Огонь Вещей. Сны и предсонья. М., 1989, С. 144.

.

Oлeг Седов

САТИРЕССА

Мифологический роман

Посвящение

Вам, когда-то земные, а теперь эфирные божества, посвящаю повесть мою о юном Антеме и белорунной дочери Пана. Да и кому, как не вам, ее посвятить?

В полном тайн сумраке ночи звучали во мне ваши тихие речи… Ты, легконогая рыжеволосая Астеропа, первой явилась ко мне и больше всех рассказала. Мерцало в ночной темноте твое бледное лицо с большими глазами. При свете луны серебрилась на фоне окна твоя стройная воздушная тень…

Читать дальше

![Александр Кондратьев Сны [Романы, повесть, рассказы] обложка книги](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-cover.webp)

![Александр Кабаков - Группа крови [повесть, рассказы и заметки]](/books/25412/aleksandr-kabakov-gruppa-krovi-povest-rasskazy-thumb.webp)

![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)

![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)

![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)