По окончании университета Пришвин попал в Париж, и там на него обрушилась, как величайшее испытание, не мечтательная, а реальная любовь к русской девушке-студентке Варваре Петровне Измалковой. Эта первая любовь перевернула всю его душу, отношение к жизни и понимание своего места в ней. Любовь продолжалась только две недели: поцелуи в весеннем Люксембургском саду и неясные планы на будущее. Девушка с женской проницательностью поняла, что она «лишь повод для его полета», ей хотелось обычного, устойчивого, земного, а ему надо было еще далеко и долго лететь по всем стихиям мира, чтоб понять себя и этот мир. Они расстались.

«Женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем, и от прикосновения пальца ее к струне родился звук. Так и со мной было: она тронула – и я запел». Женщина, не ведая того, подарила нам поэта, а сама растворилась в безвестности. Пришвин был оглушен и подавлен разрывом. Он долго находился на грани душевной болезни, хотя это было его тайной, тщательно скрываемой от всех. Он вернулся на родину. Теперь он припал к земле – к последнему прибежищу, и там у природы вновь, как ребенок, стал учиться жить. Все это происходило в первые годы нового, XX века.

Пришвин становится сельским агрономом. Так или иначе, он пробует жить, как живут все люди. Он наблюдает теперь, как серьезно, самоотверженно живут и любят в природе птицы, звери, все живое. Как пуста бывает подчас человеческая «свободная» любовь. И в то же время, как много надо человеку создать своего и вложить в чувство любви, чтобы поднять его до себя.

Пришвин, начинающий ученый, работает под руководством Д. Н. Прянишникова, будущего известного академика, в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. Выходят его книжки по сельскому хозяйству, он пишет их для заработка, – у него уже семья, которую надо содержать. В те годы, работая под Москвой в Клину, Пришвин встречается с Ефросиньей Павловной Смогалевой. «У этой совсем простой и неграмотной очень хорошей женщины был свой ребенок Яша, и мы стали жить с ней попросту…» Рождаются свои сыновья; только мать не признает его семьи, и это новое тяжелое для него испытание.

И в работе нет ему утешения: Пришвин чувствует, что агрономия не его призвание. Его тянет в Петербург, к центру культуры, где бьется мысль, где философы и художники спорят о ее направлениях и сами эти направления создают. Городом света и своей писательской родиной назовет его Пришвин впоследствии: «Я полюбил Петербург за свободу, за право творческой мечты».

«Тут на Киновийском проспекте, среди свинарников и капустников, в деревянной лачуге, я начал этот путь свой бродяги-писателя. Есть у нас в стране <���…> милые города, в числе их, как всякому русскому, родная Москва. Но прекрасным городом в нашей стране остается мне один Ленинград: я не по крови люблю его, а за то, что в нем только я почувствовал в себе человека».

Живет он на бедных окраинах столицы, находит случайный заработок в газетах, где пишет «по три копейки за строку». «В молодости, чтобы сделаться настоящим писателем, а не поденщиком литературы, я терпел большую нужду».

В конце жизни Пришвин так просто, без всякой претензии на значительность вспоминает об этих годах: «Проводив бескорыстную юность, занялся сам собою, чтобы жить и быть полезным людям».

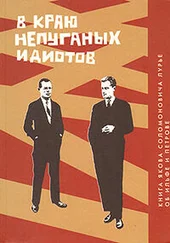

Никому не известный, затерявшийся в большом городе, он случайно попадает в круг этнографов-фольклористов и по их поручению в 1906 году отправляется на малоисследованный в те годы Север для сбора народных сказок. Кроме сказок, он привозит оттуда свои путевые заметки, ставшие его первой книгой «В краю непуганых птиц».

С этих первых написанных им строк определяется направление его мысли. Еще в годы студенчества он почувствовал необходимость «достигать недостижимого и не забывать о земле», и потому одновременно с занятиями химией Пришвин всерьез заинтересовался философией и музыкой.

Следует вспомнить, что стремление связать в единство не только личную жизнь и внешнюю деятельность, но, главное, связать все пути, все методы познания было характерным явлением для научных исканий тех лет и у философов, и у естествоиспытателей, склонных к философскому мышлению. Существенно, что Пришвин в полной мере отражал эту всеобщую потребность. Человек жадно метался от микроскопа к телескопу, разбрасываясь мыслью по открывшимся ему просторам Вселенной. Но все это многообразие мира от него ускользало, расплывалось в специальные отрасли знания, – необходимо было связать картину мира в некое органическое единство, такое, каким он, видимо, и существует сам для себя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу