Пришвин совершил поездку с переселенцами летом 1909 года. В очерках отражена драма разочарования, гибели, отчаяния, неприспособленности людей к новым местам, брошенность их на произвол судьбы. Государство недостаточно заботилось о больницах, школах, благоустройстве. Между тем к концу 1915 года в азиатской части России было вновь образовано 71 725 единоличных хозяйств. Общим итогом Столыпинской реформы оказалось разорение по стране значительного числа крестьян, понижение культуры земледелия, рост эксплуатации. По оценке В. И. Ленина, «все противоречия обострились, возросла эксплоатация <���…>, совершенно ничтожен прогресс хозяйства» (В. И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 19, с. 307).

В третьей части книги собраны очерки, может быть, о самой сложной для читателя области русской народной жизни той эпохи – духовно-религиозной. Будучи по опыту писательской жизни знатоком живых современных проявлений раскола, сектантства, жизни провинциального русского духовенства, Пришвин стремится выявить связь между общественно-политической обстановкой и духовно-религиозными формами жизни тех лет. Он остается верным методу непринужденного внимания и «удивления» перед явлениями русской жизни, проникновения в их сущность через живые человеческие отношения. «Русская жизнь вообще так богата устоявшимися противоречивыми формами, что для того, чтобы видеть, необходимо постоянно, как молитву, твердить себе: „я не здешний, я вижу и слышу все это в первый раз, удивляюсь, удивляюсь…“» (М. Пришвин. Заворошка. Московское книгоиздательство, 1913, с. 182).

Внимание Пришвина к нравственно-религиозным вопросам, несомненно, связано с обострением идейно-философской борьбы в среде русской интеллигенции начала века. Он пишет по впечатлениям своей жизни на родине матери (город Белев, Тульской губернии), в Новгороде и Петербурге, где был хорошо знаком с кругом интеллигенции, занятой религиозно-философскими и социальными проблемами русской жизни, – Д. С. Мережковским, Д. В. Философовым, 3. Н. Гиппиус и др. Позиция Пришвина в религиозных вопросах отличалась от реакционно-декадентской глубоким знанием народной жизни, здоровым чувством и инстинктом писателя-реалиста, огромным опытом общения с разнообразными людьми.

Писатель обращается к разным формам русской религиозной и духовной жизни, прослеживает ее проявления в различных слоях русского общества – и не может найти настоящей, цельной и чистой веры. Нет искренней, беззаветной веры у монахов Соловецкого монастыря; есть что-то болезненно-кликушеское в собраниях верующих у «братца»; схоластические, в сущности, бессодержательные споры, которые ведут члены различных сект, не дают ответа на вопросы смысла жизни, роли человеческого «я» в обществе.

Образ «светлого иностранца» возникает у Пришвина из обстановки ученых споров среди участников Религиозно-философского общества, собрания которого проводились в Петербурге в 1901–1915 годах. Идеи Д. С. Мережковского о реабилитации в глазах верующих русской православной церкви за счет приобщения народа к «подлинным» ценностям христианства Пришвин и оценивает в очерках. «Иностранцем» он иронически называет Мережковского, не знающего народа, судящего о нем умозрительно.

Отобразив в своем произведении религиозные искания представителей самых разных слоев русского общества, автор приходит к выводу схоластические религиозно-философские теории, оторванные от жизни, заводят людей в тупик, мешают им найти свое счастье в действитель ности.

Идея страдания, проповедуемая идеологами «чана» (то есть совокупного «погружения» в пучину жизненной грязи и мук), требует особого внимания, по Пришвину – опасна своим скепсисом и отказом от личностного начала. Знакомясь с основами учения сект «Голгофского христианства» и «Нового Израиля», писатель подчеркивает трагический разрыв между идеей повторения пути «Голгофы» каждым человеком ради спасения и реальным строительством новой жизни.

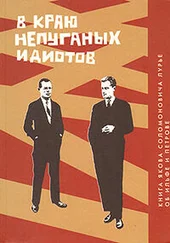

Очерки, вошедшие в сборник «Заворошка», отражают разные стороны действительности, таящей в себе коренные социальные перемены, доносят до нас атмосферу той эпохи.

Тексты печатаются по изданию: М. Пришвин. Заворошка. Отклики жизни. М., 1913.

Заворошка *

Впервые опубликовано: М. Пришвин. Заворошка. Отклики жизни. М., 1913.

Недотыкомка – образ романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес» (1907), символ неуловимого, гадкого и скользкого начала.

Одолеют или задавят их? – Речь идет о событиях революции 1905 г. Стр. 637. Прасолы – скупщики скота, сырья и др., оптовые торговцы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу