"...Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно".

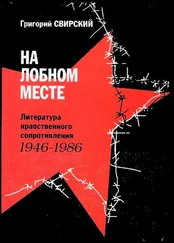

Они были детьми литературы сопротивления, и самиздата, и тамиздата писателей и философов, эти молодые диссиденты, и, можно сказать определенно, переросли своих учителей. И героизмом, и последовательностью, а порой и глубиной и бесстрашием мысли.

Писатели, сформированные, т.е. разобщенные сталинским временем, никогда бы не решились на коллективный жертвенный подвиг "Хроники текущих событий..."

Молодежь -- решалась. Отважная Наталья Горбаневская положила ей начало. Весной 1968 г., "Пражской весной", как окрестили это время надежд. Горбаневская организовала издание "Хроники", деятельность ее во многом определила стиль, структуру и принципы "Хроники", как поистине хроникерским стилем обнародовала сама "Хроника" после отъезда Натальи Горбаневской на Запад.

Россия перестала быть безъязыкой. Надолго ли?..

Героизм молодежи, взращенной и литературой, и философией сопротивления, личным подвигом писателей и ученых, прежде всего подвигом академика Андрея Сахарова, оказал и обратное воздействие -- на отнюдь не молодых профессионалов, которые, в свою очередь, начали безоглядно смело выступать в защиту этой молодежи. Резче, язвительнее стала публицистика Л. К. Чуковской, всенародно отхлеставшая Шолохова. Определеннее, четче проглядывала позиция и Сахарова, и Твердохлебова, и Юрия Орлова, и Григория Померанца, блистательного философа-эссеиста.

Глубже, раскрепощеннее стала проза подцензурная, прежде всего проза таких широко известных писателей, как В. Конецкий, А. Битов; да и сама повзрослевшая молодежь, дитя самиздата, удивляет мир новыми произведениями. Увы, тоже написанными кровью, как записки А. Марченко "От Тарусы до Чуны" , и многих других -- на украинском, литовском, грузинском и прочих языках, не желающих быть вытесненными.

Начались и другие процессы, почти не изученные.

Кроме книг открытого протеста и глубинного и открытого анализа, всегда существовали книги писателей "осторожных". Темы их как бы локальны: разлад в семье, равнодушие к домашним ("Обмен" Ю. Трифонова), черствость крестьянских детей, бросивших мать в час смерти (В. Распутин). Писатели просто показывают: вот как бывает...

То, что в "локально-семейной" литературе недописано, читатель додумывает сам: он, советский читатель, прошел школу серьезную...

Впрочем, Ю. Трифонов и сам шагнул навстречу этому осиротевшему, потерявшему многих любимых авторов читателю; решился прямо и смело сказать о том, что, видно, мучило его всю жизнь (повесть "Дом на набережной"). Трифонова обругали; правда, осторожно обругали, бережно, а позднее вдруг стали славить, награждать заграничными командировками, "подымать" в советские классики. Бесстилевая проза Юрия Трифонова, с полунамеками, полураскаянием героев, выверенная, "сбалансированная" цензурными купюрами, неожиданно оказалась полезным громоотводом: пусть уж лучше советский читатель рвет из рук Трифонова, а не Солженицына или, не дай Бог, Зиновьева!

И Юрий Трифонов, и Валентин Распутин выходили большими тиражами. Читатель нарасхват брал и последнюю книгу Ю. Трифонова "Старик", и повести "Прощание с Матерой", "Живи и помни" В. Распутина. Немолодой, умудренный, поздно начавший сибиряк Распутин был в те годы надеждой литературы. От него ждали многого, и он, несомненно, оправдал бы надежды, если бы... Но об этом позднее.

Валентин Распутин -- явление в литературе нравственного сопротивления настолько необычное и серьезное, что на нем я обязан остановиться особо.

Валентин Распутин привлек к себе внимание в 1972 году, когда юбилейные литавры били на всех углах, когда в недрах ЦК партии был задуман далеко идущий план изгнания из страны писателей-инакомыслов...

Не прошло и года, затолкали в самолет Александра Солженицына, вышвырнули за границу Александра Галича, Владимира Максимова и других. Особо ликовали красносотенцы, когда русского писателя удавалось изгнать "по израильской визе": вот, оказывается, куда его тянет...

Мир заговорил о литературном погроме в СССР.

Как воздух, понадобился "свой" талант, исконно русский, из деревенской глубинки, не чета городским смутьянам и полукровкам, всяким Гроссманам, Войновичам, Бекам, "Солженицерам"...

Валентин Распутин, едва появившись, был подхвачен самыми реакционными, порой открыто сталинистскими органами -- журналом "Наш современник" (духовным братом журнала "Октябрь"), издательством "Молодая гвардия", органом ЦК комсомола: дорого яичко к христову дню...

Читать дальше