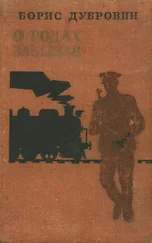

Но руки Мишакова привычно и властно смиряли в котле вулкан. Это они -угловатые, жесткие руки, заставляли буйную стихию вращать огромные колеса и бережно нести пятнадцать вагонов и тысячи человек навстречу Москве и рассвету.

Прожектор пробивал во тьме серебристый тоннель, а мощный локомотив грудью наваливался на спрессованный скоростью воздух.

Зрачки машиниста цепко прощупывали мятущееся пространство, предугадывая то, пока еще незримое, что набегало за подслеповатым окончанием длинного прожекторного луча.

Молчаливо вглядывается машинист в смутное лицо ночи. Как сужены светло-зеленые глаза Мишакова!.. Кажется, и глаз вовсе нет, а из-под черных бровей две зеленоватые полоски перечеркивают летящий навстречу синий сумрак ночи… Когда промозглый ветер бьет в лицо, исчезают и эти полоски. Живут только острые, зрачки. Они прокалывают темноту. Они отточены постоянным напряжением. Потому что, может быть, одному машинисту знакома спокойная и тревожная, вечно таящая грозные неожиданности, беспечно обнаженная дорога.

От топки веяло теплом родного дома. И Виктору Никифоровичу словно послышалось, как скрипнула калитка, жена поднялась по ступеням и, мягко ступая, вошла в дом. Склонилась над детьми, так же, как склоняется он.

Поезд набирает скорость и несет машиниста в воспоминания. Босое, в грязной рубахе с чужого плеча, вот оно — его беспризорное детство. Оно шныряет по базарам Воронежа, спит в подворотнях Харькова, ютится на дырявых чердаках Луганска..,

Не тогда ли впервые увидел он чудо? Чудо на четырех солнцах. Паровоз. Восьмилетний

Витька в прожженном одноухом красноармейском шлеме замер перед пыхтящим великаном. Шлем сползает на глаза. Оборванец шмыгает носом и с наслаждением впитывает горький дым. Как бог, бородатый, от сажи и копоти черный, как дьявол, машинист разрешил ему отогреть закостеневшие руки и вложил в них ломоть ржаного хлеба.

Паровоз вдруг пронзительно свистнул… Тронулся… Вздрогнул Витька… Вспомнилась гражданская… И партизанка в кожанке. Крест-накрест пулеметные ленты… Целый квартал семенил тогда Витька за партизанкой в кожанке…

А тут восьмилетний беспризорник увидел землю, грудь которой, точно кожанку партизанки, крест-накрест перехватили пулеметные ленты железных дорог.

Так впервые узнал Мишаков железную дорогу. В ней соединилось и чудо на четырех солнцах, и дыхание чего-то смелого и беззаветного, как партизаны, и бескорыстного, как тот бородатый машинист, отдавший голодному последний кусок хлеба. Поверилось, что «а железных дорогах люди железные, что на таких прямых путях нельзя кривить душой, нельзя быть слабым, жалким, трусливым.

В детдоме он потянулся к тетради, где линии на белых листках напоминали линии рельс в заснеженном поле» Пионерский галстук он воспринял, как красный флажок железнодорожника. А этот флажок призван предупреждать об опасности и останавливать беду. Виктор бросался в драку, если старшие мальчишки обижали малышей. Когда становилось особенно трудно, воспитательница Матрена Дмитриевна Панько поправляла ему пионерский галстук и тихо-тихо говорила: «Ничего, Виктор. Я тебе верю. Ты не подведешь…»

Он вел ребят в школу, в кино, в мастерские. Но самому ему казалось, что он идет все время по одной тропе, в депо, где ждет его бородатый машинист.

…Курьерский поезд врезается в ночь. Виктор Никифорович Мишаков наращивает скорость до восьмидесяти километров в час. Но быстрее, чем нагие поляны, проносятся воспоминания. И вот уже не мартовские поляны, а носилки с тяжелоранеными, покачиваясь, вплывают в простреленный эшелон, который с фронта ведет Мишаков. В широких дверях теплушки носилки остановились. Вражеский истребитель пулеметной очередью свалил санитара. А раненый боец с простреленной грудью, хрипя, крикнул Мишакову: «Давай, браток!» Боец на локте приподнялся с носилок и, задыхаясь, махнул ему за-, бинтованным обрубком руки: «Давай!..»

Через смотровое окно машинисту открывается пятнадцатиметровая длина котла, обведенного боковой площадкой, Мишаков выглянул в узкое боковое окошко.

Терещенское позади. Через четыре минуты Маково.

Ночь и узкая паровозная будка. В будке двое — Мишаков и его помощник. Лица их потемнели от копоти, усталости и ночи. Один походил на другого. Только на правом крыле вглядывался в ночь Мишаков, а на левом — его помощник. И с левой стороны просто можно пробраться по боковой площадке, вдоль всего котла паровоза до переднего бруса.

Читать дальше

![Jane_Push - Мгновенье... [СИ]](/books/436720/jane-push-mgnovene-si-thumb.webp)