Кровеносные артерии войны — коммуникации, по которым проходило снабжение войск в Крыму, находились в состоянии катастрофическом. Доставка продовольствия «…была сопряжена с неимоверными затруднениями и обходилась необыкновенно дорого, потому что путей сообщения было мало, и они находились в самом плачевном состоянии. В продолжение почти двух лет, 200 тысячная армия была сосредоточена на небольшом пространстве, отделенном от внутренних хлебородных губерний трехсотверстным степным пространством, на котором существовала лишь одна, и то грунтовая, дорога. Все, что можно было сделать для улучшения коммуникационной линии — заключалось в устройстве с огромными усилиями и издержками, шоссе между Симферополем и Севастополем. Все предметы первой необходимости надо было подвозить в армию издалека: сперва за 300 верст, а потом, по мере истощения ближайших к театру войны местностей — за 600 верст и, наконец, за 900 верст. Эти дальние подвозы почти все время должны были производиться во время страшной распутицы, так как борьба в Крыму происходила в самое неблагоприятное время года: две осени, две зимы, две весны и только одно лето. Вследствие этого, медленность доставки была необыкновенная. Обывательские подводы с провиантом проходили 130 верстное расстояние от Перекопа до Симферополя в месяц времени и даже более, т.е. делали около четырех верст средним числом в день. На почтовых, по казенной надобности, приходилось употреблять на тот же переезд 10 дней, т. е. по 13 верст в сутки. Эти факты могут дать понятие о том, по какой невылазной грязи проходила наша единственная коммуникационная линия.

Генерал M. Д. Горчаков в Севастополе. 1855 г.

Ситуация была парадоксальной. Во время Крымской войны армия наша не могла воспользоваться громадными запасами хлеба, находившимися под рукой — в портах Азовского моря, единственно потому, что запасы эти были в зерне, а перемолоть его местными средствами было невозможно. Пришлось подвозить в войска муку из Екатеринославской, Воронежской, Харьковской и Курской губерний, а громадные запасы, которые могли бы вполне обеспечить продовольствие армии, пролежали под рукой даром». {98} 98 Глазенкампф М. Продовольствие войск в мирное и военное время русской и иностранных армий//Военный сборник, №9, 1875 г., СПб., С.273

Свою лепту добавили и те самые разбойничьи рейды неприятельского флота, парализовавшие попытки снабжения войск из портов приморских городов.

Для союзников морской путь снабжения войск в Крыму обходился значительно дешевле и позволял быстрее доставлять припасы на позиции под Севастополем из лондонских арсеналов, чем русским удавалось поставлять вооружение из центральных областей империи. Построенная в марте 1855 г. железная 22-километровая дорога из Балаклавы к Севастополю содействовала в немалой мере преодолению трудностей первого этапа, когда солдатам приходилось на своих спинах тащить все необходимое к траншеям и на батареи, о чем они с ужасом вспоминали спустя многие годы после окончания войны.

Кстати, вопреки общепринятому мнению, английская железная дорога не была первой в Крыму. Первый стук колес по стыкам рельс в Севастополе услышали еще в 1843 г., когда подрядчиком, отставным мичманом Д.К. Волоховым, была проложена дорога с конной тягой. Ее протяженность составляла около 1 км. Использовалась для транспортировки грунта при строительстве Адмиралтейства на Корабельной стороне.

В дополнение ко всем традиционным бедам русских войск, связанным с войной, на путях снабжения воцарилась невиданная коррупция, казнокрадство и воровство, усугублявшие и без того сложные проблемы снабжения все более увеличивавшейся войсковой группировки. Этот разгул «чиновничьего братства» был не менее противника опасен для Крымской армии и приносил ей не меньше, если не больше, страданий, чем артиллерийские обстрелы крепости с моря и суши.

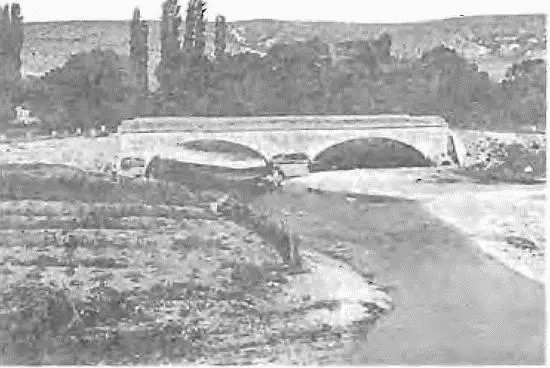

«Трактирный» мост. Фото 1900 г.

Позволю процитировать Керсновского: «Злоупотребления в интендантской части превзошли все наблюдавшиеся до сих пор. “Начиная от Симферополя, — пишет один из севастопольцев, — далеко внутрь России, за Харьков и за Киев, города наши представляли одну больницу, в которой домирало то, что не было перебито на севастопольских укреплениях. Все запасы хлеба, сена, овса, рабочего скота, лошадей, телег — все было направлено к услугам армии. Но армия терпела постоянный недостаток в продовольствии; кавалерия, парки не могли двигаться. Зато командиры эскадронов, батарей и парков потирали руки… А в Николаеве, Херсоне, Кременчуге и других городах в тылу армии день и ночь кипела азартная игра, шел непрерывный кутеж, и груды золотых переходили из рук в руки по зеленому полю. Кипы бумажек, как материал удобоносимый, прятались подальше. Даже солома, предназначенная для подстилки под раненых и больных воинов, послужила источником для утолщения многих карманов…”. Разгул глубокого тыла, где шампанское лилось рекой, был умопомрачителен. В этом отношении, как в очень многих других, Восточная война явилась как бы прототипом войн, веденных Россией впоследствии». {99} 99 Керсновский А.А. История русской армии, в 4-х томах, Т. 2, 1999 г., М., С. 160

Читать дальше