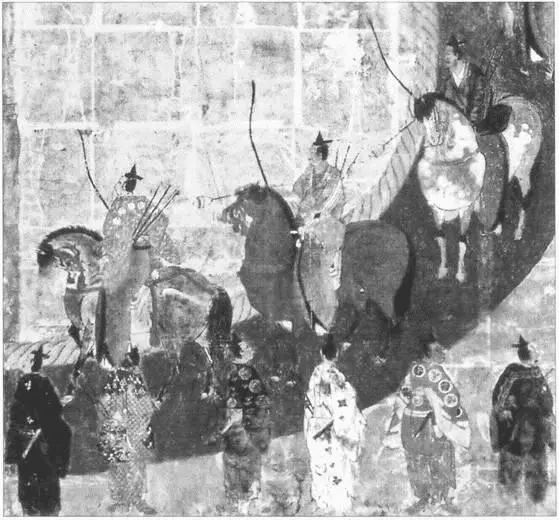

Подобно гокэнин, самураи были конными воинами, имели соответствующую военную экипировку, мало чем отличающуюся от снаряжения непосредственных вассалов сегуна. В качестве защиты от оружия противника японские воины использовали дорогостоящие доспехи (ёрои) из пластин, скрепленных шелковыми шнурами, и шлемы (кабуто), состоящие из вертикальных металлических полос. Пластинчатые доспехи, в противоположность латам западноевропейских рыцарей, давали самураям возможность быть подвижными в бою, в них не было жарко летом и холодно зимой, они были легкими, что позволяло воинам плавать в них. Шлем японского самурая был тяжел, но служил надежной защитой от мечей, стрел, камней и других предметов, которые на головы атакующих бросали защитники крепостей и замков. В число атрибутов конных воинов входила, кроме прочего снаряжения, еще и специальная накидка — хоро, неизвестная нигде, кроме Японии. Хоро предназначалась для защиты спины всадника от стрел неприятеля, изготовлялась из материи и крепилась на шлеме и талии воина. Во время движения конника хоро раздувалась потоками воздуха как парус, гася ударную силу стрелы при попадании в нее. Основным оружием самураям служили особой формы и конструкции (с легким изгибом спинки лезвия) японский меч, часто представлявший собой произведение искусства, длинный кинжал, копье, асимметричный большой лук и стрелы.

В подчинении самураев, так же, как и у гокэнин, находились свои вассалы. Эти две группы служилых людей являлись главной опорой сёгуната и стояли на вершине сословия воинов.

Доспех самурая (ёрои)

Конец XII в.

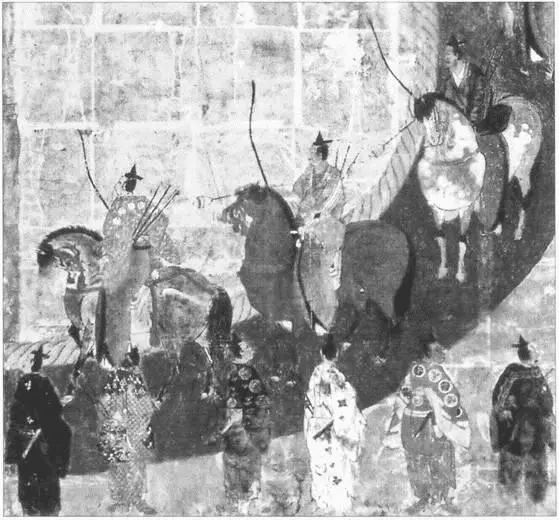

Церемония ябусамэ

Низшим и самым многочисленным слоем военного общества эпохи Камакура были пешие легковооруженные солдаты, называвшиеся «дзуса». Чаще всего дзуса были крестьянами, приписанными к частным поместьям. В их обязанности входила не только трудовая повинность, заключавшаяся в сельскохозяйственных работах для уплаты хозяевам натуральной ренты, составлявшей иногда более половины урожая, но и служба в отрядах самураев в качестве слуг и копьеносцев во время военных кампаний. Каждая деревня обязана была выделять в дружину феодала определенное число пехотинцев.

В противоположность сословию воинов киотоские придворные аристократы были далеки от суровой военной действительности. Они предавались утонченным искусствам, занимались поэзией, играли в кэмари (восемь игроков, стоящих в кругу, играли в мяч ногами, не позволяя ему коснуться земли). Жизнь военного сословия резко контрастировала с жизнью царедворцев Киото. Ёритомо и его вассалы превратили культ воина в доминирующую силу феодального общества Японии, ставшего важнейшей частью ее культуры. С установлением диктатуры военного правительства и быстрым возвышением сословия воинов главным стало совершенствование военного мастерства самураев. Все остальное должно было лишь приспосабливаться к интересам служилого дворянства.

Воины бакуфу большую часть своего времени посвящали военным искусствам (бугэй) — фехтованию на самурайских мечах (кэндо), стрельбе из лука (кюдо), владению копьем (содзюцу), плаванию самурайскими стилями (суйэй), то есть с оружием, иногда даже в доспехах, тактике ведения боевых операций.

Обязательной дисциплиной для высших рангов самурайства было искусство верховой езды (бадзюцу) в сочетании со стрельбой из лука с лошади (ума-юми). Развитию навыков конных воинов содействовала стрельба из лука на скаку по мишеням (касагакэ — первоначально в подвешенную соломенную шляпу и ябусамэ — в деревянную четырехугольную мишень) и так называемое преследование собаки (инуоумоно), когда самураи отрабатывали стрельбу по поражению движущейся цели. В собаку стреляли стрелой с тупым деревянным наконечником. Стрельба с лошади, кроме военной тренировки, первоначально подразумевала еще и своеобразную форму молитвы. Воины с помощью такой стрельбы просили богов способствовать сохранению мира и спокойствия в стране, а также получению богатого урожая. Одним из наиболее известных синтоистских храмов, где и в настоящее время ежегодно (16 сентября) практикуется ябусамэ, является камакурская святыня Цуругаока Хатиман.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)