— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего…

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, уже сплю.

За всю жизнь не припомню такой осени.

Прошел сентябрь — ясно голубой, теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми, фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе пролетают, курлыча, запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время он держится застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним…

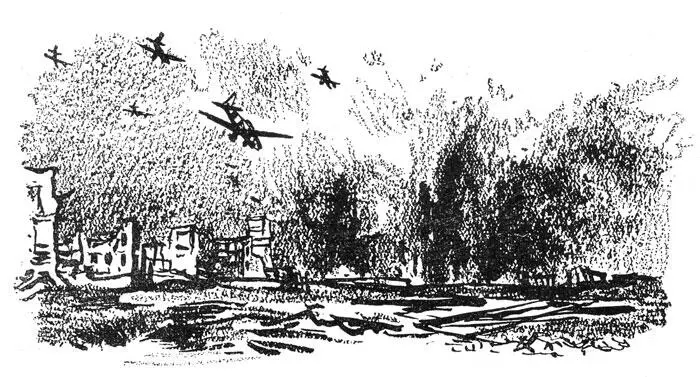

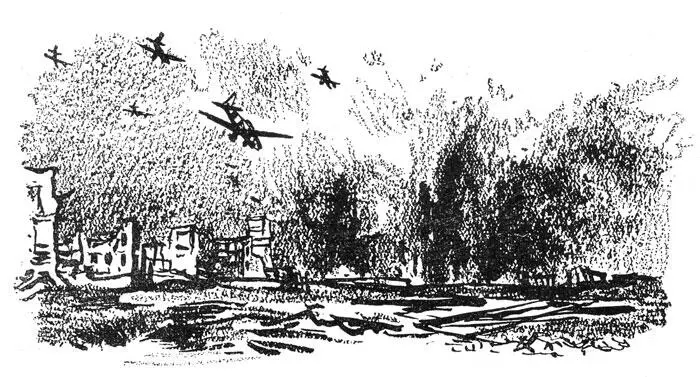

Ровно в семь бесконечно высоко, — сразу глазом и не заметишь, — появляется «рама». Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго и старательно кружится над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым мотором и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба, уплывает на запад.

Это — вступление.

За ним — «певуны». «Певуны» или «музыканты» — по-нашему, «штукас» — по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то, птицы. Бочком, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе, среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определяет весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня будет дрожать земля, не будет видно солнца из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут раскапывать и вновь закапывать убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, облегченно вздыхаем, снимаем рубашки и льем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы, — господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один… А, может, даже и не сбросит, а только погрозит кулаком.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Если не бомбят — лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «хейнкели». Их отличают по крыльям и моторам. У «хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Они плывут высоко, углом вперед. И бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их и не любим, эти тяжелые «юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят бомбы. Залетают они всегда со стороны солнца, чтоб слепить глаза.

Целый день звенят в воздухе «мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольших аккуратненьких бомбочки, — по две из-под каждого крыла, — или длинные, похожие на сигару ящики с трещотками — противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе. Потом мы стираем в нем белье. Две половинки — совсем как корыта.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «илюши» — штурмовики — и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Задравши до боли в позвоночнике головы, следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы: маленькие, черненькие, вертятся они, как сумасшедшие, высоко в поднебесье… Один Валега никогда не ошибается, — глаз у него острый, охотничий, — на любой высоте МИГ от «мессера» отличит.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Виктор Некрасов В окопах Сталинграда [1947, Воениздат. С иллюстрациями] обложка книги](/books/420997/viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada-1947-voeniz-cover.webp)