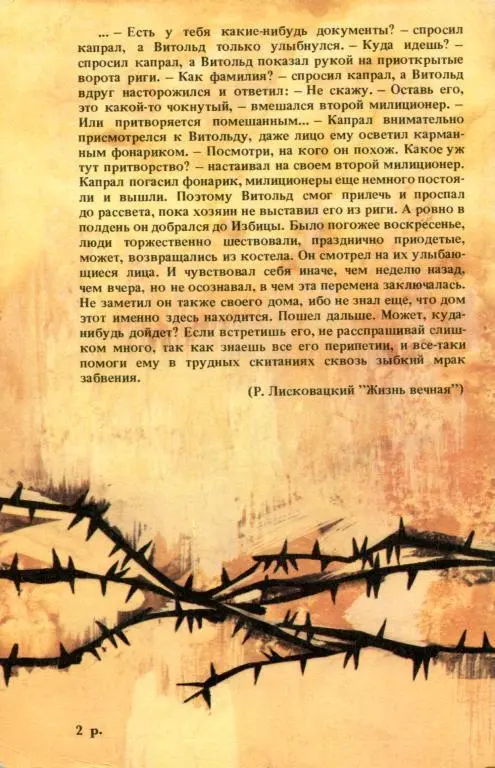

Р. Л. А что происходило потом, после прорыва рубежа на Альте-Одере? Где и в какой момент пришла к подпоручику Ярузельскому весть о капитуляции Германии, о конце войны?

В. Я. Чтобы ответить на эти вопросы, хочу вернуться к июлю 1944 года. 1-я армия шла тогда через Люблин. И мы видели Майданек, а позднее — тысячи других следов фашистского варварства. Уже на немецкой земле участвовали в освобождении из лагеря Заксенхаузен заключенных разных национальностей, в том числе немецких антифашистов.

Расскажу теперь об одном из последних, но тяжелых боев на канале Руппинер. Там мы столкнулись с частями группы генерала Штейнера, который шел на помощь окруженному Берлину, причем сумел захватить плацдарм на южном берегу канала. Нам было нелегко. Разведка должна была проявить большую активность. До Эльбы оставалось всего несколько десятков километров, и уже это красноречиво свидетельствует, что до последней минуты война не была для нас легкой…

4 мая полк вышел к Эльбе и находился там три дня. 7 мая началась наша переброска в Польшу. С 8 мая на 9 мая мы были на расстоянии однодневного перехода от Эльбы. Там застал меня конец войны.

Я помню тот ночной фейерверк, ту сумасшедшую канонаду. От огромной радости мы стреляли в воздух, салютовали. Солдаты обнимались. Все понимали, что это конец боевого труда, военных тягот, и была естественная гордость, что дошли мы далеко, куда еще ни один польский солдат в нашей истории не доходил победителем.

Р. Л. Какие личные и солдатские отношения связывают Вас, товарищ генерал, с Щецином, с этим единственным польским городом на западном берегу нижней Одры?

В. Я. К Щецину я испытываю особое чувство. По разным причинам. Прежде всего, с этим городом связан важный этап моего солдатского пути. От боев на побережье Балтийского моря до боев на Одре. Там погибло и лежит в этой земле немало моих товарищей по оружию.

Однако и живые связывают меня с этой землей. В том числе осевшие в этих местах воины, с которыми я вместе сражался, и те, вместе с которыми когда-то ехал в польскую армию. Например, капитан Тадеуш Журавский, командир роты автоматчиков, а затем командир 1-го батальона, тяжело раненный в районе Альте-Одера. У меня там много знакомых.

С Щецином меня связывает также то, что там дислоцируется мой родной 5-й полк. Я рад тому, что это, как и прежде, хороший полк… А о том, насколько он мне близок, говорит и тот факт, что именно перед его строем я сложил с себя обязанности министра национальной обороны.

Что еще связывает меня с Щецином? В течение нескольких лет я был командиром 12-й дивизии и начальником щецинского гарнизона, у меня остались наилучшие воспоминания об этом периоде. Я познакомился со многими замечательными людьми, понял патриотизм щецинцев, почувствовал неповторимую атмосферу этого города.

В шестидесятые годы я был депутатом сейма от Щецинского воеводства, часто встречался с жителями этой земли. Насколько мог, старался быть выразителем интересов Щецина.

Нельзя также не упомянуть о том, что Щецин действительно красивый город, с оригинальной архитектурой, с богатой, разнообразной застройкой, утопает в зелени…

Р. Л. Щецин как раз только что праздновал очередную годовщину своего освобождения…

В. Я. Такие годовщины очень важны, причем надо постоянно помнить о том, что Щецин — кардинальный вопрос для Польши. Он подтверждение нерушимости советско-польского союза и братства по оружию, а также добрососедских отношений с ГДР. Щецин — это ключ к Балтике, а прежде всего это окно Польши, наиболее выдвинутое на запад и широко распахнутое. Мы в Щецине — это значит, что западные и северные земли наши…

Я желаю Щецину, чтобы он и впредь оставался тем польским городом, где вполне ясно понимают высшие государственные интересы. Имеется еще много сложных проблем. Но ведь у нас есть Польша. Социалистическая Польша с границей по Одре и Нисе, с широким выходом к Балтике.

Вел беседу Ришард Лисковацкий.

Еженедельник «Море и земля», 6 мая 1984 г.

Перевод М. Зубкова.

Перевод А. Эппеля.

Перец, Ицхак Лейбе (1852—1915) — классик еврейской литературы в Польше.

Здесь: наступил решающий момент (лат.) .

Отрывок из поэмы «Пан Тадеуш» А. Мицкевича (1798—1855). Пер. С. Марр.

Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)