Ранее полагали, что среди 550–600 тыс. персоналий карточек на военнопленных-евреев быть не могло и, стало быть, не было (Марьяновский, Соболь 1997:29). Но, по мере сканирования и обработки карточек в рамках названного проекта, обнаружилось, что в картотеке встречаются и евреи — прежде всего те, кто с самого начала заявил свою подлинную национальность или же те, кого немцы разоблачили. Серьезным подспорьем в нашей работе оказались выборки о евреях-военнопленных из офицерской картотеки ЦАМО, предоставленные нам в течение 2003 г. Р. Келлером и К.-Д. Мюллером (сначала частичная, на 35 чел., а потом и полная — примерно на 360 чел.) [4] Ссылки на эту базу данных в работе даются следующим образом: ЦАМО, № (где № — номер отсканированного изображения). В настоящее время техническая обработка офицерской картотеки ЦАМО завершена, и коллеги приступают к сканированию карточек солдатской картотеки. Согласно концепции проекта, полученные результаты со временем должны стать доступными исследователям в ряде учреждений Германии и России. Перечень российских учреждений нуждается в обсуждении.

.

Что касается финского плена, то немало ценного содержат немногочисленные воспоминания советских военнопленных — как еврейских, так и других (Дьяков 1991; Янтовский 1995; Головин 2003) [5] См. сведения о них также в архивах Фонда «Холокост» и материалах собрания Г. А. Хольного (Москва).

.

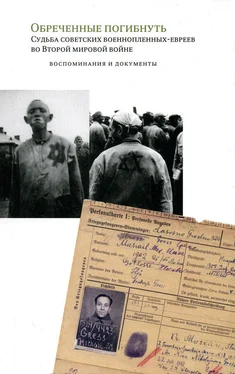

Замысел этой книги претерпевал определенную эволюцию.

Первоначально составители намеревались собрать в ней, систематизировать и обобщить все известные им на данное время эго-документы военнопленных-евреев — их воспоминания и дневники, интервью с ними или очерки о них во всей полноте.

Однако, когда такая книга была собрана, оказалось, что материала, вопреки ожиданиям, накопилось на несколько томов. Рукопись пришлось сократить в 2 раза. Столь радикальное сокращение объема было процедурой небезболезненной. Попытка отобрать самые «лучшие» материалы и дать своего рода «хрестоматию» по теме не удалась в силу совершенного отсутствия критериев качества отдельного материала.

Практически единственным практикабельным критерием стал принцип первопубликации. На этом основании из корпуса исключены тексты из «Черной книги»(1980), из сборника «Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943–1966» (1993), из книги «В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца» (1999), многочисленные материалы из 2-го тома монографии А. Шнеера «Плен» (2003) и пространные фрагменты из книги воспоминаний С. Анваер «Кровоточит мое сердце» (2005). Полный перечень выпущенных текстов приводится в Приложении 3.

Принцип эдиционной новизны соблюдается, впрочем, нестрого: для изданий тиражом всего в несколько сот или десятков экземпляров сделано исключение (Кацперовский 2003; Литовский 1995).

Таким образом, настоящее издание являет собой собрание неизвестных или малоизвестных эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям. Каждый документ рисует внутреннюю перспективу их трагических судеб и создан или непосредственно ими самими, или же с их участием и помощью. Подавляющее их большинство публикуется впервые, некоторые написаны по просьбе составителей или же записаны самими составителями специально для настоящего издания. Большинство заголовков также принадлежит составителям.

Композиционно книга делится на две части: одна посвящена немецкому плену, другая — финскому (материалы о румынском плене не были выявлены). Первая часть состоит из трех разделов, вторая же, вобрав в себя и стихи, внутреннего деления не имеет. В каждом разделе различные материалы выстроены строго по алфавиту персонажей. Источники текста каждого из материалов приводятся в первом же подстраничном примечании к их заглавиям.

Первый и самый объемный раздел первой части составили воспоминания и дневники [6] Единственный известный нам дневник еврейского военнопленного (А.Вейгмана) — довольно поздний, начатый только в 1945 г. и характеризующий лишь заключительную фазу войны и самое начало послевоенного мира (Шнеер II: 292–298). Видимо, о ведении дневника в более раннее время, собственно говоря, просто не могло быть и речи.

. Если воспоминания И. Бружеставицкого и В. Кацперовского являются тематическими извлечениями из их более крупных мемуарных комплексов, охватывающих практически всю их сознательную жизнь, то тексты И. Тартаковского и Н. Фишмана сосредоточены именно на проблематике пребывания их авторов в плену. Каждый материал этого раздела снабжен небольшим поясняющим предисловием.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу