К тому же, повторяю, если война эта афганская.

«Глинников купил в районном городке карту Афганистана; в другом историю этой страны. Чем-то все это его привлекало. Он взял в библиотеке толстенный том «Шах-намэ», в скучноватых стихах тем не менее была какая-то дикая сила» (рассказ «Кашмир»).

Эта дикая сила, эта загадка – она, начиная с первого рассказа книги «Афганская флейта» (слышите созвучие с названием романа «Свирель вселенной»?), так или иначе, не отпускает – но и не подпускает совсем близко. С другой стороны, Ермаков не был бы Ермаковым, если б хоть однажды воскликнул: «Я понял, что такое Восток! что такое война! что такое война с Востоком!»

Задача художника – не объяснить, но дать огромную возможность почувствовать, догадаться.

Недаром один из рассказов предваряет цитата из восточного мудреца: «…дело не в предмете, а в том, что стоит за ним».

Что стоит за афганской флейтой? Кто стоит за человеком?

Герой, которого мы уже упоминали, некий Глинников, так, кстати сказать, и не попавший на войну, пишет письма бывшим знакомым – чтоб, быть может, сверить свое нахождение в пространстве и географии с теми, кого он знал, – и тогда вдруг что-то выяснится.

Ермаков тоже будто бы пишет письма… куда?

В свое время он написал «Крещение», «Желтую гору», «Возвращение в Кандагар».

Теперь, годы спустя, он пишет туда же, тому же адресату.

И это одна из самых важных переписок, что мне приходилось читать. То, что письма идут с таким промежутком, – так это нормально. Вспомните, какое временное расстояние было между «Казаками» и «Хаджи-Муратом».

В этой книге упоминается «…пес туркменского сна, который отныне будет стеречь каждое его движение – до скончания дней»; мы понимаем, что эту собаку уже не прогнать.

Иногда, очень редко, какие-то сюжетные коллизии нынешнего Ермакова и Ермакова раннего перекликаются. То переименованный герой узнается, то уже описанное место вновь возникнет перед глазами, то случится армейская драка у магазина между русскими и кавказцами, хотя она помнится по «Знаку зверя», то дембель опишут – тот самый дембель, что уже был описан… но дембель можно описывать бесконечно, эмоции, пережитые тогда, неисчерпаемы.

Я очень люблю раннюю ермаковскую прозу, в ней есть боль, зажатая зубами страсть, больная память. Сколько ни накладывай туда повязок – все равно будет кровоточить и отдираться с ужасом, кожей, судьбой.

Но в этой книге можно найти столь безупречные шедевры, что становится ясно: Толстой, Пришвин, всё это было очень нужным и очень важным. И теперь, благодаря этому, и еще, прости Господи, много чему благодаря, у нас есть большой русский писатель – Олег Ермаков, единичный в своим роде, ни на кого уже не похожий, соразмерный великой русской словесности.

Вы, скорей всего, так и не найдете здесь готовых формул, что есть восток, что запад, и примеров, поясняющих, как победившие превращаются в проигравших.

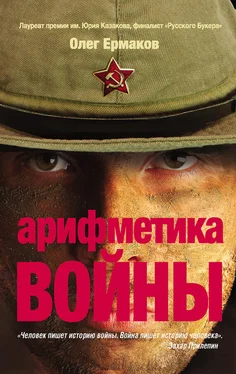

Зато здесь есть другое – осознание того, что каким бы не было наше прошлое и что бы не ждало нас в будущем – всё на месте, по обе стороны Млечного Пути. Мы не знаем всю арифметику бытия, но мы хотя бы убедились в том, что она работает.

Работает хотя бы так: «Я – просто цифра в этой истории, исчезающе малое значение. Тот, кто по статистике выжил и вернулся, оказался в плюсе. Ну да, я уцелел. Лишь к перемене погоды у меня раскалывается голова…»

Да, тут мало благости, но это всё равно закон, и с ним надо уметь жить. А лучше принять его. Слушайте, сейчас это еще раз скажет сам Ермаков.

«…поезд уходил дальше без меня. Я было рванул следом, бежал, но последний вагон ускорял ход, стук и вскоре вовсе исчез в темноте. И я перешел на шаг. Остановился.

Рядом лежала степь, сухо пахнущая скудными травами, беззвучно дышащая. Я уловил терпкий аромат полыни и верблюжьей колючки сквозь запах шпал. Степь расстилалась под звездами по обе стороны Млечного Пути, а вдалеке что-то глыбилось – наверное, горы. Всё было на месте. Я вытер пот и пошел дальше, сшибая камешки. Некоторое время тропинка вилась, серея, вдоль железной дороги, а потом утекла вниз, растворяясь в степной мгле. И я двинулся по ней, вздымая легкую невидимую горькую пыль.

Я ни о чем не жалел. Я сам хотел этого».

Иногда понимание и принятие элементарной арифметики дает сердцу хотя бы ненадолго ощущение покоя, воли, тишины. Даже если это арифметика войны.

Захар Прилепин

1

Железная дорога – это хребет индустриальной эпохи, это позвоночник инженерной мысли, писал в заметке для «Гудка» юный конструктор (сам собрал железную дорогу, смастерил модель электровоза на батарейках, вагоны с черно лоснящимися кусочками угля) Миша Глинников. Где мы не увидим железной дороги? В самых отсталых странах, в Тибете, в Афганистане. Но когда-нибудь их проложат и там… – и т. д. Миша Глинников и воображал себя цивилизатором-железнодорожником.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу