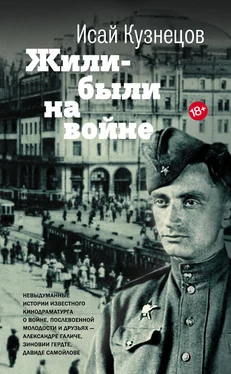

“«Эрика» берет четыре копии”. Но “Эрика” – пишущая машинка, она лишена голоса. Песни Визбора, Кима, Анчарова, Окуджавы вышли за пределы дружеских компаний, зазвучали повсюду, когда в наш быт вошел магнитофон.

Как пришел к песням, к этим своим маленьким шедеврам, Галич? Как же это случилось? Время? Не только. Талантливый человек не может не устать от вынужденной фальши. Поначалу, когда первый успех кружит голову и ради нового успеха пытаешься попасть в лад с общим движением, не замечаешь, как уступаешь в чем-то важном, изменяешь себе. И настает момент, когда становится невмоготу, когда решаешь писать о том, что тебя волнует, писать так, как подсказывает тебе талант и совесть.

Но почему Саша пришел именно к песне? Почему, признанный драматург и сценарист, он нашел свое подлинное призвание не на сцене, не на экране?

Галич с самого начала раздваивался между желанием быть актером и потребностью писать. Он ушел из Литературного института. Ушел и из студии Станиславского, когда народный артист Л. Леонидов дал ему возможность ознакомиться с его личным делом. Там, среди прочего, он прочел слова, написанные рукой самого Леонидова: “Этого надо принять! Актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно!” Не потому ли Галич пришел к нам в студию, что у нас актер был одновременно и автором? Актер в нем не умирал даже тогда, когда с этой профессией было покончено. Потребность в контакте со зрителем, с тем, кому предназначено написанное, потребность в сиюминутной реакции на свое творчество было для него естественной необходимостью. Успех первых песен подсказал ему – это его путь!

Было и другое. Никакой театр, никакая киностудия не могли в те времена дать ему возможность говорить в полный голос. А песня – давала. Она не подчинялась цензуре. К тому же, вспоминая Арбузовскую студию, тогдашнего Сашу, я уверен, что песня в нем жила всегда.

Как он пел? Сколько раз во время работы над “Дуэлью” он в перерывах садился за пианино, стоявшее в его комнате на Бронной, и играл нам с Севой Чайковского, Шопена, Вагнера, Рахманинова. Но в его “театре одного актера”, как определил его песенный жанр Синявский, слово было принципиально важнее музыки – многие его песни, из самых лучших, были своего рода маленькими пьесами. Музыка была для него необходимым, но не решающим компонентом. В сущности, как когда-то в студии, в работе над “Городом на заре”, мы создавали для себя роли, так же и он всякий раз в песне создавал для себя роль.

Персонаж, от имени которого он поет, весь выражен в слове. Легко узнаваем супруг “товарища Парамоновой”. Это не заводской рабочий, скорее, может быть, шофер, монтер, водопроводчик. Движение по номенклатурной лестнице его “кисочки” не меняет его собственного социального статуса, разве что заботами супруги он получает более чистую работу. Понятно, что “товарищ Парамонова” сама его нашла, заполучила, приблизила. А он и не прочь, с “кисочкой” жизнь сытная, удобная. Он и в партию вступает. Но про собрание партийное говорит – “у них”. В сущности, он абсолютно темен, но знает, с какого конца пирог вкусней.

Саша говорил мне, что Плучек предложил ему написать пьесу по мотивам “Баллады о прибавочной стоимости”. Кажется, он даже начал ее писать. Она, конечно, наверняка бы не прошла, но и ему пьеса не давалась. Потому что, хотя сама песня и “драматургична”, но сила ее в том, что это – песня. Растянутая на три, даже на два акта, эта история потеряла бы свою ударную силу.

Но были у него и другие песни. Такие, как “Облака”, “Промолчи” (“Старательский вальсок”), “Мы похоронены где-то под Нарвой” (“Ошибка”), “Петербургский романс”, в которых звучали совсем уже иные интонации. Песни Галича становились все смелей и острей. Произошло то, что должно было произойти: он противопоставил себя системе.

Давно замечено, что творение имеет сильнейшее влияние на своего творца, оно меняет его. Галич, написавший “Облака”, “Аве Мария” и “Промолчи”, становился иным человеком, не тем, который писал “Вас вызывает Таймыр” или “На семи ветрах”. Он становился самим собой.

Однажды в доме творчества писателей в Малеевке Галич пел свои песни. Увидев лицо моей жены, прочтя в ее взгляде тревогу за него, Саша сказал:

– Женечка, не надо смотреть на меня такими глазами. Надо только решиться отбросить страх. Тогда все просто.

И хотя он сказал Жене, что стоит отбросить страх и все сделается просто, давалось это ему совсем не легко и не просто. Он понимал, что в лагеря и в психушки таких, как он, отправляли запросто. Понимал, что ходит над пропастью. После его триумфального выступления в Новосибирске это стало ясно всем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Майкл Бакли - Жили-были детективы [litres]](/books/398459/majkl-bakli-zhili-byli-detektivy-litres-thumb.webp)