Хронология этих случаев такова:

1. 25 мая, Рут Бейли, 50 лет, старая дева среднего достатка, социальный работник, безукоризненная репутация, занималась благотворительностью, оказывала помощь детям.

2. 20 июня, Патрик Макилрейн, каменщик, женат, двое детей.

3. 1 августа, Анита Грин, 11 лет, родители – представители среднего класса, оба с высшим образованием.

4. 15 августа, Стив Стэндиш, 30 лет, акробат, женат, трое детей.

5. 30 августа, Джон Дж. Маршалл, 60 лет, банкир, выступал в защиту прав детей.

6. 10 сентября, Финеас Димотт, 35 лет, гимнаст, женат, маленький ребенок.

7. 12 октября, Гортензия Дарнли, 30 лет, безработная.

Все они проживали в разных концах города, кроме двух пациентов, живших неподалеку друг от друга. В каждом письме отмечалось необычно быстрое наступление rigor mortis и столь же быстрое расслабление мышц. Во всех случаях смерть наступила примерно через пять часов после начала припадка. В пяти письмах упоминалась смена гримас, столь ошеломившая меня. Врачи писали об этом очень сдержанно, но между строк читалось их изумление. «Глаза пациентки оставались широко открытыми, – сообщал врач, лечивший Бейли. – Она не распознавала ничего вокруг, взгляд оставался расфокусированным, не было признаков того, что пациентка что-либо видит. На лице сохранялось выражение сильного испуга, непосредственно перед смертью сменившееся чередой необычных гримас. После наступления смерти обезображивание лица усилилось. Трупное окоченение наступило и прошло в течение пяти часов».

Врач, лечивший Макилрейна, каменщика, ничего не сообщил о течении болезни, зато подробно описал состояние тела после смерти: «Наблюдаемое мной явление не имело ничего общего с натяжением кожи при так называемом симптоме “маска Гиппократа”, не было и судорог лица, как при столбняке. Не было и агонии. После смерти лицо пациента исказила необычная гримаса, которую я назвал бы злобной».

Письмо врача, лечившего акробата Стэндиша, было коротким, но там упоминалось следующее: «После смерти пациента из его рта вырвалось несколько отчетливых неприятных звуков». Я предположил, что это мог быть такой же демонический смех, как и в случае Петерса. Если так, то было понятно, почему мой коллега не захотел вдаваться в подробности.

С врачом, лечившим банкира, я был знаком лично. Он был отличным специалистом, работавшим на самых богатых людей города, но при этом человеком самоуверенным и напыщенным. «Причина смерти не представляется мне загадочной, – писал он. – Безусловно, пациент умер от тромботического инсульта, при этом закупорка сосудов затронула некий участок головного мозга. Я не придаю значения ни гримасам пациента, ни времени трупного окоченения. Вы же понимаете, дорогой мой Лоуэлл, – снисходительно добавил он, – что rigor mortis может служить доказательством чего угодно в отчетах патологоанатома. Это аксиома».

Мне хотелось ответить ему, что тромбоз – универсальный диагноз, которым прикрываются врачи, не зная истинной причины болезни. Но такие слова задели бы его самолюбие.

Врач Димотта ничего не писал о гримасах или посмертных звуках, а вот доктор, лечивший малышку Аниту, не стеснялся ненаучных выражений.

«Девочка была прелестна. Мне кажется, она не страдала от боли, но в начале болезни меня глубоко поразило выражение ужаса на ее лице. Кошмарный случай. Несомненно, девочка оставалась в сознании до самой смерти. Введение морфина – вплоть до максимальной дозы – не привело к изменению симптомов и не повлияло на сердечный ритм и дыхание. Впоследствии гримаса ужаса исчезла, и лицо девочки выражало другие эмоции, которые мне не хотелось бы описывать в этом послании. Тем не менее я не откажусь от личного разговора с вами, если у вас возникнут дополнительные вопросы. После смерти с телом девочки произошло кое-что невероятное, но, повторюсь, я предпочел бы обсудить это лично».

Внизу письма я увидел постскриптум. Мой коллега колебался до конца, но потребность поделиться с кем-то этой ношей победила. Наверное, дописав последнее слово, он побежал отправлять письмо, опасаясь, что передумает.

«P.S. Я написал, что девочка оставалась в сознании до самой смерти. Однако же я убежден, что она сохраняла сознание и некоторое время после физической смерти! Нам непременно нужно поговорить!»

Я удовлетворенно кивнул. Этот вопрос я не осмелился задать в письмах к коллегам. Но если именно так обстояли дела и в других случаях – а я был уверен, так они и обстояли, – то все мои коллеги, кроме врача, лечившего Стэндиша, разделяли мой консерватизм в убеждениях. Или просто не смели написать о подобном.

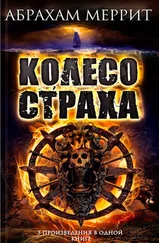

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Абрахам Меррит - Лунный бассейн [Лунная заводь]](/books/20623/abraham-merrit-lunnyj-bassejn-lunnaya-zavod-thumb.webp)