Так все-таки где же среди голода, смертей и побоев притаилась радость? Да вот же она. Все, что делают Лям и Петрик (а это часто очень тяжелая и грязная работа), они делают с радостью, с любопытством, с интересом. Мир прекрасен сам по себе.

Вот Лям становится помощником маляра. Тяжелая работа, в результате которой мальчик упал с крыши и разбился чуть не насмерть. Но пока, работая на раскаленной крыше, Лям видит вот что:

Внизу лежал солнечный город, зеленели леса и долины, весело переливались речки. Какая красота кругом! Какое чудесное лето! Вон там из высокой мельничной трубы валит дым, а там по дороге тянутся крестьянские телеги. Во дворе под деревьями пляшут две точки: то сольются в одну, то пляшут одна над другой — это резвятся две собачки. Жалко, мельница загораживает, а то Лям наверняка увидел бы свой город, свой дом. А если б бабушка вышла на крылечко, и ее бы узнал.

Лям и Петрик, выросшие здоровыми среди больных и умирающих, каждый день воспринимают с радостью, как подарок, как особую награду. Люди часто злы, еще чаще равнодушны, но есть то, что всегда радует, — это все время обновляющийся мир, который сулит новые, неизведанные радости. А когда становится совсем невмоготу, можно просто встать и отправиться бродяжничать по свету. Уйти куда-нибудь. Хуже не будет. Так, на середине повести Лям и Петрик, распрощавшись с родным местечком, уходят странствовать, становятся беспризорниками.

Лям по дороге теряет Петрика. Потом попадает в Николаев, из Николаева — в Херсон. Меняет ночлеги и занятия. Окружающая его жизнь груба и жестока. Среди прочих приключений он работает помощником коновала, который холостит коней и быков. Отбивается в ночлежке от гомосексуальных домогательств. Попадает в полицию. Но все-таки выход есть. Всегда можно встать и уйти. Встать и уйти — это и есть формула счастья.

Херсон пришелся Ляму не по душе.

Но тут он встречает ватагу бродяг-босяков, бредущих работать на шахтах Донбасса. Решение очевидно.

На рассвете Лям ушел вместе со всеми, босой, оборванный, навстречу встающему солнцу.

Лев Моисеевич Квитко (1890–1952) — еврейский поэт и переводчик. Рано осиротев, он некоторое время посещал хедер, с 10 лет начал работать. С 1917 года жил в Киеве, где были изданы его первые поэтические сборники. В 1921 году поселился в Берлине, затем в Гамбурге, где продолжал издавать свои стихи.

В 1925 году Квитко вернулся в СССР, вошел в литературную ассоциацию «Октябрь» и редколлегию журнала «Ди ройтэ вэлт» («Красный мир»), в котором были напечатаны его рассказы, автобиографическая повесть «Лям и Петрик» и другие произведения. В 1928 году вышло 17 книг Квитко для детей. В годы войны был членом президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и редколлегии газеты ЕАК «Эйникайт» («Единство»), в 1947–1948 годах — литературно-художественного альманаха «Родина». В числе ведущих деятелей ЕАК Лев Квитко был арестован 23 января 1949 года, 12 августа 1952 года расстрелян.

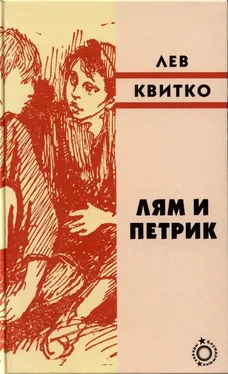

«Лям и Петрик» (1929) — повесть о детстве двух мальчиков: еврейского по имени Лям, и украинского, по имени Петрик. В истории Ляма много событий и впечатлений из детства самого Льва Квитко.

Хедер — начальная религиозная школа.

Черт его возьми ( укр. ).

Подразумеваются революционеры.

Ребе — здесь: раввин, праведник.

Корней Чуковский. Квитко // Современники. М., 1963. С. 523–536.

В связи с этим стихотворением нельзя еще раз не сказать о проблеме русских адаптаций Квитко. Читая перевод Маршака, читатель сразу услышит, что этот не что иное, как парафраз одного из самых знаменитых русских стихотворений — «Лесного царя» Гете в переводе Жуковского. Действительно, перед нами все тот же двустопный амфибрахий с чередованием женской и мужской клаузулы. Правда, у Гете и Жуковского нечетные стихи не рифмуются. Маршак рифмует нечетные стихи с женскими окончаниями, но напоминанием об исходной модели служат преимущественно неточные рифмы в этих стихах. Маршак использует высокую романтическую лексику, постоянно напоминающую о Жуковском: чего только стоит один «отважный пловец». Все стихотворение превращается в милую пародийную игру с романтической балладой, заведомо известной культурным русским детям. Между тем оригинальное стихотворение Квитко имеет мало общего с хрестоматийным переводом. Во-первых, оно почти в два раза короче: в нем десять четверостиший, а у Маршака — семнадцать. Во-вторых, оно написано дольником. Тут Маршак опять идет вслед за Жуковским, который переложил дольник Гете амфибрахием. (Правда, во времена Жуковского русского дольника не существовало.) И самое главное, стихотворение Квитко написано простыми, прямыми, «бедными» словами, создающими совсем другое настроение. Трем финальным строфам перевода соответствует одна в оригинале: «Там (в доме) жила семья / С тремя детьми, / Они поймали жучка / И отпустили его». Маршака не устраивает эта аскетическая поэтика, и он всячески «украшает» еврейский оригинал. Это, к сожалению, общая проблема переводов еврейской детской поэзии: такое происходило не только со стихами Квитко, но и, например, со стихами Шике (Овсея) Дриза. Мне уже случалось писать об этом (Скрипичные мастера / http://old2.booknik.ru/context/all/skripichnye-mastera/; Или-или… (К столетию Овсея Дриза) / Народ Книги в мире книг, № 73–74, 2008). Характерно, что переделки позволяли себе переводчики-евреи: Маршак, Светлов, Сапгир («большое дело» — стишки на «жаргоне»). Русские переводчики Квитко, такие как Заболоцкий, Михалков, Благинина, относились к оригиналу гораздо уважительней.

Читать дальше

![Тамара Квитко - Улыбка [litres]](/books/410849/tamara-kvitko-ulybka-litres-thumb.webp)