Вступление китайской армии в Тибет и изгнание гоминдановцев и английских империалистов ознаменовало собой новый этап в жизни тибетского народа. Включение Тибета в семью народов Китайской Народной Республики привело к тому, что отныне изучение тибетской культуры вступило в новый период своего развития. Строительство новой жизни в Тибете находит отклик и в литературе. Во втором цикле сборника — «Песни освобожденного Тибета» — много стихотворений, посвященных Коммунистической партии Китая, председателю Мао Цзэ-дуну и китайской армии, принесшей тибетскому народу освобождение. Поэты используют образы, привычные для них самих и их читателей. Так, например, генерал Ma Бу-фан, сопротивлявшийся в Ганьсу и Кукуноре Народной армии, сравнивается со слоем мерзлого снега, то есть с самым большим бедствием, потому что скот не может разгрести копытом промерзший снег и гибнет от бескормицы, обрекая на гибель и скотовода. Только солнце растапливает снег, и Мао Цзэ-дун сравнивается с благодатным солнцем:

А Мао наш —

как света луч

Так солнце,

вырвавшись из туч,

В снега лучами

бьет в упор.

Лед растопив

на высях гор,

Тьму уничтожив

до конца

И у людей

согрев сердца!

( «Пришел председатель Мао» )

Не забывает автор отметить и реформы, проведенные Коммунистической партией Китая; на первое место он ставит предоставление беспроцентных ссуд, которые вырвали тибетцев из цепких лап ростовщиков. Большой теплоты и искренности полны песни, посвященные дружбе китайского и тибетского народов.

Итак, «Тибетские народные песни» вводят читателя в богатый и многогранный мир психологии простых тибетцев. Это струя тибетской культуры, которая включает в себя и живые чувства и древние идеи, любовь к родной природе ощущение величия только что происшедших событий. Это та линия развития, которая не дала сковать себя догматикой и фантастикой «черной» и «желтой» вер.

Вся книга пронизана ясным и жизнеутверждающим чувством, и даже в описании несчастной любви или разлуки видна надежда на лучшее будущее, на преодолимость несчастий и трудностей. Это чувство отчетливо выражено в стихотворении «Снежинки»:

Крутой дорогой мы

все вверх и вверх идем.

Не тронуты снега

ни сапогом ни зноем.

Снежинки вниз и вниз

летят своим путем.

Но в солнечных лучах

погибнуть суждено им.

Это устремление вверх, к счастью и красоте — лейтмотив книги, а следовательно, и настроений современного тибетского народа.

Настоящий сборник представляет собой перевод сборника «Тибетские народные песни», вышедшего в 1954 году в Шанхае на китайском языке. Издание это явилось одной из первых работ китайских этнографов, сумевших собрать и записать песни различных районов Тибета. Подстрочные переводы с китайского языка выполнены В. Вельгусом.

История знает много примеров того, как за один кровавый день решалась судьба народа. Достаточно вспомнить битву при Херес де ла-Фронтьера, отдавшую вестготскую Испанию во власть арабов, и битву при Пуатье, когда их натиск был остановлен и спасена Франция; битву при Гастингсе, бросившую Англию под ноги норманских баронов, или битву при Могаче, положившую конец существованию венгерского королевства. Средняя Азия имеет не менее памятные даты: Таласская битва 751 года, решившая спор между дальневосточной, китайской и ближневосточной, мусульманской культурами; битва при Донданекане 1041 года, открывшая путь сельджукам на Ближний Восток, или Катванская битва 1141 года, остановившая успешное движение ислама на много лет и отдавшая Маверннахр в руки каракитаев.

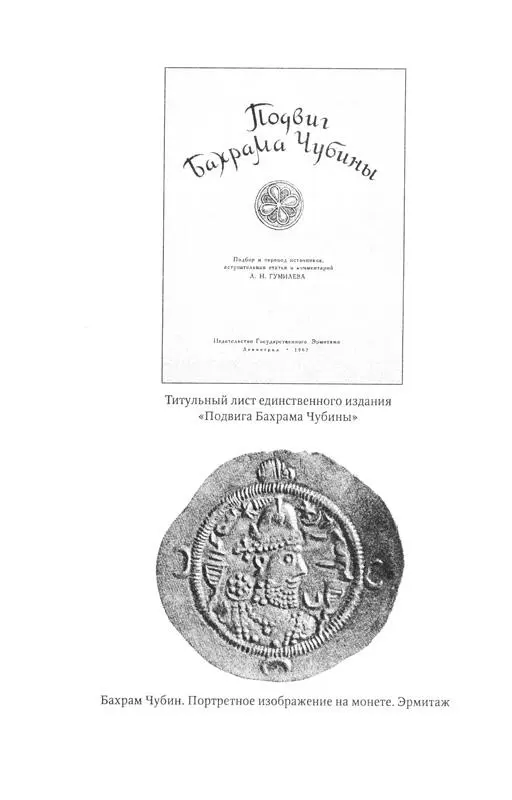

Для VI века такой датой была битва при Герате осенью 589 года [10].

Мусульманские и христианские источники глухо говорят о большом сражении, в котором Бахрам Чубина одержал верх над царем «китайских тюрок» Савэ.

Вивьен де-Сен-Мартен [11], а за ним Шаванн [12]и Маркварт [13] считали это событие пограничной стычкой между персами и кушанскими князьками. Шаг вперед в изучении этого вопроса сделал С.П. Толстов [14], показавший, что врагами персов были действительно тюрки. Продолжая его исследование, мне удалось установить, что Савэ — это удельный князь великого каганата, известный китайским хронистам под именем Янсу-тегина [15]. Но этим вопрос не исчерпан. Все указанные авторы основывались либо на данных византийских источников, либо на арабской версии Табари [16].

Читать дальше