, «Мусагет», 1917) с такими разделами как «Световая теория Гете в монодуоплюральных эмблемах» и пр. Это очень правдоподобно. Бобров был теснее всего связан с Белым по работе в «Ритмическом кружке» 1911–1912 гг.; последующая стремительная эволюция Белого к антропософии вызывала у позитивистически настроенного Боброва резкий протест. Если это так, то получают дополнительный смысл подстрочные примечания с пародическими аллегориями («Великий Могол означает Вяч. Иванова, а кресло аполлинийскую стихию…», «Мышь означает по Бальмонту символизм, а Бубера, натурально, футуризм…»). И заметнее становится, что интонации стихов Буберы («Победная песнь»: «Я — серым абрисом в лазури выписываюсь из облаков…») имитируют торжественный стиль ямбов «Урны» Белого, особенно — раздела «Думы» (хотя, конечно, на это наслаиваются и северянинские мотивы — «Я, победитель, я — велик…» — и эксперименты с ритмом и рифмами, еще до выхода «Критики…» цитировавшиеся в Распевочном единстве размеров Божидара с комментарием Боброва, М., 1916).

«Мышь означает по Бальмонту символизм…» — это намек не только на Бальмонта, но и на М. Волошина с его полуиздевательской статьей «Аполлон и мышь» (она начиналась рассказом, как к Бальмонту приходила мышка, а он ее нечаянно убил; может быть, в этой мышке жил талант Бальмонта?). Факсимиле и герб на с. 35 стилизованы под Ремизова: Ремизов в это время уже был мастером грамот Обезвелволпала. Упоминание о кинофильме с тютчевским заглавием «В буйной слепоте страстей» (в разделе «Мои досуги», естественно выдержанном в традиции Козьмы Пруткова) метит также и в Брюсова, у которого под заглавием «В буйной слепоте» был раздел в сборнике Семь цветов радуги, М., 1916. Кроме основного направления пародии — против символизма — было и побочное — против критиков символизма. Бобров отнюдь не хотел, чтобы его смешивали с либерально-газетными бичевателями декаденства.

7 Именно поэтому в своем предисловии к «Критике…» он притворяется их единомышленником, чтобы тотчас довести до абсурда их идеи и стиль. К. Бубера здесь — «светлая личность, исполненная… глубоко материалистического миропонимания»: «истинный смысл декадентщины — реакция»; «Фет, Кукольник, Честертон, Брюсов, Семен Бобров и др.» — порнографы и певцы мелкобуржуазных хотений (архаист Семен Бобров, герой эпиграмм начала XIX в., назван здесь, конечно, вместо самого Сергея Боброва); а на проклятый вопрос: «Что делать?» можно, наконец, ответить: «читайте Буберу!» Упоминания об «апельсинах вышины» и «безумцах в розовых галошах» создают комическое впечатление, что автор предисловия не читал книги, о которой пишет.

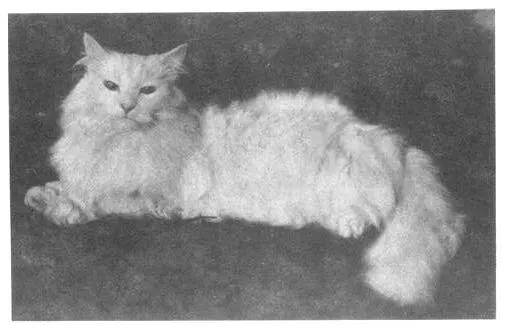

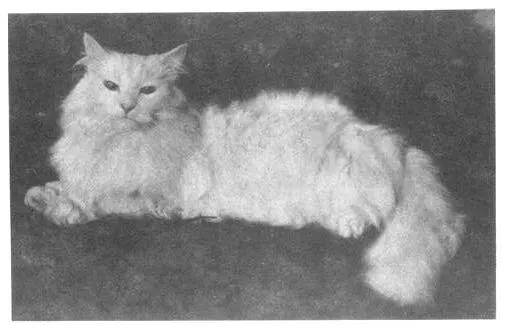

«Кудстэйл», именем которого подписан многозначительный эпиграф, — фигура вымышленная; эпиграфы от его лица появляются и в позднейшей прозе Боброва. Портрет пушистого кота, помещенный на фронтисписе, — открытка, которую уже во время печатания книги принес Боброву И. А. Аксенов со словами: «Вот ваш автор»; отсюда — второе «приложение» в конце книги. Подражанием Аксенову же (четвертому хору из трагедии «Коринфяне») выглядит «лунная любовь» в стихах Буберы. Реминисценции из Пушкина («К моему Аристарху») на с. 44 и из Лермонтова («Тамань») на с. 11 легко узнаваемы; французская цитата на с. 13 — второе четверостишие из стихотворения Бодлера «Кошка» (Цветы зла, XXXIV) с опечаткой tète вместо tête.

Подготовитель приносит глубокую благодарность А. Б. Устинову за неоценимую помощь при осуществлении этого издания.

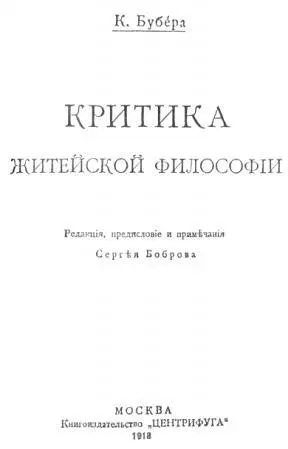

К. Бубера. Критика житейской философии

«Критика житейской философии» отпечатана летом 1918 г. типографией Левенсон в Москве

Этот человек потерял свои надежды и впал в совершенное ничтожество. Он занимался каким-то омерзительным шутовством, передразнивая всех и каждого. Это занятие приводило его зачастую в какой-то болезненный восторг. Очевидно его убили из мести, ибо он не имел ни гроша.

(Koodstayl)

Предлагая нашим замечательным читателям произведения удивительного К. Бубéры, собранные впервые воедино, и начиная этими, заслуживающими всяческого внимания строками, предисловие к оным, мы, признаться, находимся в глубочайшей, так сказать, задумчивости. Шутка сказать: — с чего бы собственно требовалось начать предисловие это? Но, оглядывая уже пройденный путь (написанные строки), мы замечаем, что оно начато ничем иным, как запросом о том, — чем надобно его начать. Мы не станем излагать читателю сложного и в высокой степени любопытного ряда мыслей, каковой пролетел перед умственным взором нашим по прочтении предыдущей фразы, охнем облегченно и подобно лучшим умам нашего времени: «лиха беда начать». А засим, обещав читателю не бедокурить далее, а обратно: придерживаться счастье создающей стороны печатного слова (марьяжныя объявления были бы к этому вовсе дрянным примером), кинуться, очертя голову, in medias res, за черту черт знает чего (червонное золото и иное сусало — в сторону). Отцепившись же от червей [чертей], скажем ясно и понятно (а, дорогой читатель?) — «славны Лубны за горами»! — и тут, эдаким — вообразите! — гоголем (с маленькой, ну, прямо малюсенькой буквочки) — шинель на одном плече, усы в воздух и все прочее: великолепный и трижды прекрасный К. Бубéра.

Читать дальше