Жан Морен, истопник стекольного завода «Этьен Пирсон», сидел в передней своего патрона и работодателя Этьена Пирсона. За все шесть лет, что он проработал истопником, ему ни разу не выпало такого счастья. Впервые случилось это теперь, когда его уволили с работы. Потому, несмотря на свалившуюся беду, он чувствовал себя почти счастливым.

Уже третий час он сидел на краешке стула позади вертящейся вешалки, на которой висела одна поношенная дамская шляпа с надломленным страусовым пером. У ног Жана Морена стояла пара грязных калош, причинявших ему некоторое неудобство: отодвинуть их он не решался, а протянуть над ними ноги казалось ему неприличным. И все-таки, как уже было сказано, он чувствовал себя почти счастливым, попав в переднюю своего патрона. Во всяком случае, он счел это хорошим предзнаменованием. Первые два часа прошли быстро. Третий тянулся уже медленнее. Жан Морен отчетливо слышал бой часов в столовой, сыгравших перед этим мелодию из оперетты «Мадам Сан-Жен». Он подумал, что обычно в это время пил какао и, побранив жену, ложился в постель. Его стала разбирать скука, клонило ко сну.

Лакей Пьер и горничная Жозефина несколько раз проходили мимо — из кухни и лакейской в столовую. Каждый раз они останавливались и любезно заговаривали с ним. И притом без малейшей иронии во взгляде или насмешливой нотки в голосе. Это Жан Морен тоже счел хорошим предзнаменованием. Он надеялся на удачу.

Проходя мимо в третий раз, Пьер снова остановился и возобновил дважды начатый разговор:

— Стало быть, у вас пятеро детей?

Жан Морен снова принялся рассказывать вполголоса, незаметно поглядывая на двустворчатую дверь.

— У меня их было шестеро. Шестого, Эмиля, — он у меня старший, — услали в Алжир. Еще с малых лет слабоват грудью…

Он осекся — нога его снова коснулась калоши — и взглянул на Пьера. Ведь мог бы, думал он, переставить калоши на другое место, а сам на это не решался.

Но Пьеру нужно было отнести в столовую какую-то блестящую посуду. Он не только не убрал калош, но даже не дослушал Жана Морена. Видимо, рассказ не интересовал его. Убежал, как и в первый раз и во второй раз. Но Жан Морен, не избалованный вежливостью хозяев и их слуг, был польщен и этим небольшим вниманием.

Затем вошла с полной вазой фруктов Жозефина, тоже направлявшаяся в столовую. Подняв вазу к люстре, она сказала:

— Смотрите, как блестят эти яблоки. Это гранаты. А это персики. Нам каждое утро присылают с юга ящик свежих фруктов!.. Вы когда-нибудь ели гранаты?.. У вас есть маленькие дети?.. Фу, да вы ведь уже старик… Да, да!

Из столовой ее тихо позвал Пьер, она откликнулась. Затем ушла.

Жан Морен переставил ноги. Из-за этих калош он все время сидел бочком, так что онемела левая нога. Он посмотрел на яркую люстру и заморгал глазами. Они у него не переносили яркого света и слезились.

Жан Морен вытер глаза платком в красную клетку. Подумал и вытер также повлажневшие углы губ. Потянул носом воздух. Откуда здесь такой запах? От фруктов или от этой свежей, опрятно одетой девушки? Улыбнулся. Она ворковала, как голубка, низким нежным голосом, казавшимся сладким и сочным, как эти фрукты. Говорить с нею было трудно. Она не слушала, говорила только сама. Как истая женщина, без всякой связи перескакивала с одного на другое. И все же становилось приятно от ее воркованья, от ее улыбающихся глаз…

Неожиданно и совершенно бесшумно Пьер распахнул дверь, которую Жан Морен заметил только сейчас. Широко распахнул ее, а сам отступил в сторону. Не пригласил, даже не удостоил взглядом. Но Жан Морен сразу понял, что ему надо войти в нее. И вдруг ему ужасно захотелось посидеть еще здесь, никуда не ходить. Этьена Пирсона он видел всего несколько раз, да и то издали. Жан Морен очень боялся его. Он вспомнил о своей улыбке, и она показалась ему недопустимо, непростительно неприличной. Правда, виноват был не он, а Жозефина…

Все это вперемешку одно с другим мгновенно промелькнуло у него в голове. Он растерянно встал со стула. Наступил на одну калошу, нечаянно пнул ногой другую. На ходу откашлялся и вдруг застыл на месте, так что Пьер, затворяя за ним, подтолкнул его дверью.

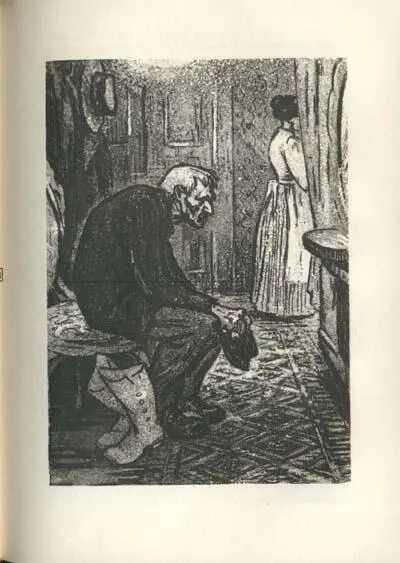

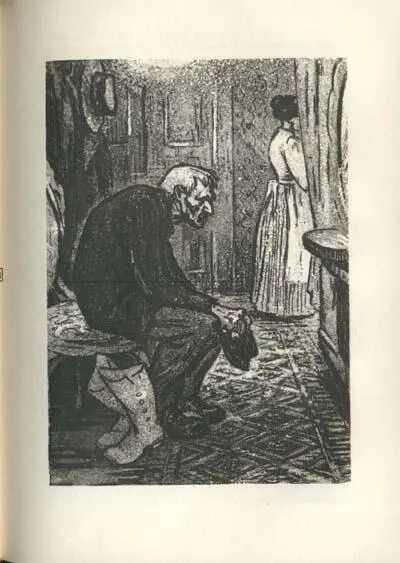

Комната, куда его втолкнули, показалась после ярко освещенной передней почти темной. Правда, где-то, видимо, очень далеко, горела небольшая лампа под плотным розовым абажуром. От нее тянулась к дверям узкая полоса света, в которой, как тихая желтая водная гладь, сверкал скользкий паркет. Жан Морен почувствовал себя неуверенно в своих тяжелых, подбитых гвоздями башмаках и остановился у двери. Обеими руками он держал кепку, словно это был хрупкий или наполненный до краев сосуд. Глаза у него опять заслезились, но вытереть их он не мог — руки были заняты.

Читать дальше