Константин Александрович Федин

Старик

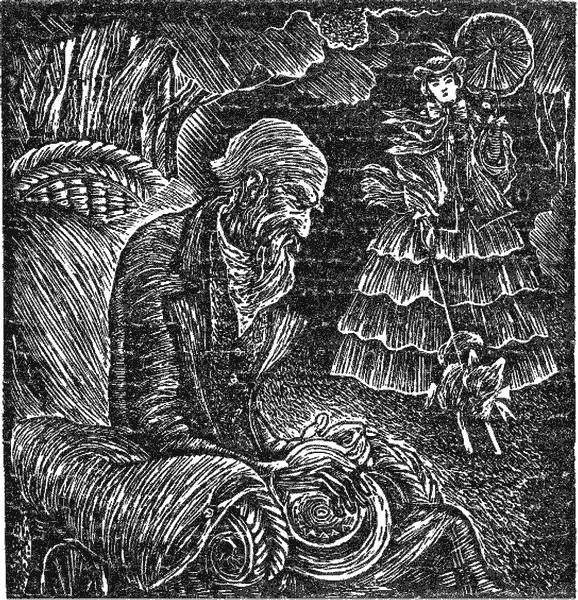

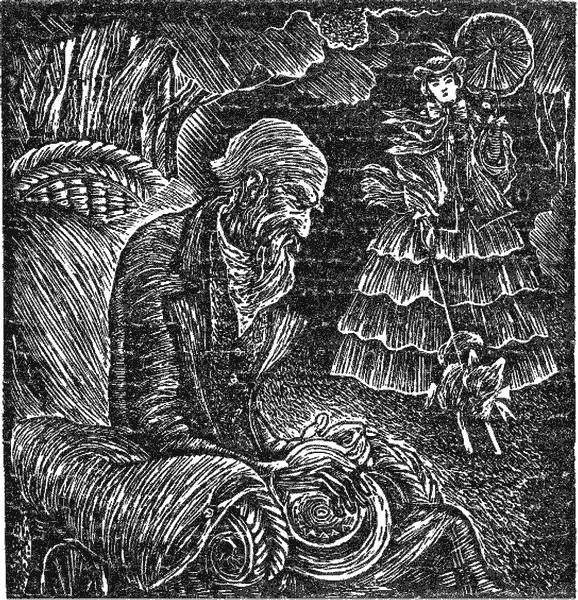

В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего «ничто» возникало настоящее. Как происходило это?

Часто речь велась о старом Саратове — городе, которого давно не было и который странно жил где-то тут же, бок-о-бок с моей маленькой жизнью. Саратов — моя родина. Задолго до моего рождения город начал расти, уходить в сторону от того места, где когда-то закладывалась его судьба. Но старые стены все еще сохранялись, улицы носили прежние названия, и вдруг, с неожиданной ясностью, почти до испуга осязаемо, я прикасался к прошлому. Мое воображение было так же велико, как мал был мой возраст, и я населял заброшенные улицы жизнью, которой не видали никогда даже мои деды. Так, настоящая жизнь включала в себя это прошлое с тою же силой действительности, с какой для меня — семилетнего мальчугана — действительны были дворовые игры, или мой утренний завтрак — молоко пополам с горячей водою, кусок сахару и саратовский белый калач.

Это — начальное основание рассказа…

Возможно, что одним из первых писателей, имя которого я узнал в детстве, был Николай Гаврилович Чернышевский. Мой отец немного знал его лично, имя его изредка поминалось у нас дома, когда — в прекраснодушии — отец рассказывал, «на какой бумаге любил писать Чернышевский, когда переводил сочинение немца Вебера». Наверное с тех пор я привык останавливаться на судьбе этого писателя.

Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тянуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова — на углу Московской и Большой Сергиевской. В одном рассказе он писал: «Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная, тоже железная, кровля была красная».

Слова эти наполнены ужасом.

Угол дома, действительно, был закруглен и поднят куполом!

И как же не знать мне этого дома (в мое время — братьев Шмидтов), если я пугался не только пройти мимо него, но даже представить себе его подвальные окна, забранные кованым железом?

Этот дом на самом деле страшен. На протяжении века он излучает своими окнами, своим закругленным углом непонятное представление о таинственном.

И не реален ли был мир моего воображения, когда я вызывал к жизни старый, прадедовский Саратов — вот на этих улицах, около этих стен — и когда улицы и стены десятилетия назад и в пору моего детства жили одною неизменявшеюся жизнью?

В автобиографии, написанной в Алексеевском равелине, Чернышевский много уделил воспоминаниям о старом Саратове, и Самсон Иванович Быстров составил целый очерк о топографии города по свидетельствам писателя.

Наконец, случайно, я узнал торопливый набросок Чернышевского под названием «Покража».

История, описанная в наброске, произошла в Саратове, и сюжет ее я кладу вторым основанием моего рассказа…

И вот — последнее основание, третье: член общества «Арзамас» Филипп Филиппович Вигель, автор хорошо известных «Записок», говорит в них об Алексее Давидовиче Панчулидзеве. Имя это было так многославно в нашем городе, что даже до меня долетели обрывки чудесных, почти невообразимых легенд о былом саратовском губернаторе.

Остатки дряхлых рощ окружали уже не губернаторские дачи, а женский институт, но беспокоющее очарование парка, видно, и в мое время было столь же велико, как в детские годы Чернышевского, который пристально и восхищенно вспоминает исчезнувший памятник. Я всегда готов был много дать, чтобы лишний раз побыть в заброшенной губернаторской роще. И я бывал в ней, и я ловил в ней птиц со своим приятелем — таким же бездельником, как я…

И я не знаю точно, — где тут действительность, где книги, не спутались ли воспоминанья моего отца с живым днем настоящего, и нет ли во всей истории чего-нибудь из рассказов протопопа Сергиевской города Саратова церкви отца Гаврилы Чернышевского, иль — может быть — арзамасца Филиппа Филипповича Вигеля?

Но единое во многом и многое в едином.

На этом — конец, вероятно излишнего, предисловия и начало повести, которая могла быть рассказана лет девяносто назад.

Читать дальше

Читать дальше