— Какая досада, что нет фортепиано, хорошо бы кадриль отхватить!

Корнюде не проронил ни слова, не сделал ни одного движения; он, казалось, был погружен в мрачное раздумье и изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы невеселы сегодня? Что это вы все молчите, гражданин?

Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех горящим и грозным взглядом, ответил:

— Знайте, что все вы совершили подлость!

Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» и скрылся.

Сначала всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо стоял, разинув рот; потом к нему вернулась самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Зелен виноград, приятель, зелен!

Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал «тайны коридора». Последовал взрыв неистового смеха. Дамы веселились, как безумные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез, Им это казалось неправдоподобным.

— Как? Вы уверены? Он хотел…

— Да говорю же я вам, что сам видел.

— И она отказала?

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.

И все трое снова принимались хохотать до колик, до слез.

На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта злюка» Карре-Ламадон весь вечер смеялась через силу:

— Знаешь, когда женщина без ума от мундира, ей, право, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Жалкие твари, прости господи!

И всю ночь во мраке коридора проносились, словно дрожь, слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.

На другой день снега сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а стая белых голубей, пыжившихся в своем густом оперении, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливала меж ног шестерки лошадей и, разбрасывая лапками дымящийся навоз, искала в нем корма.

Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на остальную дорогу.

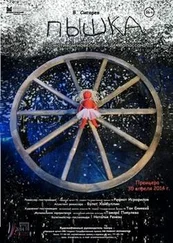

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она была взволнована, смущена и очень робко подошла к своим спутникам, но все, как один, отвернулись, будто не замечали ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы оградить от нечистого соприкосновения.

Пышка в изумлении остановилась, потом, собрав все мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала:

— Здравствуйте, сударыня.

Та лишь чуть заметно надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все делали вид, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, которое занимала в начале пути.

Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, негодующе посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:

— Какое счастье, что я сижу далеко от нее.

Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на всех своих соседей и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.

Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожою д'Этрель?

— Да, это моя приятельница.

— Какая прелестная женщина!

— Чудесная! Поистине, избранное создание и к тому же такая образованная, натура глубоко художественная: она восхитительно поет и превосходно рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порою слышались слова: «Купон — платеж — доход — в срок».

Луазо, который стащил в трактире старую колоду карт, засаленных от пяти лет трения о плохо вытертые столы, затеял с женою партию в безик.

Монахини взялись за длинные четки, свисавшие у них с поясов, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, словно соревнуясь в быстроте молитвы; время от времени они целовали образок; снова крестились, затем продолжали торопливое и непрерывное бормотанье.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу