— Ну вот и хорошо, — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом, — это хорошо… — и вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая.

— Да, это хорошо! — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. — Гм… видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной Андреевной… сыном… и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже… да! и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя… да!

Голос его задрожал; он переждал с минуту.

— Да… ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был?

Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел и что за всеми этими хлопотами к ним, на Васильевский (они жили тогда на Васильевском), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал.

История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.

— Гм… это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою, — довела до чердака, доведет и до кладбища! Говорил я тебе тогда, предрекал!.. А что Б. все еще критику пишет?

— Да ведь он уже умер, в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.

— Умер, гм… умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была… И на что эти люди женятся!

— Нет, ничего не оставил, — отвечал я.

— Ну, так и есть! — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. — Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мне заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же все предугадал, Ваня; хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер Б.? Да и как не умереть! И житье хорошо и… место хорошее, смотри!

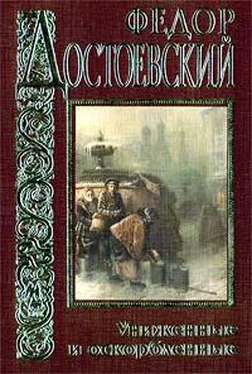

И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.

— Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои! Только и умеют, что сирот размножать! Гм… да и умирать-то, я думаю, ему было весело!.. Э-э-эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь!.. Что ты, девочка? — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню.

Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти.

Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней оборотился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.

— Что, что тебе, девочка? — вскричал он. — Что? Просишь? Да? Вот, вот тебе… возьми, вот!

И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему показалось мало; он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, — все, что там было, — положил деньги в руку маленькой нищей.

— Христос тебя да сохранит, маленькая… дитя ты мое! Ангел божий да будет с тобою!

И он несколько раз дрожавшею рукою перекрестил бедняжку; но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу