Марк Твен

Наставление художникам

Если работаешь одновременно над целой галереей портретов, больше всего неприятностей случается из-за горничной, которая приходит в студию, вытирает с полотен пыль и забывает ставить их на место, так что, когда собираются посетители и просят показать им Гоуэлса, Депью, или еще кого-нибудь, приходится кривить душой, а это на первых порах весьма неприятно. К счастью, вы знаете наверняка, что и Депью и Гоуэлс у вас имеются; это придает вам храбрости, и вы говорите твердо: «Вот Гоуэлс», а сами украдкой наблюдаете за гостем. Если прочтете в его глазах недоумение, тут же поправьте себя и предложите ему другой портрет. В конце концов вы найдете настоящего Гоуэлса, и вам сразу станет неизъяснимо легко и радостно; но помните, что страдания ваши перед тем будут велики, а радость кратковременна, ибо следующий посетитель остановится на Гоуэлсе, не имеющем ничего общего с первым и похожем скорее на Эдуарда VII или на Кромвеля, за коих вы его сперва и принимали, хотя, конечно, помалкивали об этом. Лучше всего, принимаясь за работу, прилеплять к холмам ярлычки с фамилиями, это избавит вас от сомнений и позволит даже заключать пари с публикой без риска проиграть.

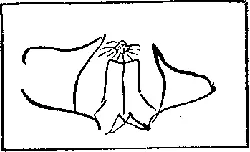

Но больше всего хлопот мне доставил портрет, который я писал частями: голову на одном холсте, бюст на другом.

Горничная поставила полотно с бюстом набок, и теперь я никак не могу определить, где у него верх, а где низ. Одни – а среди них имеются знатоки своего дела – говорят, что нижний холст надо приставить к верхнему так, чтобы под подбородком мужчины оказалась булавка для галстука, другие советуют поместить туда воротничок, причем один из сторонников второй точки зрения аргументировал ее следующим образом: «Булавку для галстука можно носить и на животе, если уж так нравится, а вот воротничок – черта с два, не нацепишь куда попало». Что ж, ему, конечно, в здравом смысле отказать нельзя. А вопрос и по сей день не решен. Когда я прикладываю булавку к подбородку, получается очень хорошо; когда я поворачиваю холст воротничком вверх, опять выходит недурно; одним словом, как ни верти, все получается естественно, и линии совпадают точно; булавка на животе – лицо довольное и счастливое, как будто ничего иного ему и не требуется; воротничок на животе – опять то же счастливое выражение; правда, справедливости ради надо заметить, что, когда я вовсе убираю бюст, выражение радости и удовлетворения не исчезает; удивительное, в самом деле, лицо, какое постоянство выражения, несмотря на все превратности судьбы! Никак не могу вспомнить, кто это такой. Пожалуй, есть что-то общее с Вашингтоном. Только вряд ли это Вашингтон, у него было два уха. Всегда можно узнать Вашингтона по этому признаку. В отношении ушей он был большой педант и терпеть не мог всяческих новшеств.

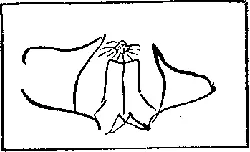

Голова на одном холсте.

Бюст на другом.

Со временем я, конечно, справлюсь со всей этой путаницей, и тогда все пойдет как надо; некоторая неразбериха естественна поначалу, ее не избежишь. Слава пришла ко мне неожиданно, свалилась как снег на голову; это произошло, когда я опубликовал свой автопортрет; и, признаюсь, голова у меня слегка закружилась, – да и как иначе: такого еще свет никогда не видывал. В один только день шестьдесят два человека обратились ко мне с просьбой не писать их портретов, а среди них были самые выдающиеся люди страны: президент, министры в полном составе, писатели, губернаторы, адмиралы, претенденты на руководящие посты от оппозиционной партии, – словом, все, кто был хоть чем-нибудь; это широкое признание, эта всеобщая любовь вскружили бы голову каждому, кто делает первые шаги в искусстве. Сейчас я мало-помалу прихожу в себя и снова начинаю браться за кисть; надеюсь, что в самое ближайшее время смятение чувств уляжется и тогда я буду творить свои произведения рукой точной и уверенной, я смогу в мгновенье ока отличать одно лицо от другого и находить без промедления нужный мне портрет среди десятка других.

Я живу новой, необыкновенной, возвышенной жизнью, я испытываю священный трепет всякий раз, когда вижу, как под моей кистью рождаются и оживают черты. Сперва я делаю этюд – первая наметка и только, несколько небрежно брошенных линий; взглянув на них, вы ни за что не догадаетесь, кого я пишу, да я и сам не могу точно сказать этого. Вот возьмите к примеру хотя бы этот холст. Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: это – Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, – это я начал Депью. Вы готовы побиться об заклад, что Депью из этого никогда не получится, но когда моя кисть последний раз коснется холста, с портрета на вас глянет Депью как живой, и тогда вы скажете: «Черт возьми, а ведь это и вправду не кто иной, как Депью»

Читать дальше