Но часто, очень часто они не добиваются никакого признания, а если и добиваются, то в глубине души знают, что оно ничего не стоит, потому что исходит от ничто. Тогда все муки неудовлетворенного (да и удовлетворенного) честолюбия и его обезьяны, тщеславия, выражаются в крике тоски — бессознательной тоски по своей несостоявшейся человечности, по бытию. Сознание общественных животных маскирует, заглушает эту тоску шумом любого сорта — и физическим шумом, и шумихой. За ними тянется длинный шлейф проявлений этой животной тоски — от повышения голоса до преступления. За всем этим, за любым шумом, глупостью и злобой, за лаврами и ларвами благополучия и самодовольства, кроется глубоко утаенное, бессознательное страдание, тоска по общению, по бытию, по личности — словом, по всему тому, чем не обладают неодинокие.

Так кто же на самом деле одинок, кто изолирован, кто эгоистичен — «одинокие», о которых говорит Рильке, или ныне всюду восторжествовавшие общественные животные? Тот, кто склонен прислушаться к сказанному, уже, вероятно, не нуждается в ответе. И если читатель согласится с тем, что оно имеет отношение к «Флорентийскому дневнику» и другим представленным в этой книге текстам поэта, то, выходит, речь в них идет вовсе не об искусстве и художнике (или не о нем в первую очередь), а о человеке вообще — об одиноком. Смысл того, о чем в них говорится, касается каждого. Тогда, может быть, слух благосклонного читателя не оскорбит мысль о том, что «одинокий» у Рильке — вовсе не сверхчеловек, а норма, всего лишь человек, каким он и должен быть, и одиночество — его естественное состояние.

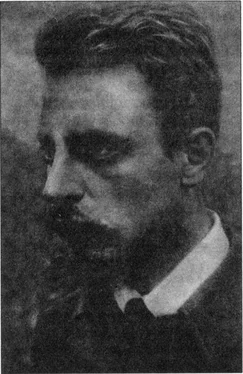

Тем не менее одинокий мастер (творит ли он искусство или жизнь) остается человеком — он вовсе не сосуд всех добродетелей, не святой и вовсе не обязательно монах. Ведь «бытие» и «небытие», которыми выше охарактеризованы одинокие и то, от чего они уходят, — понятия относительные, в действительности человеческие существа состоят из «смешения» того и другого, и дело лишь в том, движется ли человек к тому или другому полюсу. Поэтому теперь уместно будет обратиться к Рильке как личности.

Наши тексты — свидетельства прорыва поэта к самому себе, прорыва, готовившегося в его душе годами. Читая их, мы можем сопереживать первым шагам личности, впервые осознающей себя как творящее себя бытие и пластически выражающей это осознание в произведениях искусства. Это, и только это, составляет смысл всякого подлинного творчества (искусства, религии и философии), все равно, осознается ли творцом или нет (как почти всегда и бывает). И если творчество не об этом, то либо оно — не творчество (а в лучшем случае хорошее ремесло), либо таково, что, уже обеспечив творцу бытие, заглядывает в просторы открытого космоса (а это бывает крайне редко — мне известен лишь один пример: поздний Рильке).

О том, чего достиг молодой Рильке, конечно, лучше всего судить, зная о том, к чему он пришел в конце доступного нашим взорам пути. Но поскольку позднее творчество Рильке почти не известно даже заинтересованным читателям, то и им и прочим придется довериться мне: о самом этом творчестве не будет сказано ни слова — очень уж оно далеко выходит за рамки затронутого здесь, да и вообще за всякие рамки. Вот только одно из поздних (из круга «Сонетов к Орфею», 1922) стихотворений — оно обращено к более или менее широкому кругу читателей и говорит о ситуации зияния культуры:

А вместо праздника вспомним, друзья, о праздном месте,

пусть даже свой, на ходу, не удается нам. Но —

гляньте: помнят и нас еще все эти виллы д'Эсте

пышные струи, хоть и умолкли давно.

И все равно мы — наследники тех прославленных парков;

долг этот пусть, о друзья, пронижет душу саму.

Нам — последним? — это один из Божьих подарков.

В вялой покорности нет места и чести ему.

Да не прейдет никто из богов. Все они вместе и каждый

так нам нужны, и в силе еще образ любой.

О, не давайте разрушить покой красноречия жажде.

Пусть мы — другие, чем те, кому праздник еще удавался, —

этот зиждительный ток полноводной рекой

через великие к нам акведуки добрался.

Здесь уже не найдешь ни следа женственной изнеженности, иногда сквозящей в ранних текстах поэта. Зато видны мужество и ответственность одного из немногих взрослых в этом сплошь инфантильном мире потребителей. И разве только благодаря чуду капли той реки, о которой говорит Рильке, доберутся и до нас.

Читать дальше