В XVII столетии крепость утратила своё назначение, об этом говорят открытые ворота, которые также символизируют гостеприимство и доброжелательность местных жителей.

Особую роль в жизни региона долгое время играло пересечение Казанского и Ново-Вятского трактов. Парфеньевские дороги отличались тем, что были вымощены камнями, всё это аллегорически показано геральдической фигурой – стропилом, устланным (мурованным) камнями.

Золото – символ богатства, постоянства, прочности, силы, великодушия.

Зеленый цвет в геральдике символизирует жизнь, возрождение, плодородие, здоровье; в гербе района также символ главного природного богатства района – леса.

Лазуревый (синий, голубой) цвет – символизирует истину, честь, великодушие, возвышенность, славу, верность, безупречность.

Таким образом, герб Парфеньевского муниципального района языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Парфеньевской земли.

Рис. 4 Герб Парфеньевского района

Согласно книге Белорукова Д. Ф. «Деревни, села и города Костромского края» : «В 1617 году в этой волости были 21 деревня и 13 починков со 100 дворами в них. В 1770 году деревня Артемово входила в состав Матвеевской вотчины князей Репниных. А с 1797 года деревня стала относится к Савинской волости.

Крестьянин деревни Артемово Михаил Сидоров вместе с другими крестьянами из соседних деревень Воронцово и Щелыково подрядился в конторе Невских заводов в Петербурге перевозить на судах в Петербург кирпич и черепицу, изготовляемую на Тосненских и Невских заводах. Перевозка производилась на судах силами «своих работных людей».

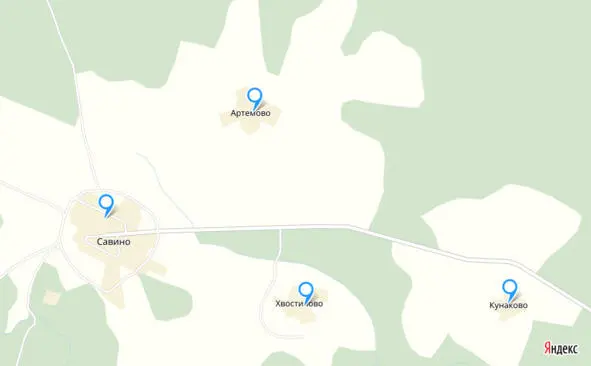

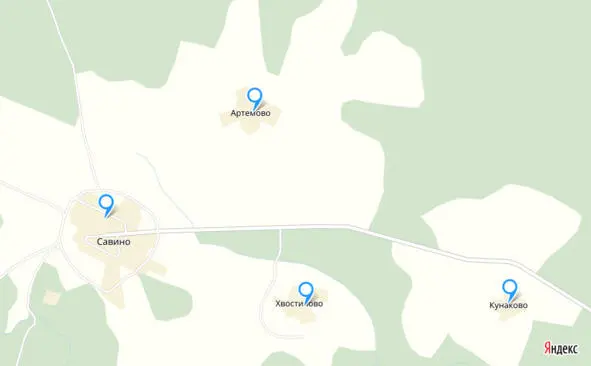

Первоначальное (старое) Артемово отстраивалось с конца XVI века в ряду других деревень в 2 километрах от раннее возникшего центра д. Савино », рис.5. Теперь место старой деревни слева от дороги к бору и реке Вохтома заросло лесом, перелесками. Лет тридцать – сорок назад более отчетливо обнаруживалось на задернелой земле груды камней-валунов, признаками былой древней деревни.

Рис. 5 Расположение д. Артемово

По воспоминаниям Кокаревой Н. П., 1939 г.р.:

«Деревня была самой большой деревней Савинской стороны. По архивным данным: в 1877 году было 39 дворов, в которых проживало 210 человек (мужчин – 97 и женщин – 113), а в 1907 году было 52 дома и проживало 280 человек (мужчин – 128 и женщин – 152), в деревне была мельница, в 1928 году – 265 жителей в 69 домах, в 1947 году – 136 жителей. Она располагается в 1.5 км от д. Савино.

Между Савином и Артемовым протекает речка-ручей Истопенка и р. Вохтома. Расположение домов в Артемово – круговое, в центре – часовня. В деревне стояла кузница, большая конюшня у тополей, птичник, пожарный сарай, 3 колодца.

В Артемове издревле проживали несколько поколений крупных фамильных родов: Соловьевы, Целиковы, Соболевы, Комиссаровы, Виноградовы, Беклемешевы, Шумиловы, Румянцевы, Смирновы и другие. Братья Соловьевы издавна имели на р. Вохтома крупяную мельницу, в свое широко известную в округе «соловьиху». Артемовские мужики были хорошими мастеровыми – строителями, плотниками, столярами, печниками.

Возили лес на станцию Николо-Полома. Сажали кукурузу, лен, пшеницу, гречу, косили сено, ставили стога.

По зимам прежде обычного бывали на строительных работах в Москве. Многие там стали оседлыми москвичами. Молодые люди устраивали свою жизнь в Москве у дедов и родственников.

В 1931 году 50 домов объединились в колхоз, как требовало новое время. Стариков в колхоз не брали. Последний хозяин мельницы Александр Алексеевич Соловьев в 1931 году был раскулачен и сослан на Южный Урал на строительство Магнитогорского металлургического комбината, где вскоре умер, будучи на тяжелых земляных работах. Двое сыновей Александра Алексеевича погибли во время Великой Отечественной войны.

Предвоенный председатель артемовского колхоза Аркадий Николаевич Комиссаров с первых дней войны был на фронте в составе Ярославской коммунистической дивизии командиром пулеметного взвода. Погиб в бою под Смоленском в апреле 1942 года.

Первый пожар в деревне случился осенью 1920 года. Сгорело несколько домов от детской шалости с огнем. Большой пожар случился еще 19 апреля 1951 года. Снег сошел. Стояла сухая ветряная погода. Народ в основном был вне деревни, на разных работах. В послеобеденное время загорелся нежилой дом с края деревни, а направление ветра с юго-запада на северо-восток на центральные дома и постройки. Последующие строения вспыхивали одно за другим в короткое время. Тушить огонь было трудно и малоэффективно, хотя были задействованы несколько конно-ручных пожарных машин с окрестных деревень и сбежались на помощь десятки сельчан.

Читать дальше

![Екатерина Русак - Забытая Атлантида[дилогия ; СИ]](/books/145214/ekaterina-rusak-zabytaya-atlantida-dilogiya-si-thumb.webp)