Чтобы понять, почему я в своих поисках далёких предков сконцентрировался на фамилии Нашивошников, а не на собственной фамилии Овсянников, нужно иметь ввиду, что за несколько десятилетий моих поисков я не встретил тогда ни в одном красноярском документе упоминания фамилии Овсянниковых раньше середины 19-го века. И с этого периода фамилия Овсянниковы известна мне по подробным воспоминаниям моей двоюродной бабушки Евдокии Ивановны Яворской (Овсянниковой) и некоторым семейным реликвиям.

Лишь сравнительно недавно я встретил мою фамилию в одном старинном документе «Перепись города Красноярска и его уезда 1719—1722. М. 2014». На странице 71 сказано:

«Двор пешего казака Михайла Овсянникова. И он, Михайло, под опасением смертные казни сказал: он, Михайло, – двадцати восьми лет. Братей у него Семён – двадцати семи лет, Степан – пятнадцати лет. А будет /он/ Михайло, сказал что ложно, и за такую ево л/ожную/ скаску указал бы Великий Государь казнить смерт/ью. К сей/ скаске по велению Михайла Овсянникова Андрей Посп/елов/ руку приложил.»

Поскольку фамилия Овсянников больше не встретилась мне в исторических документах, связанных с Красноярском и другими сибирскими городами, ни более раннего, ни более позднего периода до середины 19-го столетия, я не могу уверенно считать Михайла Овсянникова своим далёким предком. И хотя эта фамилия была широко распространена на Руси (от прозвища Овсяник – овсяный хлебец), вероятно, её носители не имели достаточного социального статуса, чтобы быть упомянутыми в каком-либо значимом историческом документе, касающемся Сибири.

Совсем недавно обнаружил в письме своей двоюродной тёти Алевтины Александровны Павловой (её воспоминания будут использованы в этой книге), что в книге красноярского краеведа Леонида Безъязыкова «Красноярск изначальный» есть упоминание об одном из защитников Красноярской крепости в 17 веке – Иване Овсянике. Вполне возможно, что он был отцом или дедом упомянутого выше Михайлы Овсянникова. Но другие сведения о нём мне тоже неизвестны.

В завершении этой главы хочу привести большой фрагмент из письма ко мне А.А.Павловой 2009 года, ныне покойной:

Здравствуй Витя!

Андрей (сын А.А.Павловой – ВО) нашёл в интернете помещённую тобой нашу родословную, которую ты посылал нам, и взял оттуда перечень наших предшественников, ранних, более поздних, нас, наших детей и внуков. Я прочла и мне стало грустно. Ты проделал огромную работу, столько вспомнила мама (Е.И.Яворская-Овсянникова, «тётя Дуня» – ВО), как смогла, дополнила её я. Все с удовольствием читали. А ведь мы уйдём, и наши потомки не узнают о нашем поколении. Мои дети, это точно, знают не всё, да и ни вспоминать, ни писать не будут. А за это время так изменилась жизнь. Первая мировая война, революция, гражданская война, разруха, голод, восстановление, эпидемии (тифы), вторая отечественная война, репрессии, восстановление западных областей, смена соц. строя и т. д. Такое стремительное развитие, хотя жизнь есть жизнь, и вместо заимок мещан появились участки 6 соток, сады, дачи, правда несколько другие и пр. Все стали иметь образование, специальности, даже женщины. Всё это отразилось на личной жизни каждого, да и жизнь-то в разных местах разная. Читаешь худ. литературу, официальную – одно, а старики вспоминают – другое. Обидно, если про твоих дядей их правнуки знать ничего не будут. Плюс через 50—100 лет жизнь ещё больше изменится, а наша теперешняя будет казаться такой архаичной…

Дальше она пишет, что рассказала об этом некоторым родственникам, многие очень заинтересовались.

Раньше считалось, что правду писать можно только через 100 лет, и этого придерживались строго… Я вот думаю, не очень ли смело я поступила, может, не надо было мне возбуждать в людях память о былом, и в то же время – это всё может вообще забыться. Как ты считаешь?

Я уже не помню, что ответил тогда моей тёте, но, думаю, что-нибудь позитивно-оптимистическое. С того времени я гораздо дальше продвинулся в своих изысканиях и проникся ещё большей уверенностью, что наши воспоминания и поиск своих корней будут оценены не только детьми и внуками.

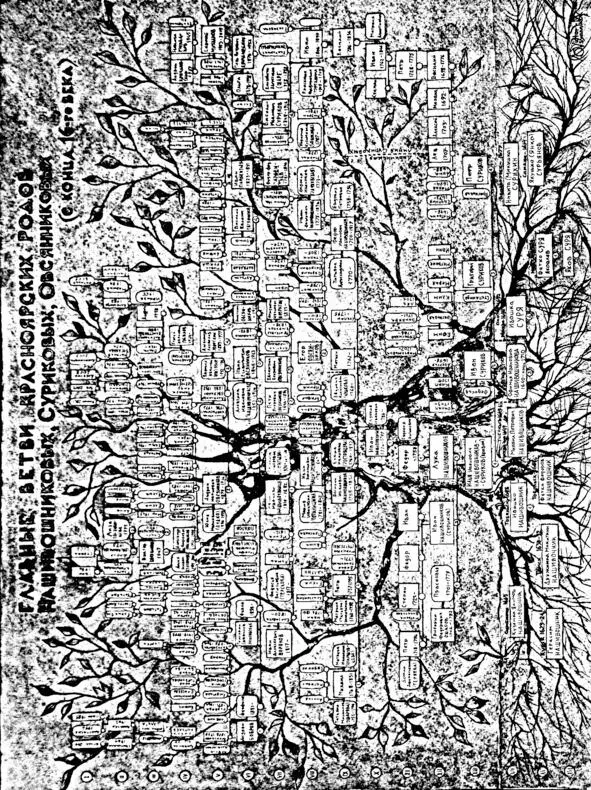

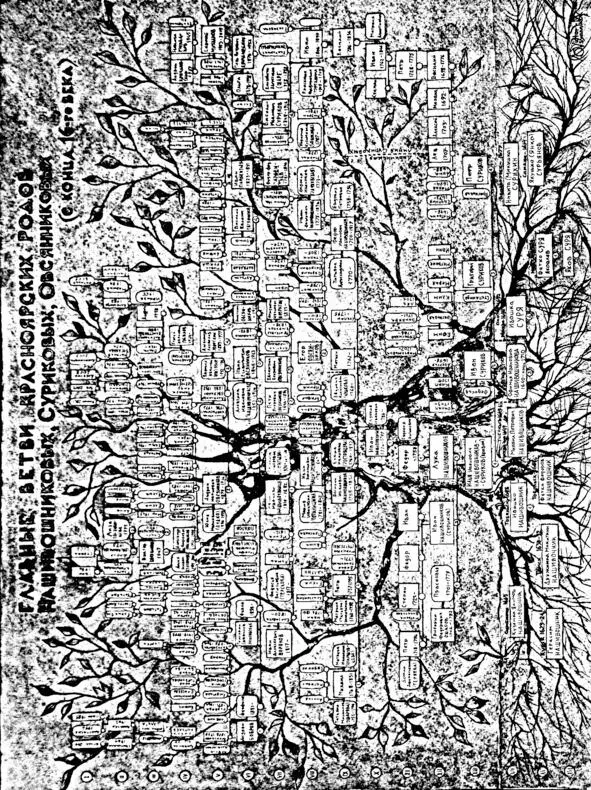

Один из последних вариантов родословного дерева Нашивошниковых, Суриковых, Овсянниковых. ВО

2. СОБЫТИЯ И ЛИЦА КОНЦА СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

Читать дальше

![Николай Никонов - Иосиф Грозный [Историко-художественное исследование]](/books/35118/nikolaj-nikonov-iosif-groznyj-istoriko-thumb.webp)