Рис. 43. Октябрьский провал. Фото с квадрокоптера, автор – Александр Миков. Публикуется с любезного согласия автора. В оригинале фото цветное

У Фроловых было два сына. Младший, Олег, был примерно нашего возраста, а старший был личностью легендарной, военным лётчиком. В космос тогда ещё не летали. Релейка принадлежала леспромхозу и через неё связывались с Уфой, потому что телефонная связь тоже, конечно, существовала, но больше теоретически.

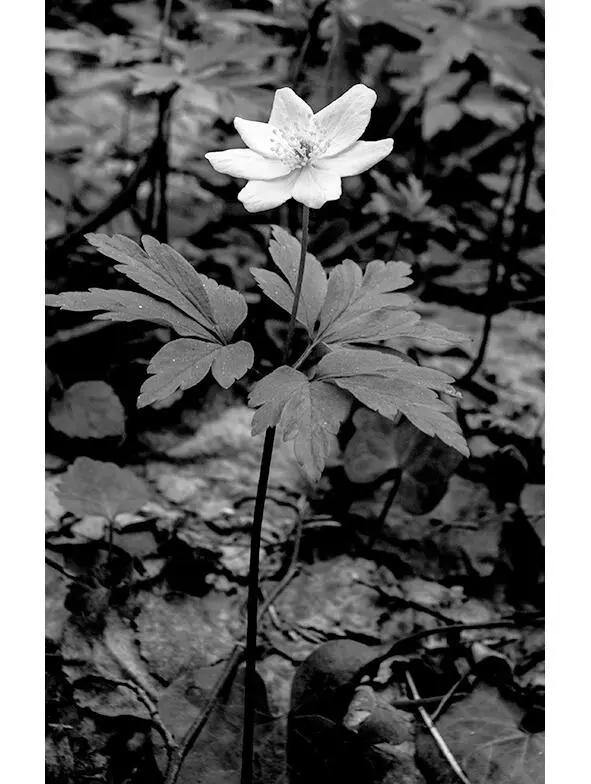

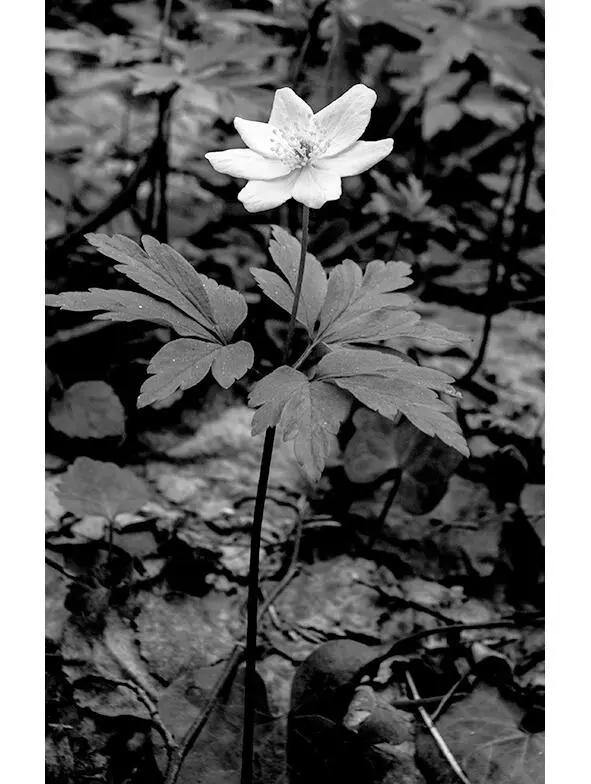

Склон горы обращён к югу и весной рано прогревается солнцем. Нагретый воздух поднимается вверх и ближе к вершине горы в солнечную погоду всегда теплее, чем возле реки. Во многих местах ещё снег лежит, а там уже зацветают фиалки. Вообще-то самые первые цветы, которые там называют подснежниками, это ветреница дубравная (Anemone nemorosa). Нежные белые цветы с медовым ароматом, лепестки которых имеют снизу фиолетовый оттенок, отчего кажутся ещё белее (для того же эффекта при полоскании белья в воду добавляют синьку), они буквально покрывают всю землю в лесу. В Подмосковье почему-то растут очень похожие, но с жёлтым венчиком – ветреница лютичная или лютиковая (Anemone ranunculoides). А вот на северо-западе области и дальше – дубравная. Для меня было большим разочарованием, что цветы, которые мы в детстве называли подснежниками, ботаники таковыми вовсе не называют, а относят к анемонам. Впрочем, хуже они от этого не стали и встреча с ними в лесу – как встреча с детством. Фото на рис. 44 сделано по дороге на Псков. Чуть позже из земли появляется сон-трава, прострелы, которые там зовут подстрелами. Ещё позже, когда гора уже начинает зеленеть, она вся покрывается жёлтыми первоцветами. Когда я переболел желтухой, меня заставляли их есть, но на вкус они довольно противные и жевал я их лишь для виду.

Желтухой я заболел в пять лет. Зараза сидела, думаю, в речной воде. Вообще-то мы всегда брали воду из Юрюзани и даже пили её сырой, однако весной там много чего подхватить можно было. При этом в центре Калмаша у ручья всегда был родник, он и сейчас есть, да вот как-то не ходили мы туда за водой… Весной я, видимо, заразился, а к лету пожелтел. Как заразного, положили меня в больницу. Лечить гепатит тогда не умели и всё лечение сводилось к тому, что меня пытались кормить сахаром. Приносили блюдце с песком и ставили на тумбочку. Я на него и смотреть-то не мог. А однажды у меня пошла носом кровь. Я перепугался, что испачкаю всю постель, нагнулся и подставил ночной горшок, который стоял под кроватью. Кровь потекла струйкой. По счастью, это увидел кто-то из персонала. Ещё из больничных впечатлений помню пожилого мужика, которого выписали домой, но все почему-то подходили к нему и прощались, как если бы видели в последний раз. Когда он ушёл, мне кто-то объяснил, что у него туберкулёз и его выписали умирать дома. Так я впервые прикоснулся к смерти.

Рис. 44. Ветреница дубравная

Болеть у меня ничего не болело, желтизна прошла, меня выписали и жизнь пошла своим чередом. Как потом выяснилось, это малозаметное для меня событие оказалось клеймом на всей будущей жизни.

Летом гора над огородами покрывалась зарослями папоротника, душицы, зверобоя и множества других трав. Душицу там называли не французским словом орегано, а чисто по-русски – блошницей. Татары называли её тоже русским словом матрёшка и использовали вместо чая, а мы добавляли в берёзовые веники для бани. Под высокой травой росло много полевой клубники. Редко-редко где-нибудь попадается мне эта ягода, хотя и в небольшом обычно количестве – ещё один привет из детства. Очень много её росло по берегам Ая, вблизи деревни Старо-Халилово, где устроили пионерлагерь. Местные женщины носили её как воду: два ведра на коромысле. В 1959 году туда отправляли Мишку и Володьку, а я чувствовал себя ущемлённым. В результате поднятого мною бунта меня тоже отправили туда в следующем году. Уехал я из Калмаша, а вернулся уже в Бурцовку, в новый дом. Дом в Калмаше продали, а имущество сплавили на плоту.

Чтобы подняться на гору, надо было обогнуть весь нижний конец посёлка. Но мы обычно ходили через чей-то двор на верхней улице, это было в порядке вещей. Калитка не запиралась, да и замков в то время в ходу не было. Уходя, просто подпирали дверь лопатой, метлой или любой палкой: дома никого нет и делать там нечего.

Читать дальше